小腸内視鏡医の立場から―

胆膵医のためのシングルバルーン挿入テクニックの解説

慶應義塾大学医学部内視鏡センター

細江 直樹 先生

1997年 慶應義塾大学卒業

1997年 慶應義塾大学医学部内科研修医

2001年 慶應義塾大学医学部消化器内科助教

2004年 東京都済生会中央病院消化器内科

2007年 慶應義塾大学医学部消化器内科助教

2010年 慶應義塾大学医学部内視鏡センター助教

2015年 慶應義塾大学医学部内視鏡センター専任講師、副センター長

1.はじめに

ショートタイプシングルバルーン小腸内視鏡(SIF-H290S)は、受動湾曲・高伝達挿入部を有し、術後再建腸管に対するERCPを目的として開発された。当院では、ダブルバルーン内視鏡(Double balloon Endoscopy : DBE)、シングルバルーン内視鏡(Single balloon Endoscopy : SBE)の両者を使用しており、ショートタイプシングルバルーン内視鏡(sSBE)も開発の段階から使用してきた。

これらの使用経験をもとに、今回は小腸内視鏡医の立場から挿入法を中心に解説する。

2.SBEの特徴

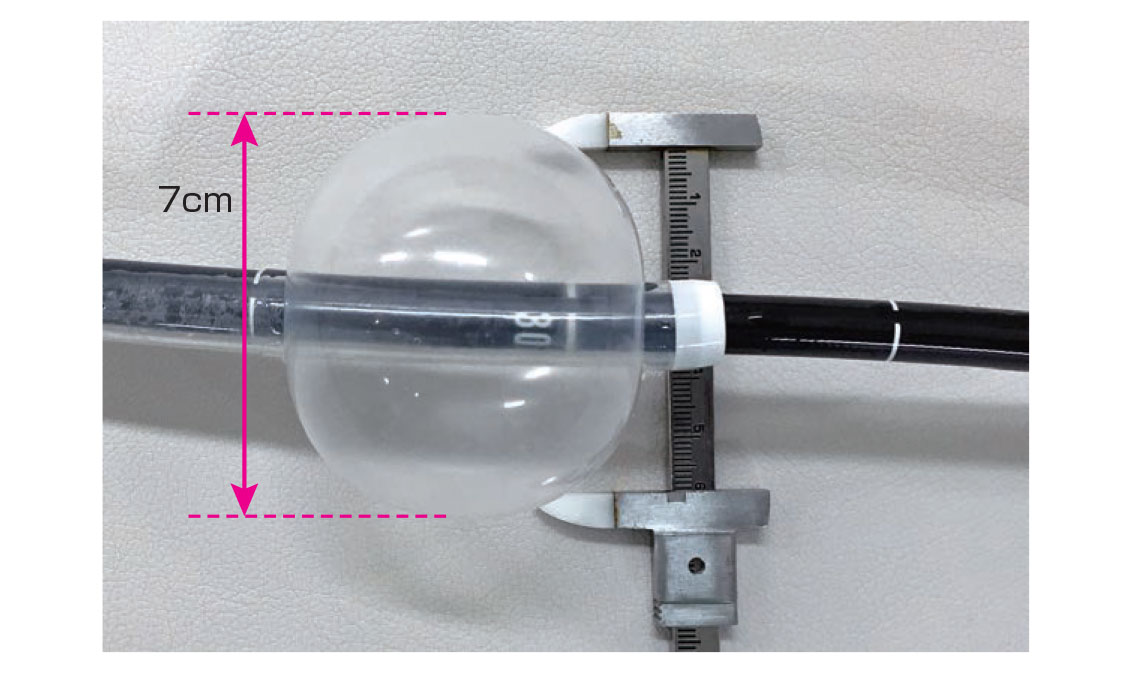

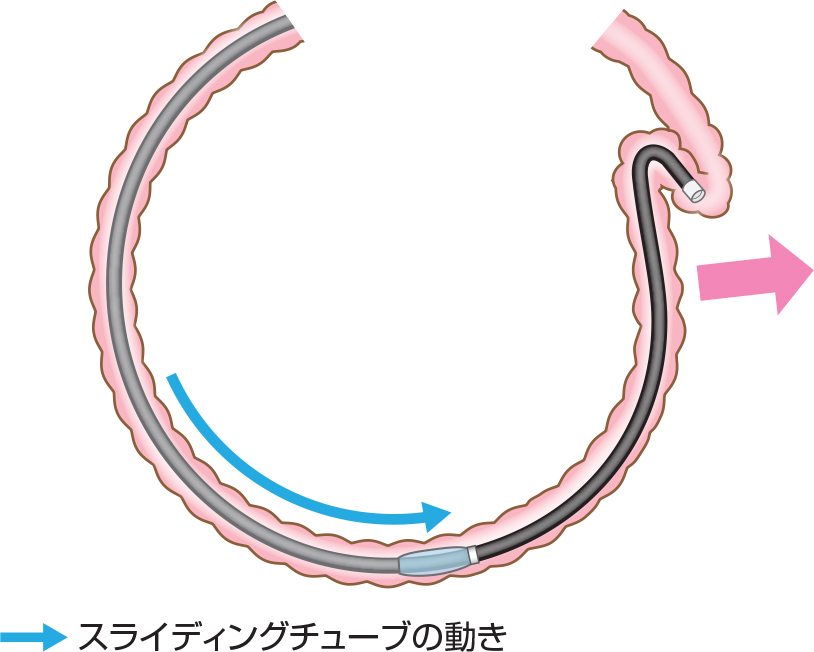

sSBEシステムは、スライディングチューブ(ST-SB1S)、小腸内視鏡(SIF-H290S)、バルーンコントロールユニット(OBCU)の3つに分かれている(図1)。SBE挿入は、スライディングチューブを保持する介助者とスコープをコントロールする術者で行う二人法と、両者を一人で行う一人法がある。一人法の場合は、両手を使用し、スコープを挿入するため、バルーンコントロール用のフットスイッチを使用したほうがより操作しやすい。SBEとDBEとの違いはスコープ側にバルーンがあるかないかの違いと考えられているが、もう少し詳細な違いについて解説する。まず、バルーンの材質について両者は異なっており、DBEはゴム(ラテックス)でできており、伸縮性に富んだ素材であるが、SBEはラテックスアレルギー患者を考慮し、シリコーン製のスライディングチューブとなっており、ラテックスと比較すると伸縮性のない素材である。したがってSBE付属のバルーンコントロールユニットを使用し、バルーンの拡張を行うと、シリコーンの伸縮性から7cm程度でバルーンの拡張が停止する(図2)。したがって腸管径が約7cm以上になると、腸管の把持が期待できないことがわかる。通常の小腸においては10cm以上に小腸が拡張することはあまりなく、両者の違いはほとんどないが、大腸においては、バルーンによる把持ができないことがあることを頭に入れておくべきである。それゆえ、大腸では過送気に注意し、スライディングチューブバルーンを拡張し、スライディングチューブを引き戻して消化管を短縮する際は、なるべく脱気して行う。もちろんCO2送気を使用したほうが挿入性は向上する。大腸挿入困難例にsSBEを使用する際も、このスライディングチューブバルーンの特徴は理解して使用すべきである。もうひとつのSBEの特徴は、DBEと比べて比較的硬めのスコープであることがあげられる。DBEでは比較的軟らかいスコープを押し込みながら挿入し、スコープとオーバーチューブの2個のバルーンで腸管を短縮していくため、push気味に挿入してもある程度深部挿入は可能である。しかしSBEでは、比較的硬めのスコープで、腸管をかき分けるように挿入し、軸保持短縮のイメージで挿入する必要があり、push気味に挿入していくと腸管が伸展してしまい、深部挿入が困難になる場合がある。さらに、スコープバルーンがないため腸管をスコープアングルで把持し、スライディングチューブを進める必要があり、初心者の場合、スライディングチューブを進める際にスコープ先端が抜けて深部挿入できないことがある。一方SBEの利点としては、バルーンが一つであるため、取り回しが簡便であり、一人法で行う場合は有利である。また、スコープにある程度硬さがあり、右手でスコープを押し込みやすい。特にsSBEは、受動湾曲・高伝達挿入部を装備し、後述するようにステッキ現象を回避し、一人法で行う場合、左手でトルクをかけやすくスコープ先端をシャープに動かしやすい印象がある。

3.sSBEを使用した術後再建腸管に対する一人法挿入

●術前準備、検査施行手順およびスコープ操作

術前準備として最も重要なことは、手術の再建術式を確認することである。最近の手術では、外科医がバルーン小腸内視鏡を意識し手術を行っていることもあり、Y脚吻合部までの距離がそれほど長くはなく、Y脚自体もそれほど長くはないことが多いが、手術時期が古い場合、Y脚までの距離が長かったり、Braun吻合、ρ吻合など複雑な吻合が行われている場合がある。可能な範囲で情報を収集し、難しい吻合の場合は外科医に相談しアドバイスを受けるのもよい。

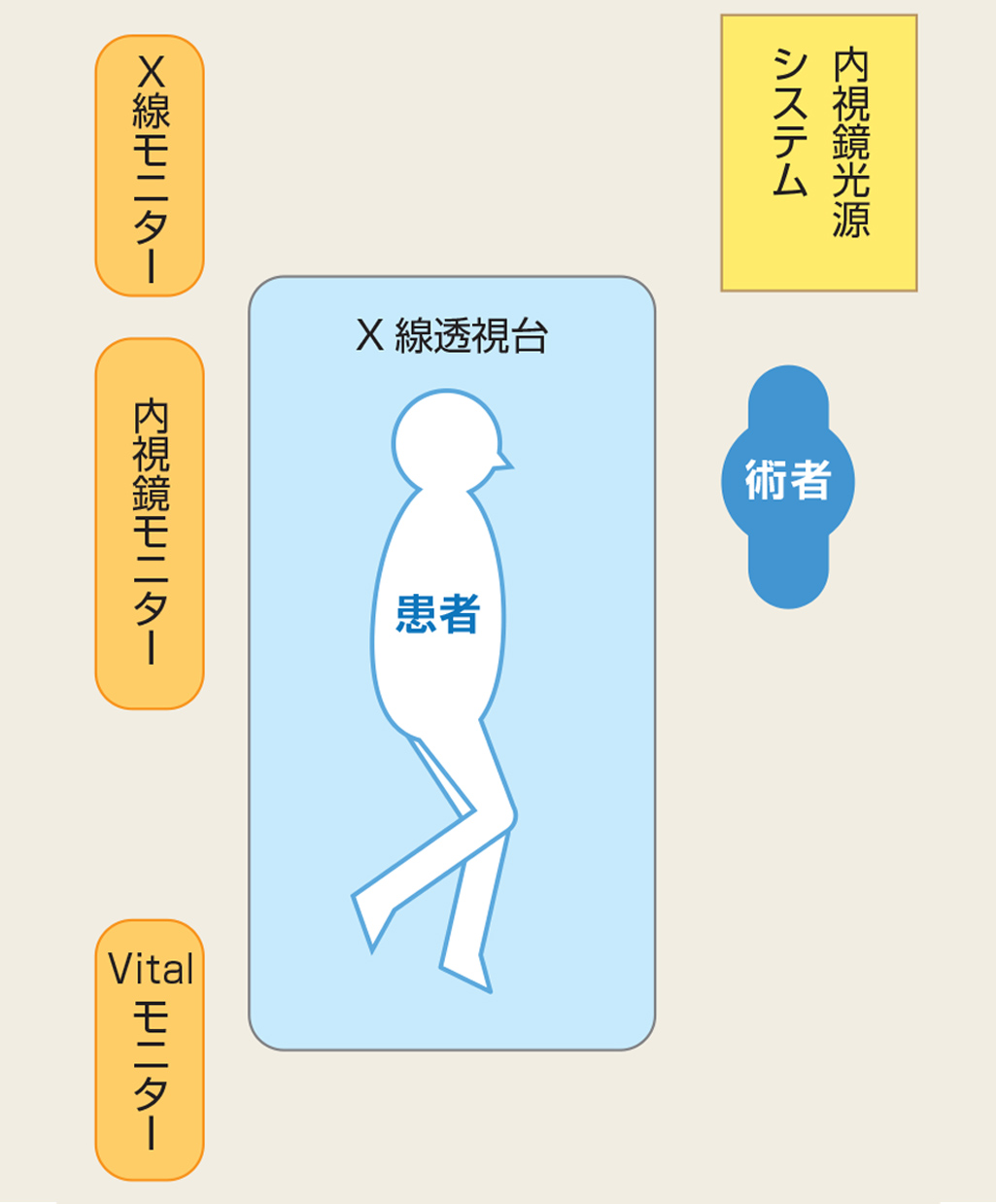

当院における検査室の配置図を図3に示す。sSBEを使用した一人法挿入の場合、スコープが短く透視台からスコープがはみ出ている部分が短いため、スコープ全体が抜けてしまうことは少ないが、スコープを保持するための、透視台とほぼ同じ高さのワゴンを用意するとよい。筆者は、ワゴンが邪魔なので、スコープが抜け落ちそうな場合は、スコープを接続部にのせて検査を行っている(図4、通常SBE使用)。また、スコープ先端に力が伝わりやすいように、なるべくスコープをまっすぐに保持しておくように心がけている。

スライディングチューブ、スコープの持ち方は、Ohtsukaら1)が報告した持ち方とほぼ同様であるが(図5a、5b)、筆者の右手が小さいので、スコープ自体は右手でほとんど握り込まず、右手の人差し指と中指でスライディングチューブを把持し、右手を開き(図5a)、右手を握るようにしながら右手母指球あたりでスコープを押し込んでいる(図5b)。この動作を素早く行うことで、スコープ先端は深部に挿入されていく。多少スコープが戻されるが、後述するように、受動湾曲スコープはjigglingをすることによって、腸管の伸展を最小限に抑え、スコープ先端が滑り込むように挿入されていくので、この方法でスコープを出し入れするように押し進めている。術後腸管で屈曲が強くスコープが押し戻される場合は、体ごと透視台近くに立って、腹部でスコープを押さえるようにしている(Arakiら2) の報告したAbdominal support tech-nique)。スコープ先端の左右、上下への操作は、左手によるアングル操作が中心となるが、図6に示すように、右にトルクをかけたい場合は前腕を回内し、手首を掌屈して巻き込むようにする。逆に左にトルクをかけたい場合は前腕を回外し、手首を背屈するようにする(図7)。腸管癒着がある症例の場合、患者の痛みやトルクをかける際の抵抗感をみながら注意して行う必要があるが、その他の場合、強い屈曲でなければ、先端アタッチメントを装着し、左手首を掌屈、背屈することを繰り返すことにより、ひだをかき分けるようにスコープを押し進められる。特に高伝達挿入部を搭載したsSBEでは、より先端へのトルクが伝わりやすく、シャープに操作ができる印象がある。

深部挿入操作:スライディングチューブ、スコープの持ち方(細江直樹先生の場合)

スコープ先端へのトルクのかけ方

●スライディングチューブの押し進め方

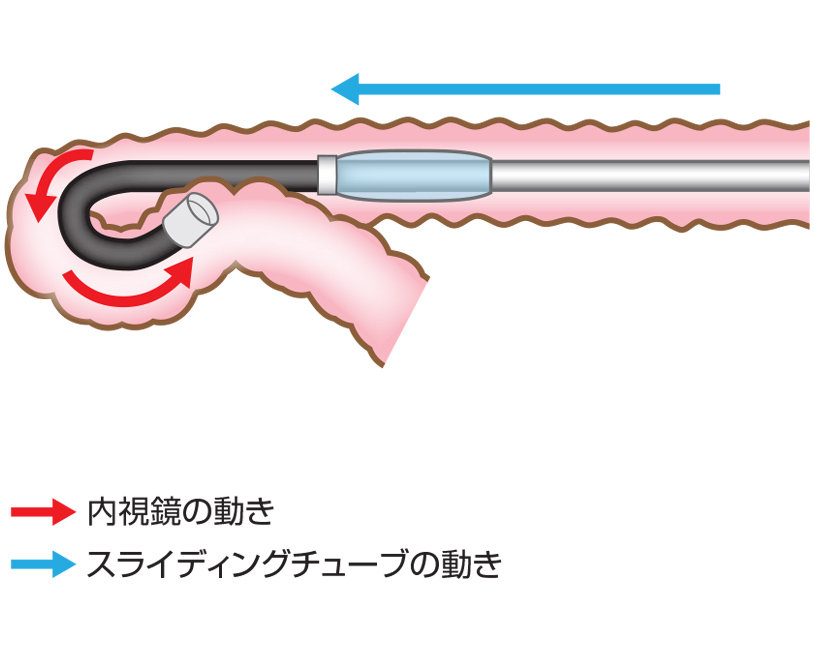

バルーン内視鏡の原理は、スライディングチューブを用いることで腸管の伸展を抑制し、短縮操作で腸管を折りたたみ、腸管の形状を整え、バルーンを拡張させ、腸管を把持した部分に力の支点を移動させ、スコープ先端を深部に挿入していくことである。深部挿入に必要なことは、スライディングチューブのバルーンの付いた先端部を一歩ずつ深部に挿入していくことである。したがって、スコープバルーンのないSBEにおいては、スコープを挿入した後に、スコープにより腸管を把持してスライディングチューブを押し進め、より深部にその先端を持っていくことが重要になる。スコープを押し進めた後、左手を高くし、スライディングチューブが進みやすいようにスコープをなるべく直線にし、右手でスライディングチューブを押し進めていく。Arakiら3)の報告した“Slide and hold technique”とほぼ同様だが、先端部分が腸管に引っかかって、手前の腸管を押し込んでしまい、スライディングチューブ先端がより深部に進められないことがあるため、右手でスライディングチューブを左右にひねりながら進める。その際に左手はスコープが抜けない程度に軽く引くと先端が進みやすい。DBE、SBEともに安全性のためバルーンの圧力は低めに設定され、腸管の把持力はそれほどなく、スライディングチューブがかなり押し戻される。この状態から、より深部にスライディングチューブ先端を挿入していき、少しずつ深部にSBEを挿入していく。スライディングチューブ先端を「2歩下がって3歩進む」というイメージで進めていく。図8にsSBEを108cmメモリ、103cmメモリまで挿入した際のスライディングチューブ先端部の画像を示す。少しでもスライディングチューブ先端を深部に挿入するため、スライディングチューブを108cmメモリまでではなく103cmまで挿入し、スライディングチューブ先端部の距離を稼ぐ方法もある。この際、腸管の巻き込みに注意し、スライディングチューブ挿入時に引っかかりがあったら少し引き戻してから行う。また、スライディングチューブ挿入時は、内視鏡画像を見ながら、スコープ先端が抜けていないか確認しながら行うが、アップアングルをかけた状態でスコープ先端が抜ける場合は、アップアングルと左右アングルをかけてより強く腸管を把持する方法や、図9aのようにスコープをひねって円周の外側(図9a矢印方向)に向け、さらに上下アングルと左右アングルを使用し強く腸管を把持するとスコープが抜けにくく、スライディングチューブ先端を着実に深部に進めることができる(図9b)。

●sSBE挿入のコツ

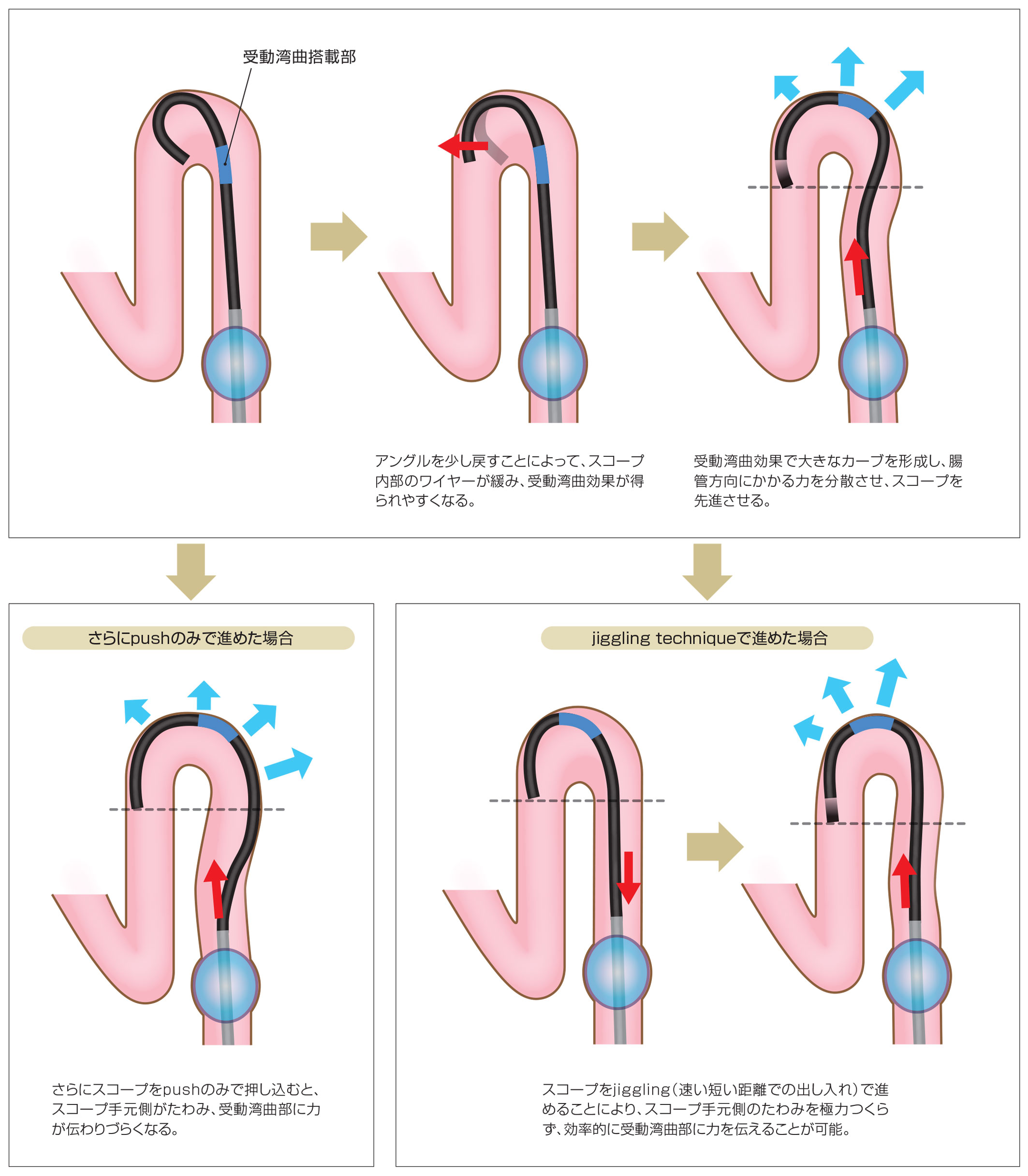

なるべく送気を控え、先端アタッチメントを装着し、ひだをかき分けるように挿入していくことが挿入のコツである。Y脚吻合部から輸入脚方向への挿入の際、屈曲が急峻であるとステッキ現象が起こり、挿入が困難な場合がある。またそれ以外の場合でもスコープが進まない場合は、ステッキ現象に起因することが多い。sSBEは受動湾曲を搭載しているため強い屈曲部であっても、受動湾曲部が屈曲し、腸管を鈍角化し、スコープ先端が滑り込むように挿入されていく(図10)。筆者は、屈曲部を越える際に、1)アップアングルをかけすぎずにアングルを軽めに、2)スコープを前後に出し入れ(jiggling)しながら挿入すること、以上の2つに注意している。通常内視鏡医は、管腔を中心にとらえアップアングルをかけた状態でスコープを押していることが多い。

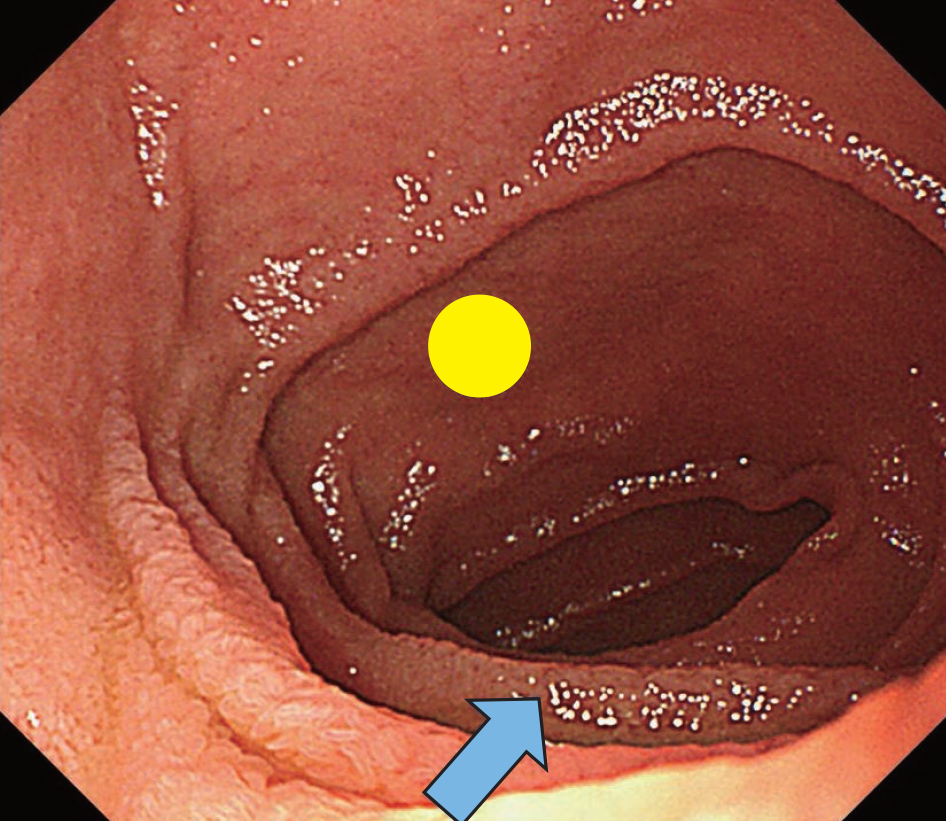

実際の内視鏡画像を使用し解説するが、図11の状態でスコープが進まなくなったと仮定する。このままスコープを押し進めると丸印方向にスコープが進んでいくが、丸印ではなくダウン方向にアングルを回し、矢印あたりを滑り込むイメージでスコープを出し入れしながら押していく。以上の方法で、スコープ先端部が進み始めたら、さらにダウン方向にアングルをかけていく。そうすることでスコープ先端がほぼ直線状態に戻り挿入されていく。X線透視を見ながら挿入すると理解できるが、アップアングルをかけた状態から屈曲部を越え、スコープを押し進める際、思った以上にダウン方向にアングルを回さないとスコープ先端は直線化していかない。ダウン方向に回していくことがポイントである。Jigglingを行いながらスコープを押す利点は、次のように考えられる。1)スコープが速い短い距離でpushされたときに受動湾曲機能が働き、スコープ先端が滑り込むように進み、2)スコープを引き戻すことにより、滑り込むように挿入された先端部分がそれほど抜けず、スコープ手前部分のたわみがとれる。このようにしてjigglingを繰り返すことによりスコープのたわみを最小限に抑え、少しずつスコープが挿入されていく。一人法では、ある程度スコープを右手で挿入した後、図12のように右手の人差し指と中指でスライディングチューブを把持し、左手でスコープごとスライディングチューブ方向に軽く「トントン」とノックするように動かすことで少しずつ先端が挿入されていく(knocking technique)4)。Vater乳頭部まで未到達の状態でスコープ長が足らなくなってしまった場合に行ってみると、少しずつ先端が挿入されていく場合があるので試してみるとよい。

4.その他の疾患に対するsSBEの使用

当院では術後腸管に対するERCPだけではなく、上部空腸、十二指腸水平脚など、それほど深部挿入を必要としない部位における、通常観察、内視鏡的止血術、内視鏡的粘膜切除術(EMR)に対し、sSBEを使用してきた。上部内視鏡では挿入が困難であったり、視野が安定しない場合、スライディングチューブにより安定した処置、観察を行うことができる。さらに、従来のSBEと比較し全長が短いので取り回しやすく、受動湾曲・高伝達挿入部により、大腸内視鏡挿入困難例など様々な場面でのrescue scopeとしての使用が想定される。

[参考文献]

1) Ohtsuka K, Kashida H, Kodama K, Mizuno K, Inoue H, Kudo S.DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SMALL BOWEL DISEASES WITH A NEWLY DEVELOPED SINGLE BALLOON ENDOSCOPE. Digestive Endoscopy 2008;20(3):134-137.

2) Araki A, Suzuki S, Tsuchiya K, Oshima S, Okada E, Watanabe M.Modified single-operator method for double-balloon endoscopy. Dig Endosc 2012 Nov;24(6):470-474.

3) Araki A, Tsuchiya K, Okada E, Suzuki S, Oshima S, Okamoto R, etal. Single-operator method for double-balloon endoscopy:a pilotstudy. Endoscopy 2008 Nov;40(11):936-938.

4) 細江 直樹, 緒方 晴彦, 金井 隆典. 手技の解説 シングルバルーン小腸内視鏡による一人法挿入のコツ. Gastroenterological Endoscopy 58巻11号:2305-2313.