術後再建腸管におけるsSBEを用いた挿入

北里大学医学部消化器内科学

木田 光広 先生

1981年 北里大学医学部卒業

1981年 北里大学病院内科研修医

1989年 北里大学医学部内科Ⅰ 講師

北里大学病院救急救命センター消化器内科チーフ

2011年 北里大学医学部消化器内科学准教授

2012年 吉林大学名誉教授

2013年 北里大学病院内視鏡センター長

2016年 北里大学医学部消化器内科学教授

北里大学病院内視鏡センター特別顧問

北里大学メディカルセンター消化器内科部長

北里大学医学部消化器内科学

山内 浩史 先生

2007年 北里大学医学部卒業

2007年 北里大学病院初期研修医

2009年 北里大学医学部消化器内科学助教(病棟医)

2009年 平塚共済病院後期研修医

2010年 北里大学病院・北里大学東病院病棟医

2013年 伊勢原協同病院消化器内科医員

2014年 北里大学医学部消化器内科学助教(研究員)

1.はじめに― 術後再建腸管患者に対するERCPを施行する上で必要な知識と、スコープ操作におけるトレーニング

術後再建腸管患者に対するショートタイプシングルバルーン小腸内視鏡(sSBE)を用いたERCPを行うには、1)目的地(十二指腸乳頭部・胆管膵管空腸吻合部)までの挿入、2)胆管・膵管挿管、3)治療処置と3つの要素に対する知識・技術・判断力が必要となる。施行医の条件は、バルーン式小腸内視鏡を用いた小腸内視鏡検査や術後再建腸管モデルを十分に経験していることが理想的ではあるが、実際には多く経験できることではないため、当科では直近100例における大腸内視鏡の挿入率が95%以上、十二指腸鏡を用いた場合の胆管膵管挿管率が95%以上(消化管狭窄のない通常解剖患者)を施行医の目安としている。明確な意図を持って目的地へ到達しなければ高い到達率を保ち続けることは難しく、そのためには挿入方法の基本・工夫を知ることが必要不可欠である。

術後再建腸管患者へのsSBEを用いたERCPを施行する上での必要事項

1)目的地(十二指腸乳頭部・胆管膵管空腸吻合部)までの挿入

2)胆管・膵管挿管

3)治療処置

上記の3つの要素に対する知識・技術・判断力。

挿入手技においては、再建方法別の挿入方法の基本・工夫を知ることが非常に重要となる。

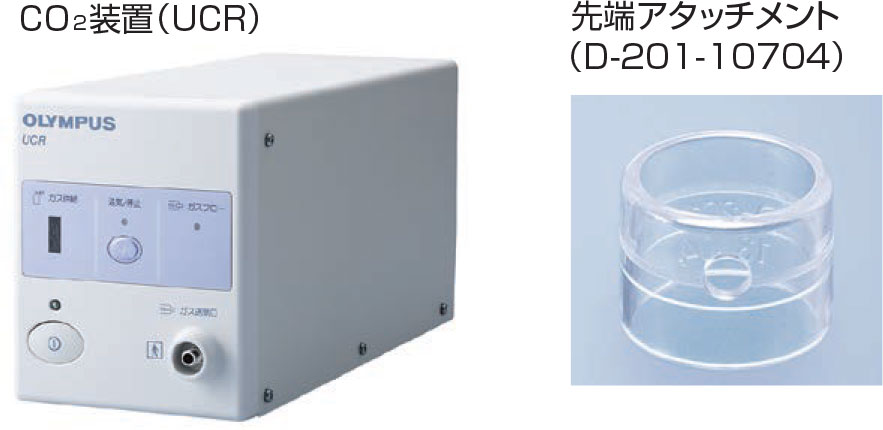

2.挿入率を向上させるための事前準備

事前に取得すべき情報としては、施行された術式の確認が最も重要である。可能であれば手術記録が好ましい。手術記録がある場合には、Billroth-II(B-II)法ではBraun吻合の有無や胃空腸吻合部の形式(逆行性・順行性)、Roux-en-Y(R-Y)法ではR-Y吻合部までの距離やR-Y吻合部の吻合方法(端側・側々吻合)、膵頭十二指腸切除後症例では腸管の再建方法に加えてChild法・Whipple法などの胆管膵管吻合部の位置を確認する。情報が何もない場合には図を用いて患者に確認することも効果的である。また同じ再建方法であっても、手術の対象となった疾患が何であったかも重要になる。悪性疾患に対する手術の場合には脾臓摘出やリンパ節郭清を行っていることもあり、腸管の伸展する方向や癒着の程度が異なる。術前画像で摘出臓器の確認や腹水や腹膜播種の有無を確認し心構えをしておくとよい。使用機器は、当科では全例でスコープに先端アタッチメントを装着し、可能な限り炭酸ガス(CO2)を用いている。先端アタッチメントは挿入・挿管時の視野確保に有用である。患者体位は挿入時より腹臥位としているが、必要に応じて検査途中であっても半左側臥位にする。

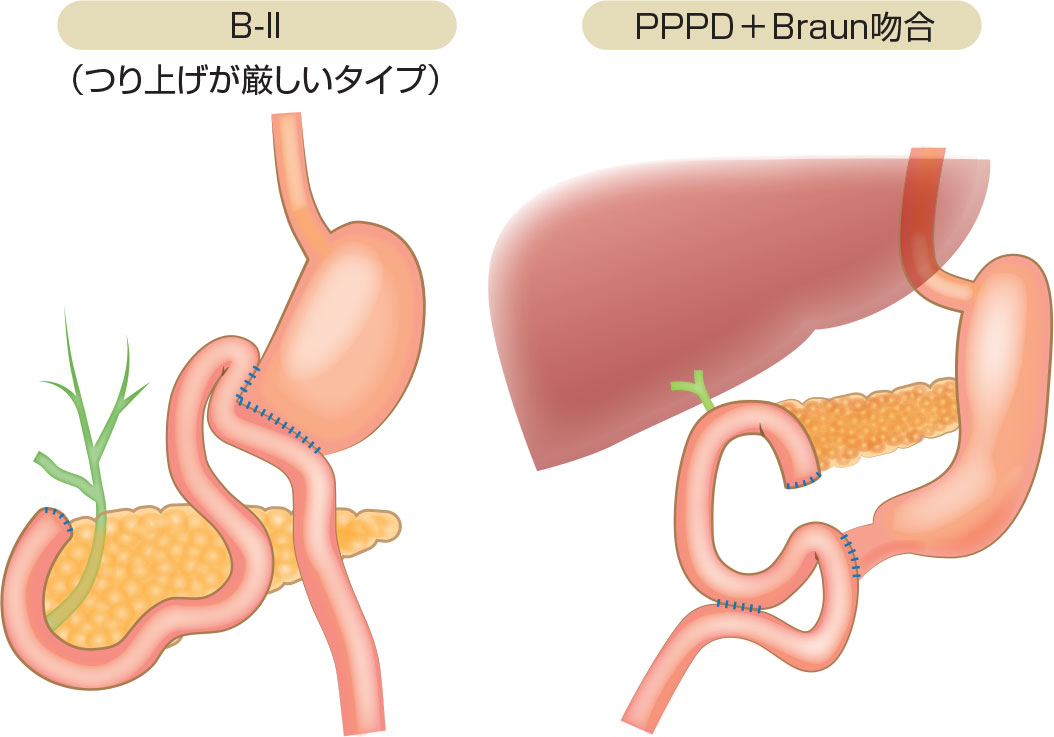

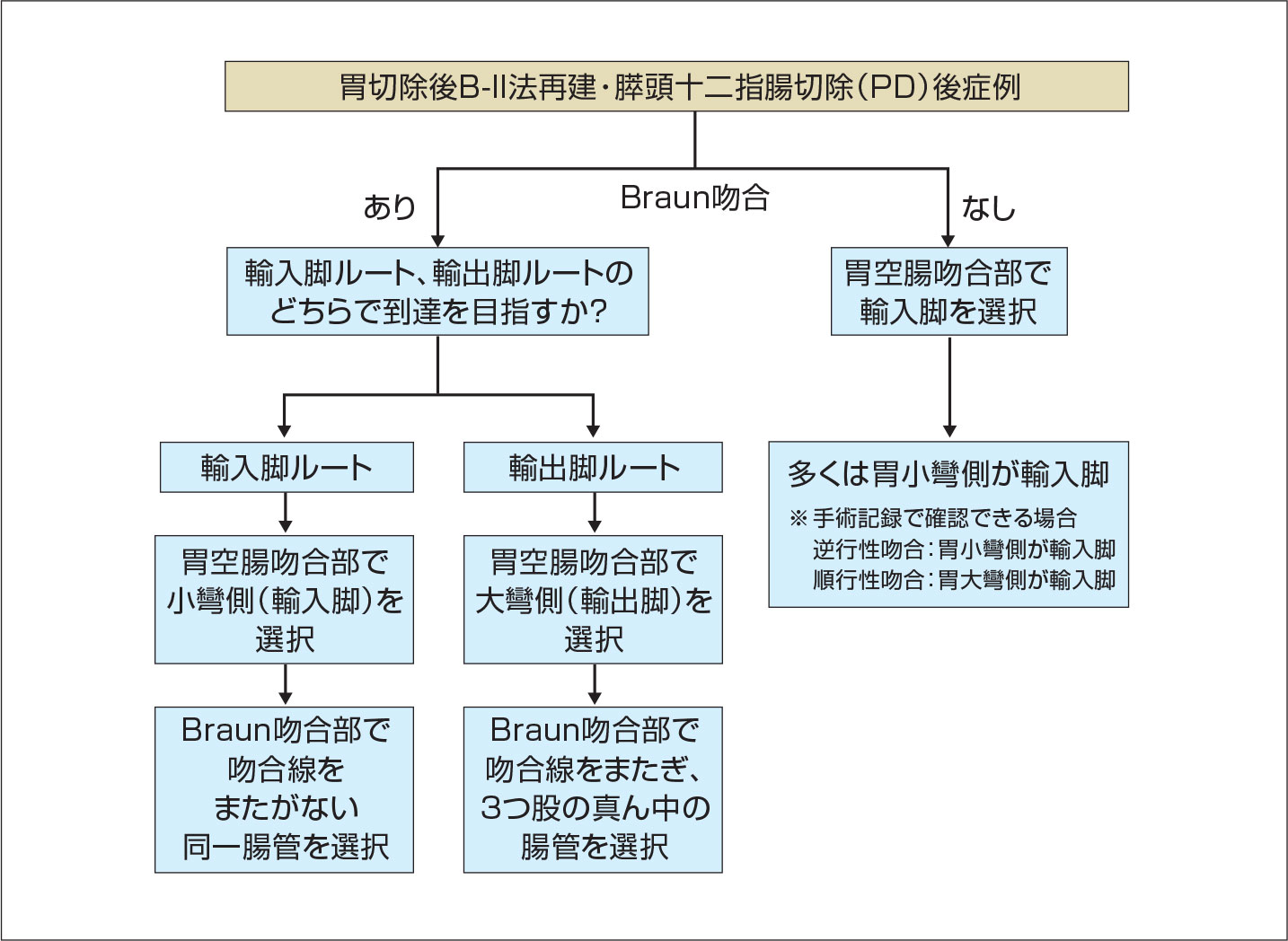

3.挿入のポイント:胃切除後Billroth-II(B-II)法再建・膵頭十二指腸切除(PD)後再建症例

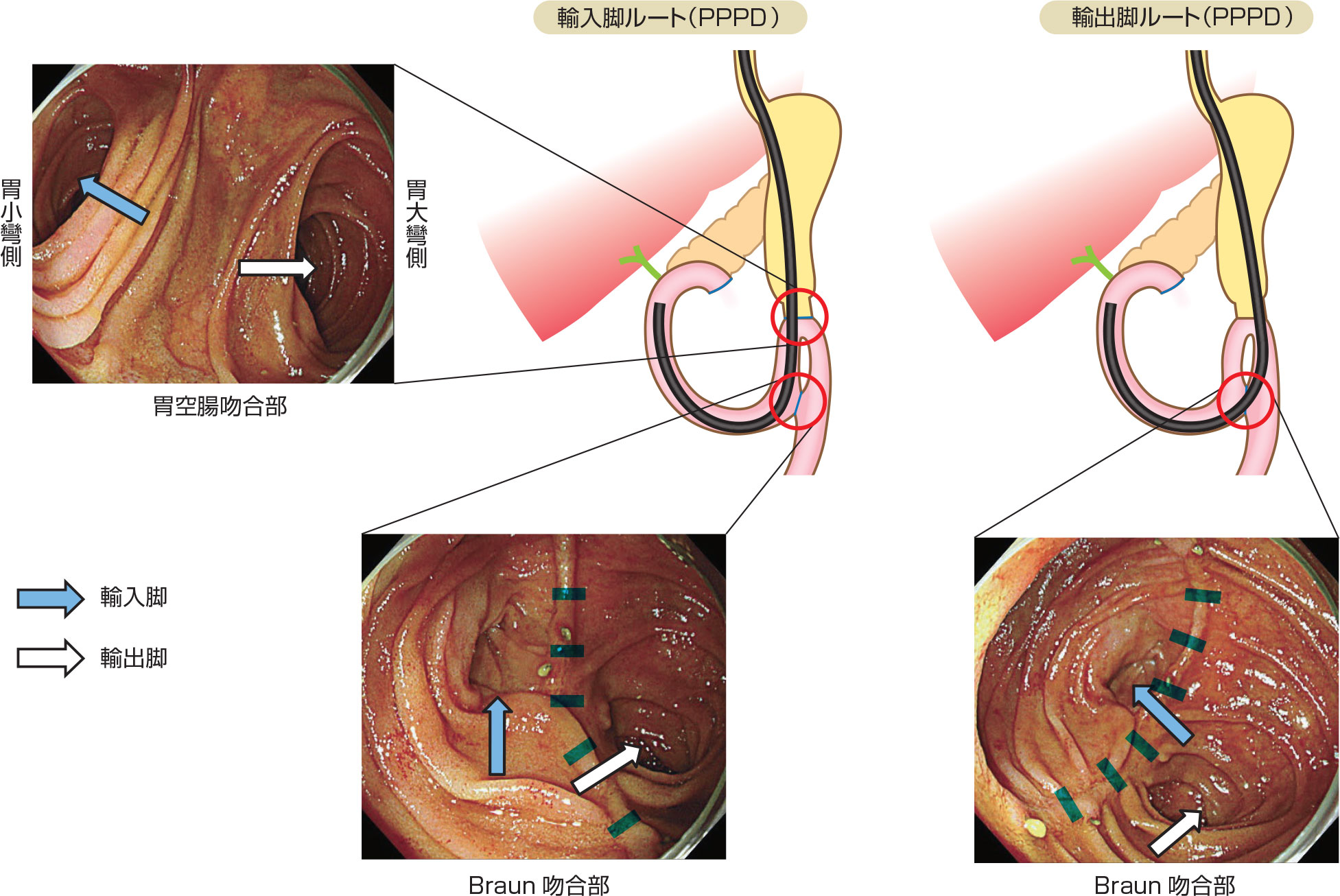

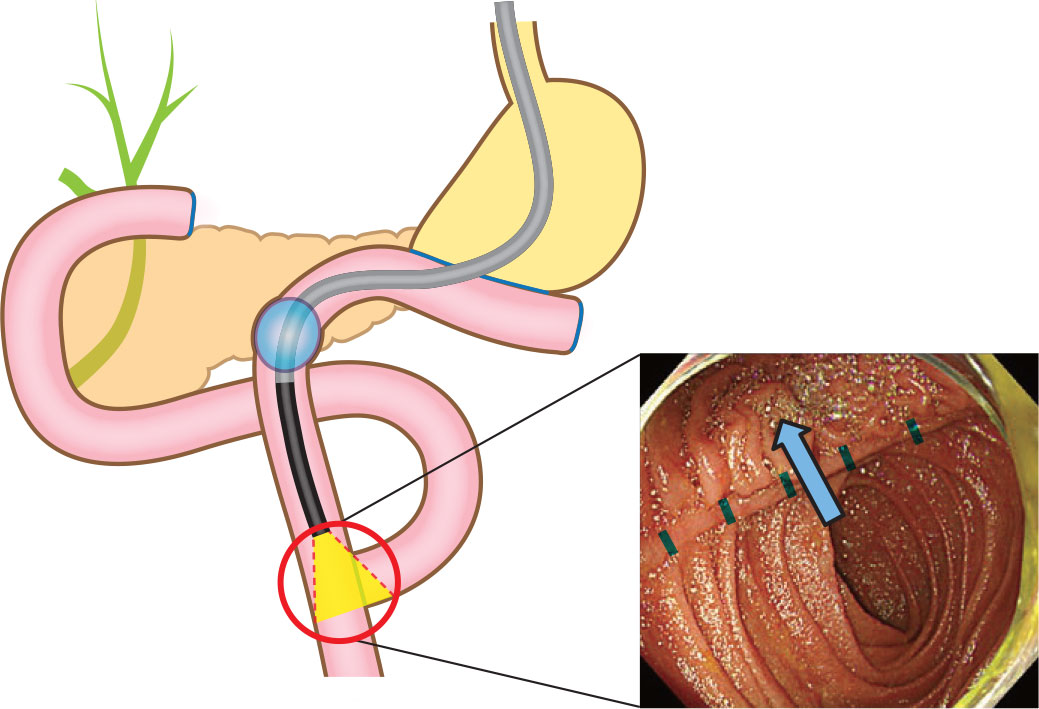

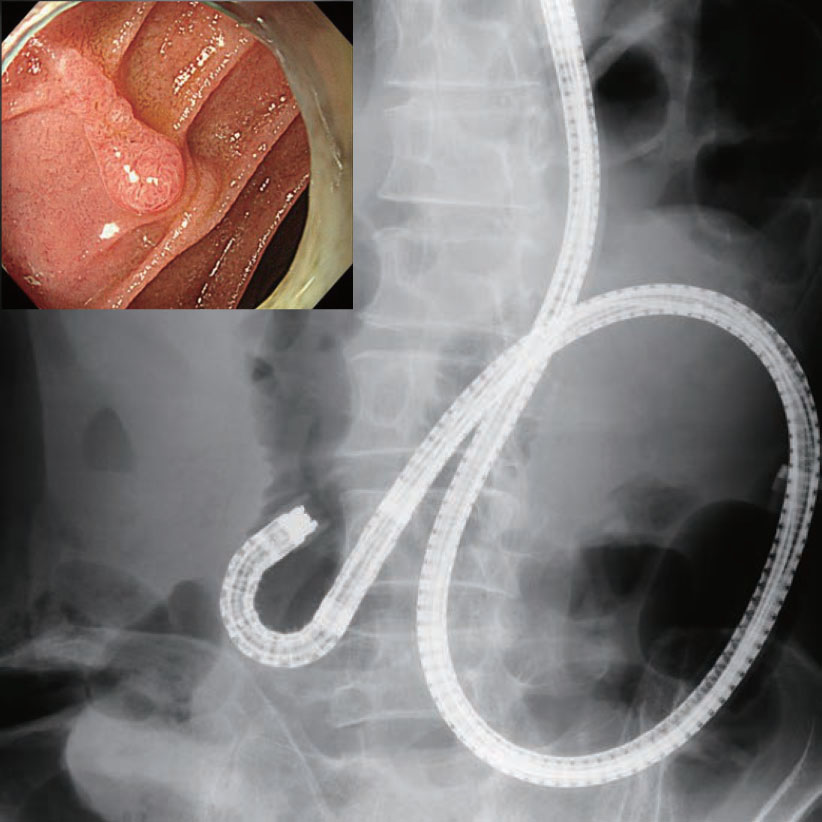

これら再建症例では、胃空腸吻合部において、どちらが輸入脚かを認識することが重要である。多くの症例は胃と空腸が逆行性蠕動で吻合されており、胃大彎側に輸出脚、胃小彎側に輸入脚が吻合されている。また食物の流入を防ぐために輸入脚をつり上げて吻合していることが多く輸入脚の観察が難しい。そのため一見すると1穴・輸入脚側が盲端のように観察されることもあり、前医で内視鏡を施行しR-Y法として紹介されてくることもあるので注意が必要である。前医の情報がR-Y法再建であり、注意深い観察を行ってもR-Y吻合部が見つからない場合には、胃空腸吻合部に戻ってB-II法再建ではないのかどうかを再認識することも肝要である。Braun吻合がない場合は、胃空腸吻合部で輸入脚を選択する必要がある。輸入脚はつり上げられて吻合されていることが多いため、輸入脚への挿入はpush操作のみでは輸出脚方向へ反転するようにスコープが落ちてしまう。そのためスコープの先端を輸入脚にひっかけた後にアングル操作と回転(トルク)を用いてスコープを少し引き気味にして軸を合わせるように挿入を行う。輸入脚にスコープが入ればpush操作で目的地への到達が可能である。Braun吻合がある場合には、輸入脚がつり上げられていないことも多く胃空腸吻合部での輸入脚・輸出脚の認識は比較的容易である。胃空腸吻合部ではどちらを選択しても到達可能であるが、どちらかを認識せずに挿入を行うとBraun吻合部で判断に迷ってしまう。輸入脚を選択した場合(輸入脚ルート)はBraun吻合部では同一腸管(外科的吻合線をまたがずに続く腸管)を選択、輸出脚を選択した場合(輸出脚ルート)は3股の真ん中(外科的吻合線をまたぐ)を選択する(図1、2)。

当科では、胃空腸吻合部での挿入性、Braun吻合部での輸入脚の選択性の高さから輸出脚ルートを選択して挿入を行うことが多い。また限局的な腸管の癒着がある症例では癒着部位を支点として腸管がループ状にたわむことがある。その場合にはできる限りループを短縮し、透視下に用手圧迫を行い、push操作を控えめにしてアングル操作を主として挿入を試みると通過できる。適切なバルーンの固定位置に決まりはない。PD後の胆管空腸吻合+Braun吻合症例においては、Braun吻合部を越えた先の輸入脚にバルーンを固定すると、盲端とバルーン間の腸管が閉鎖空間となる。スコープの送気で容易に胆道気腫となり胆管内圧が高まり空気塞栓のリスクになりうる。そのため、当科ではBraun吻合部手前でのバルーン固定で到達が可能であり、かつ処置が安定して行える場合には、それ以上スライディングチューブを進めていない。Braun吻合部を越えてバルーンを固定する場合には、送気を可能な限り控えて処置を行っている。

4.挿入のポイント:胃切除後Roux-en-Y(R-Y)法

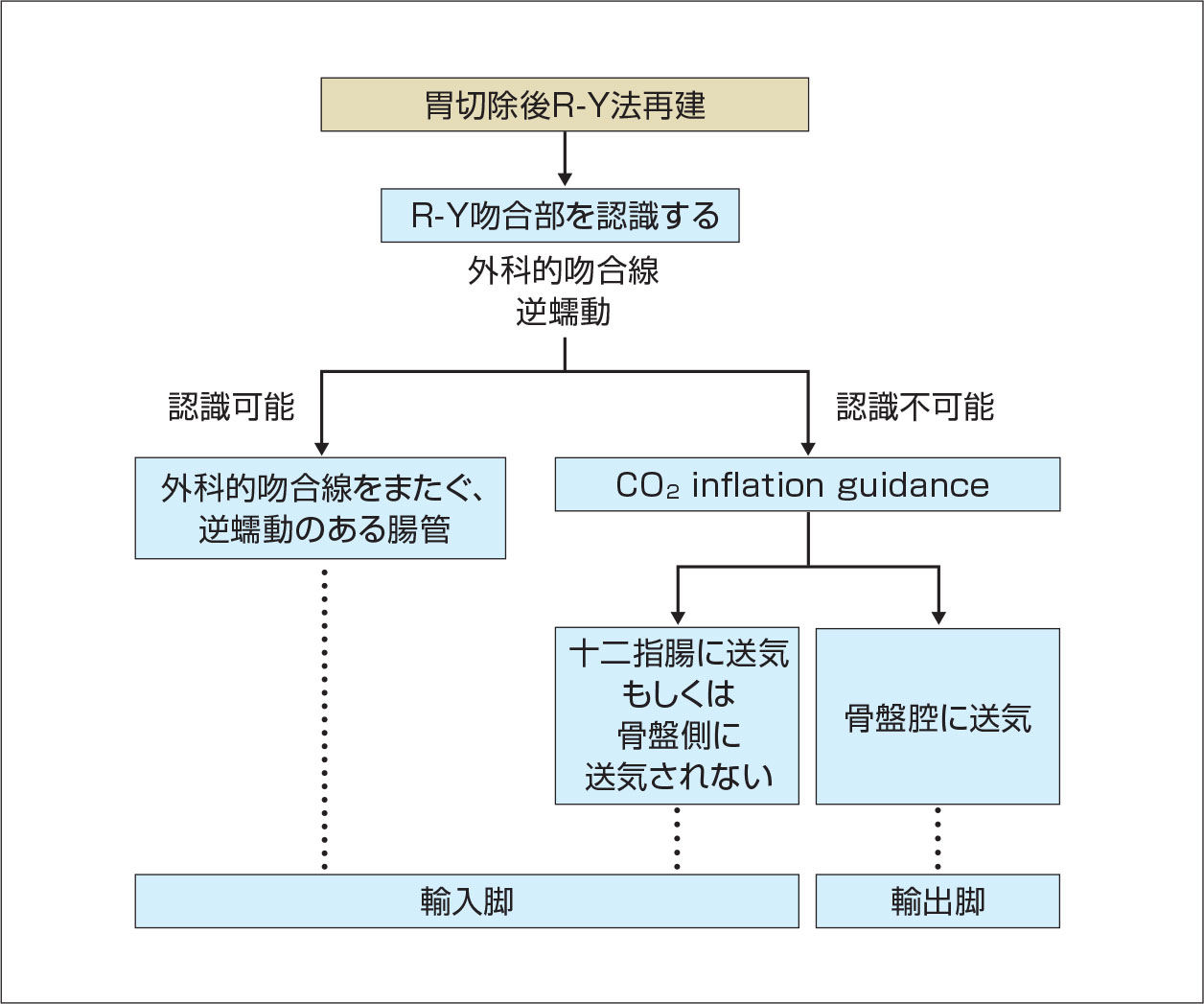

第一にR-Y吻合部を認識することが重要である。手術記録上は食道・胃空腸吻合部から40cm前後にR-Y吻合されていることが多いが、実際にスコープを挿入すると腸が伸展し、それ以上の長さとなる。挿入中に胆汁を認めた場合には、その周辺にR-Y吻合部が認識されることが多い。また空腸の輪状ひだが不自然に追えなくなる部位、腸管が拡張した部位、逆に送気しても拡張しない部位などはR-Y吻合部の可能性がある。

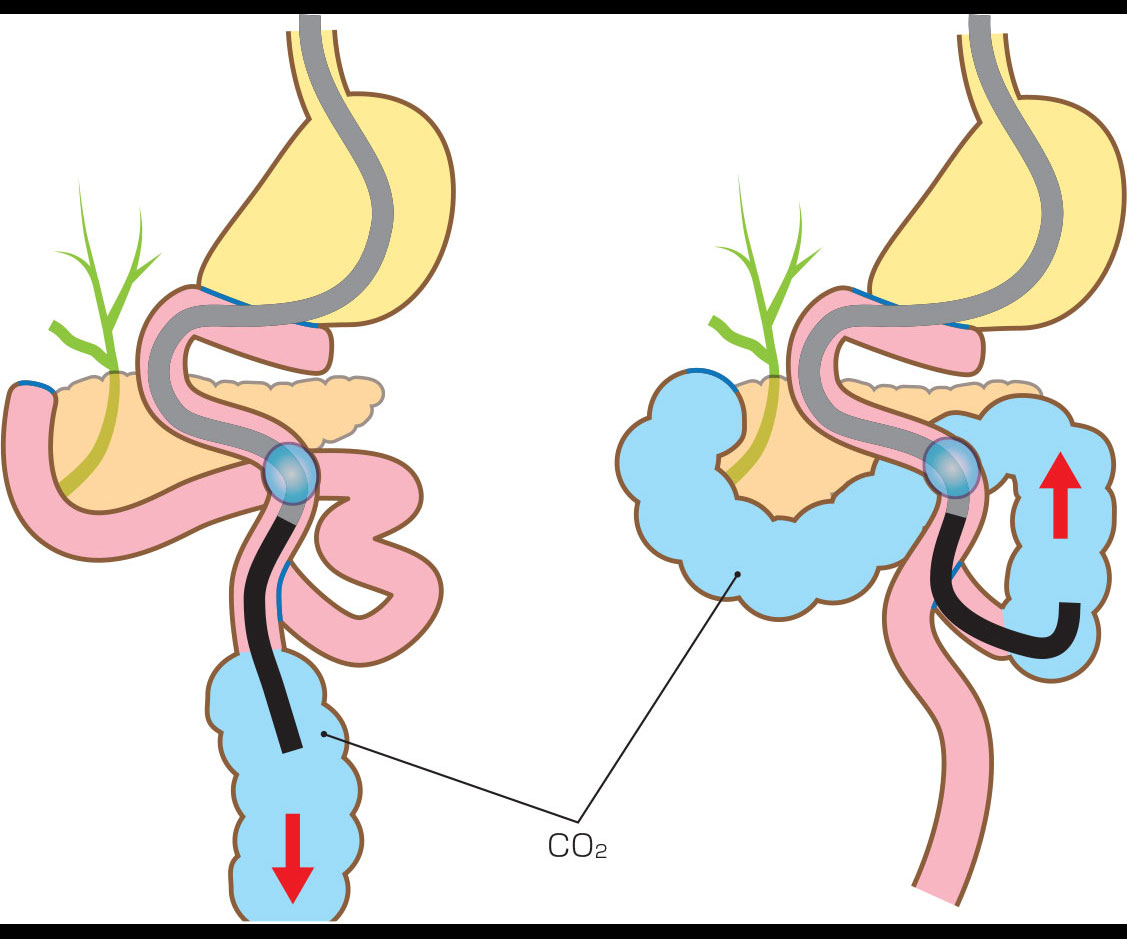

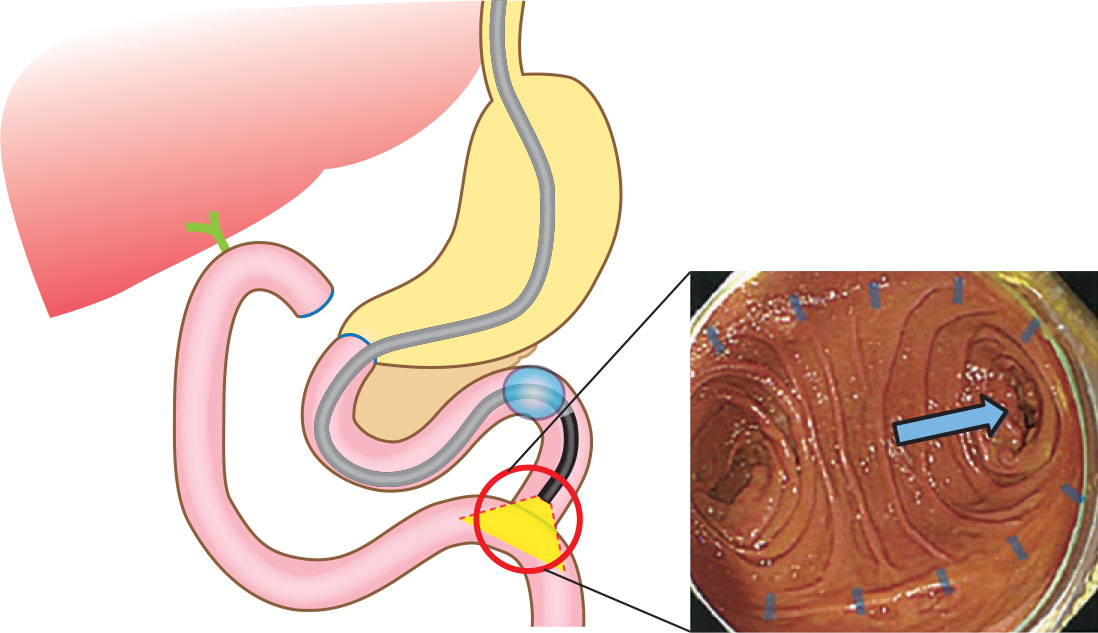

R-Y吻合部を認識した後は、どちらが輸入脚なのかを鑑別する。胃切除後R-Y法再建の典型例は、輸入脚腸管の蠕動方向が逆であり、外科的吻合線をまたいだ先の腸管が輸入脚である(図3)。しかしながら、輸入脚腸管がしっかり認識できない症例や外科的吻合線が目立たない症例も経験される。輸入脚の判別が困難である場合、当科ではスコープの先端をどちらかの腸管に10~20cm挿入した後に透視下にCO2を5~10秒ほど送気し腸管の走行を確認することで輸入脚の判別を行っている(CO2送気法、CO2 inflation guidance)1,2)( 図4)。骨盤腔側にCO2が先行する場合には輸出脚、十二指腸へ先行する・骨盤側に先行しない場合には輸入脚と判断している(図5)。

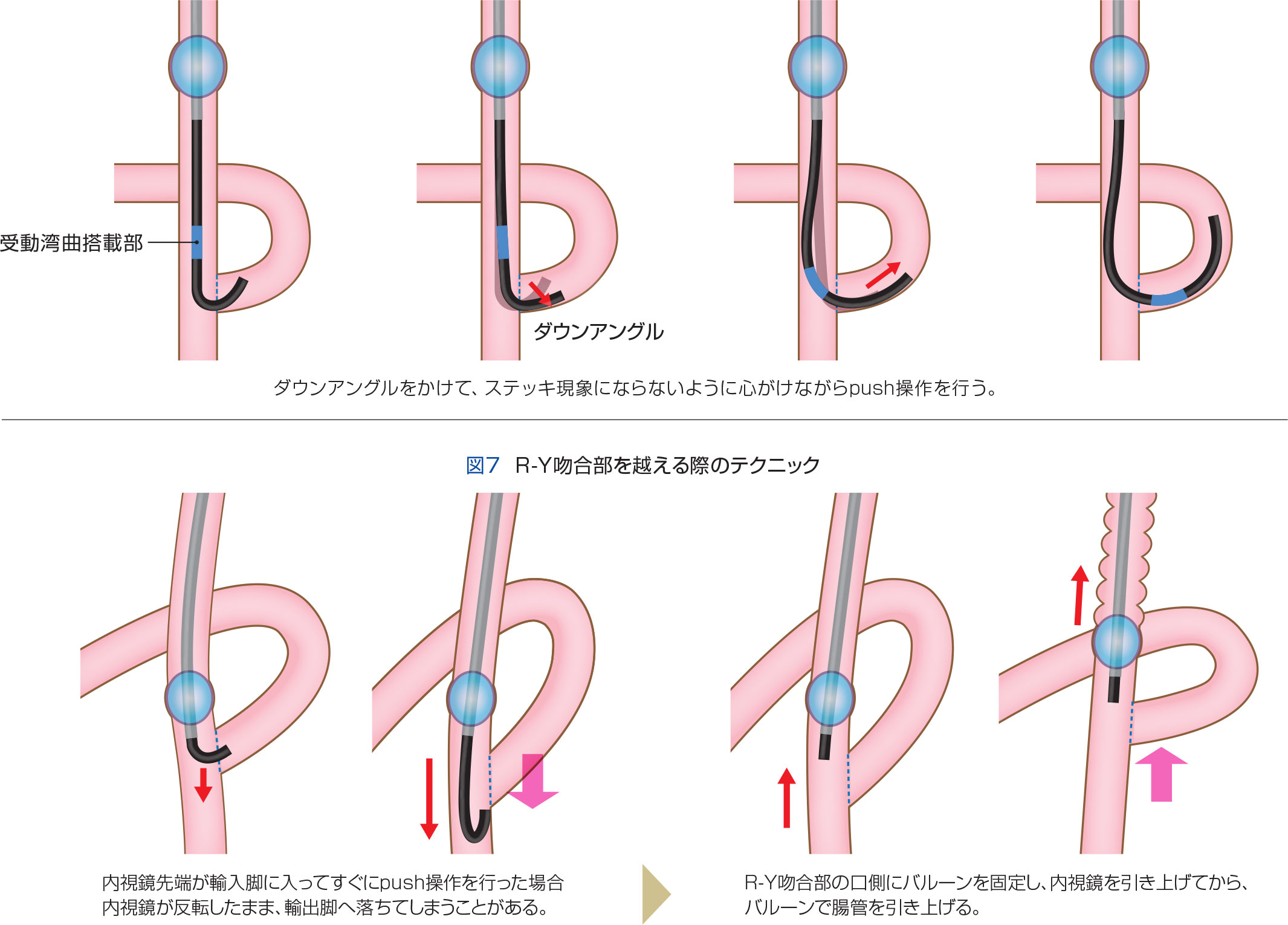

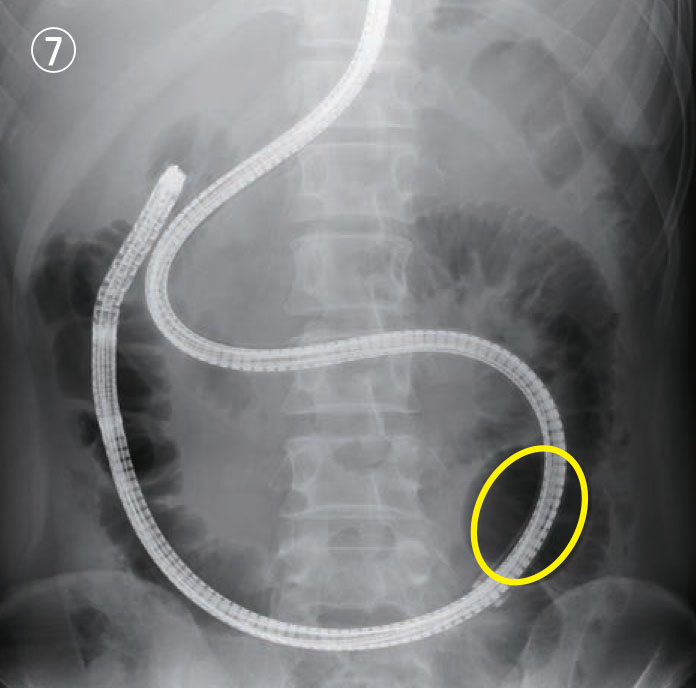

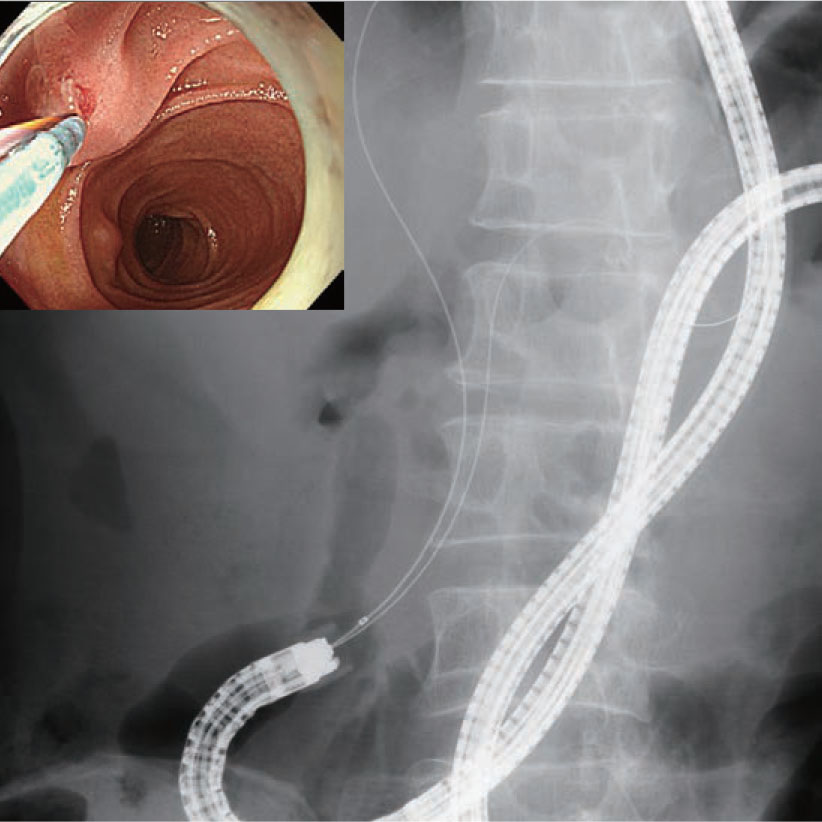

輸入脚はR-Y吻合部からUターンするように頭側へ向かうことが多い。そのため、アップアングルをかけて挿入することになる。先端を挿入したらダウンアングルをかけてステッキ現象にならないように心がけながらpush操作を行うとよい(図6)。なお、受動湾曲部はアップアングルをかけすぎず、ダウンに戻した状態のほうが、より効率的に屈曲させることができる。先端が輸入脚に入ったからといって、すぐにpush操作を行うとスコープが反転したまま輸出脚へ落ちてしまう。一度その状態になると、輸入脚の角度はより鋭角になり、再度R-Y吻合部より口側に戻り観察しても輸入脚の認識がしづらくなる。その場合にはR-Y吻合部の口側にバルーンを固定し一度引き上げて輸入脚の分岐角度をなるべく鈍角にすると再度輸入脚の観察が容易となることがある(図7)。また輸入脚への挿入には、場合によって用手圧迫も有効である。輸入脚に入り、push操作で先進する状態になったら、腸管を短縮することにとらわれずに、push操作でトライツ靱帯を越えて十二指腸水平脚まで挿入を行う。その後バルーンを解除しスライディングチューブをR-Y吻合部を越えるように挿入しバルーンを固定する。スライディングチューブを挿入する場合にはできる限り深部まで内視鏡を挿入し、スコープに引きのテンションをかけてslip outしないように助手と息を合わせて挿入する。バルーンの固定位置は、当科ではスコープを安定して乳頭の前に位置させることができる場合にはバルーンは必ずしもトライツ靱帯を越える必要はなく、乳頭への到達に難渋する場合にはトライツ靱帯より盲端側に進めている。痩せ型の症例では、時に椎体・上腸間膜動脈により水平脚がつぶれていることがある。それに加えて透視下でスコープが交差する部位にバルーンを固定していると送気を行っても腸管が開けず、無理に挿入すると腸管裂傷の原因にもなりうる。そういった症例では半左側臥位にする、バルーンをdeflation/位置を変えることで腸管が開けることもある。多くのR-Y症例ではスコープの形状が逆αとなるように乳頭に到達する。後述するが挿管のしやすさからも、このループをあえて解除する必要はない。sSBEの場合には受動湾曲・高伝達挿入部を備えており、push操作でたいていの腸管は通過できる可能性が高い。また当科の経験では、R-Y再建方法における受動湾曲・高伝達挿入部を備えたsSBEと備えていないsSBEの比較(※)では、到達率に有意な差はなかったが、受動湾曲部を備えたsSBEでは到達時間は有意に短くなり(16 vs 24 min,p value=0.039)、非常に有用であると考えている3)。

(※どちらも評価機での比較による)

5.挿入のポイント:胆管切除後R-Y法再建症例

胆管切除後R-Y法再建症例は、トライツ靱帯より肛門側の空腸でR-Y吻合されているため、胆管空腸吻合部までの道のりが非常に長い。欧米では肥満に対する減量目的のR-Ygastric bypass術が最も到達困難な再建方法とされている。しかし、日本においてはこの手術の頻度は極めて少なく、実臨床で経験する症例では胆管切除後R-Y法再建症例が最も到達困難な再建方法と考えられる。胆管切除後R-Y法再建に対するsSBEを用いた当院での基本的な挿入法を示す(図8)。

胃切除後R-Y症例とは異なりR-Y吻合部がT字路もしくは側々吻合になっていることが多く、吻合部の外科的吻合線だけではどちらが輸入脚なのか判別が難しいことがある(図9)。20cm前後挿入し肝側へ向かう腸管が輸入脚であることが多いが、判別困難の場合には当科ではCO2 inflationguidance(P12-図4)を行っている。またこの再建法では、到達後のスコープの形がclockwise(図10a)の場合にはcounter-clockwise(図10b)の場合よりも検査後の膵酵素上昇や膵炎(膵体尾部膵炎)のリスクが高くなる可能性が報告されている4)。膵が萎縮していない若年症例も多く経験するため、知っておくとよい。当院の経験では、sSBEを用いた場合の胆管切除後R-Y再建症例に対する到達率は70~80%である。到達できなかった症例ではロングタイプSBEを用いることで90%以上の症例で挿入が可能であった。挿入可能となった症例はいずれも癒着に伴う到達困難例ではなく、スコープの長さが足りずに到達できなかった症例であった。R-Y吻合部を越えた輸入脚でループを何度も形成し用手圧迫を用いても到達できない症例ではsSBEでの到達を諦めている。その際にはロングタイプに変更し再挿入を試みており、それでも到達できない症例では経皮的な処置やEUS下の処置に切り替えている。PTBDが先行して施行されている場合には、PTBD ランデブー法を用いた挿入法5)も有効なことがある。

6.乳頭と吻合部のアプローチの違いとコツ

当科では全例に先端アタッチメントを用いている。先端アタッチメントは乳頭・胆管空腸吻合部の認識や適切な距離を保ち安定した挿管・処置ができるため有用である。有乳頭症例では通常のERCPとは異なり、乳頭に対して肛門側からスコープが到達するため、乳頭の上下が逆になる。経験上では、B-II症例では比較的乳頭の正面視が可能であるのに対し、胃切除後R-Y症例では多くの症例が接線方向からの観察になる。見上げポジションではあるが、接線方向からでは胆管・膵管口の認識ができないこともある。そういった症例では、push操作で下十二指腸角を伸ばすようにスコープを押し込み、反転気味にすると正面視が可能になる(retroflexposition)6,7)(図11)。到達時のスコープが逆αループを描いているとより操作は容易になるため、当科ではあえてループは解除せずに到達させている。特にsSBEは受動湾曲部を有しているためretroflex positionがとりやすい。ただし全例に施行可能なわけではなく、管腔の狭い症例や腹膜播種による癒着症による癒着症例などでは穿孔のリスクとなるため注意が必要である。

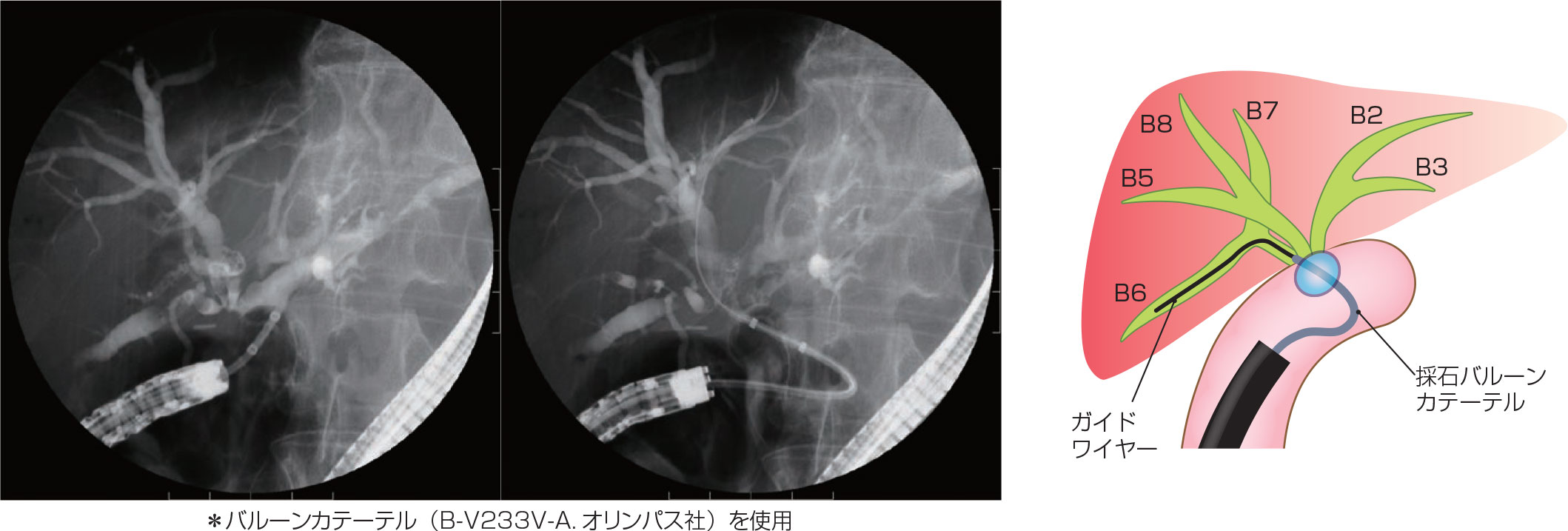

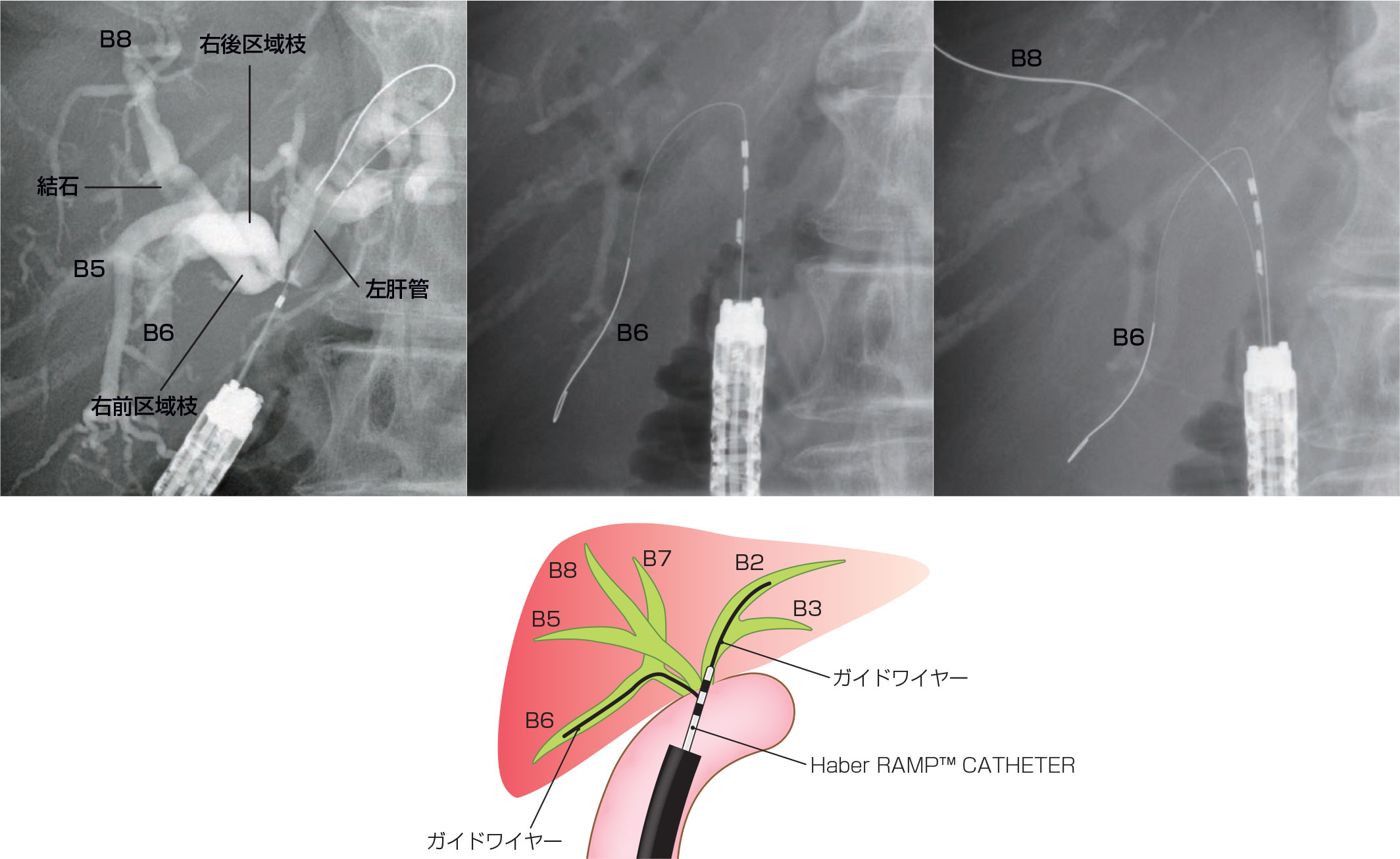

胆管挿管に関しては、乳頭に到達すると多くの症例では乳頭が内視鏡画面の8~11時方向に認識できる。sSBEの鉗子口は8時方向であるため、極端にスコープを回して軸を合わせることはほとんどなく、到達した形のままでもカニュレーションが可能で便利である。当科では最初からVisiGlide2(オリンパス社)を用いたワイヤーガイデッドカニュレーション(WGC)を行っている。起上装置がないこともありカテーテル操作での微妙なコントロールは難しい。カテーテルは短めに出しておきスコープ操作を主に軸を合わせて挿管を行う。ただしスコープはparadoxicalに動くため、押し引きでどのような動きをするのかを挿管前に確認しておくとよい。必要に応じて先端湾曲型カテーテル(スイングチップ、PR-233Q、オリンパス社)を用いるが、思った方向に曲がらないことや、ある程度カテーテルを出さないと曲がらないため、有効でない症例もある。Retroflex positionでは乳頭を正面視できる。ただしその反面、胆管軸に合わせることが困難となり、接線方向からでは困難であった膵管への挿管となってしまうこともある。その場合には、sSBEは鉗子口径が3.2mmであるため膵管(あるいはダブル)ガイドワイヤー法が可能であり非常に有効である(図12)。それでも挿管が困難な場合にはprecutを行っているが、precutを要する症例は視野確保が困難であることがほとんどであり、難易度は非常に高い。無理をせずにランデブー法(PTBD、PTGBD、EUS下)を用いた挿管に切り替えることも重要である。また開口部が盲端側を向いているような隆起型の乳頭では先端アタッチメントが有効であり、盲端側からスコープを引いてきて乳頭の肛門側を押しつぶすように操作すると開口部を認識できる。隆起型の乳頭では、カテーテルと胆管軸を合わせることが難しい。開口部にカテーテルを合わせたからといって安易にワイヤーシーキングを行うと口側隆起側にガイドワイヤーが貫通してしまうなど、粘膜損傷の危険性が高まる。そのため隆起型の場合には、開口部にカテーテルを合わせた後は、いわゆる赤だまになったとしても透視を併用し軸を合わせてからワイヤーシーキングを行ったほうが高い成功率が得られると考えている。胆管空腸吻合症例では、透視下で肝臓、挿入時の送気で吻合腸管の走行、場合によっては胆道気腫が認識できる。これらを確認し吻合部にあたりを付け、ひだの引きつれや瘢痕を注意深く探せば比較的容易に認識できる。挿管は容易であることが多い。しかし高度狭窄例ではガイドワイヤーを留置ができたとしてもカテーテルが通過しないことがある。その場合にはカテーテルを吻合部に押しつけて造影し胆管であることを確認し、カテーテルを少し出した状態で固定し軸を合わせて、スコープのpush操作で押し込み深部挿管が可能となる(カテーテル操作で高度狭窄を突破しようとすると容易にスコープがkick backしてしまう)。それでも挿管できない場合には、当科では先端先細りバルーン(REN balloon, Kaneka Medix Corp.)を使用し狭窄突破と拡張を行っている。通過しない場合にはドリル型カテーテル8)や通電ダイレータ9)を用いて狭窄部の拡張を行っている。またガイドワイヤーも通過しない場合には、経皮的アプローチやEUS下胆管空腸吻合術10)を行うこともある。膵頭十二指腸切除症例や肝外胆管切除症例では、左胆管へのアプローチはスコープの進行方向でもあるため、容易であることが多い。しかし、右胆管、特にB6への選択的挿管は困難なことがある。そういった場合には、採石バルーンカテーテルを吻合部に押し当てて、カテーテル先端を右肝管に向ける方法(図13)やHaber RAMP™ CATHETER(Cook Medical)を用いた深部挿管(図14)が有効なことがある。

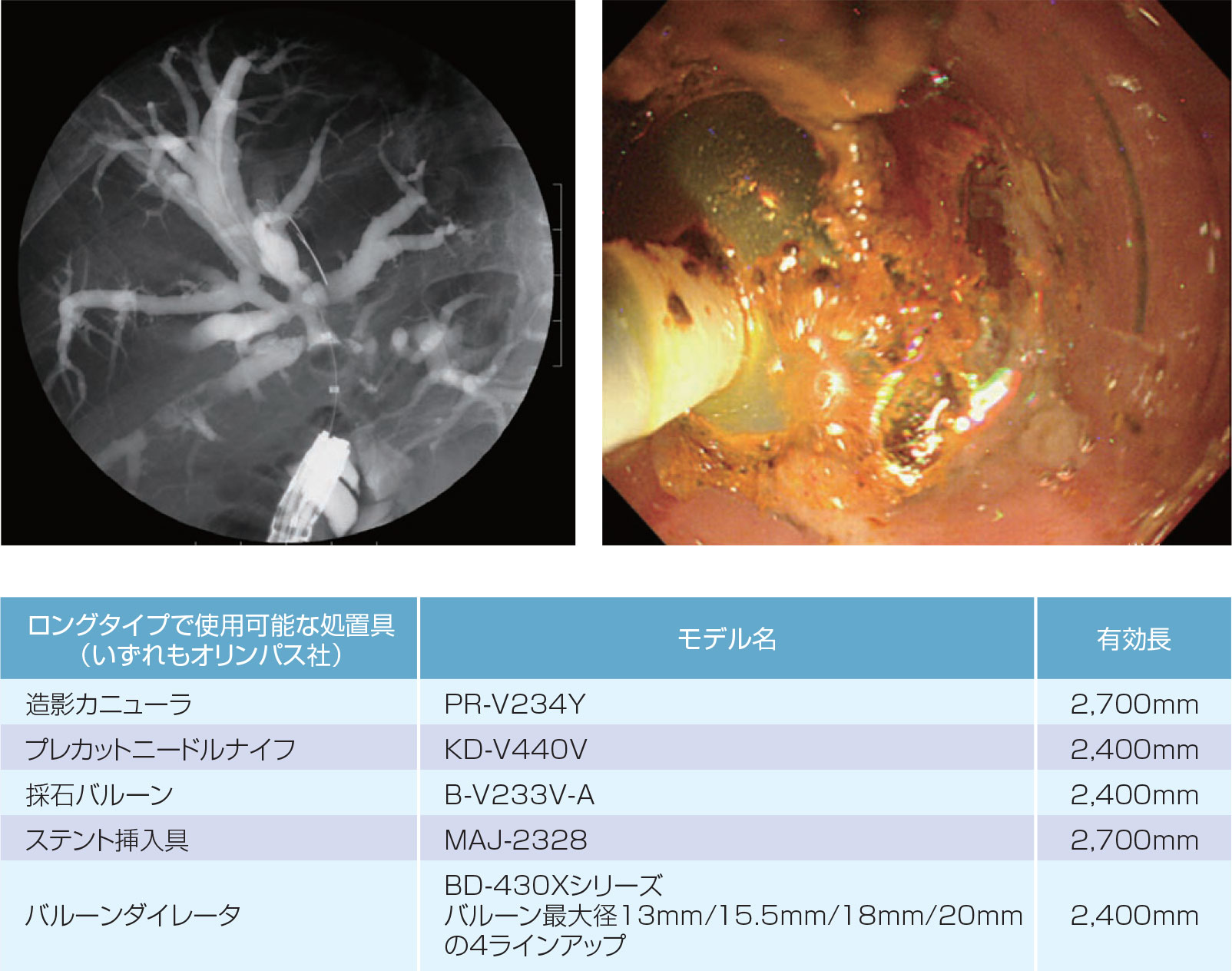

sSBEを用いることで市販されているERCP関連処置具のほとんどは使用可能となり、たいていの症例に対応可能となったが、やはり解剖学的特徴からロングタイプでなければ到達できない症例も経験する。従来、ロングタイプ使用の欠点は、使用可能な処置具が少ないことであったが、現在ではオリンパス社よりロングタイプでも使用可能な造影カニューラ、プレカットニードルナイフ、採石バルーン、ステント挿入具、バルーンダイレータが追加ラインアップとなっている。ロングタイプSBEでのこれら処置具の使用には、出し入れに伴う抵抗が強い、処置具の交換に時間がかかる、長いガイドワイヤーが必要になるなど、sSBEを用いた治療処置に比べれば劣る部分もある。しかしながら、今までのロングタイプでの治療処置レベルを考えれば格段に有効な処置が可能となり、今まで諦めざるを得なかった症例の治療が可能となることが期待される。

[参考文献]

1)Iwai T, Kida M, Yamauchi H, et al. Short-type and conventionalsingle-balloon enteroscopes for endoscopic retrograde cholangiopancreatographyin patients with surgically altered anatomy :single-center experience. Dig Endosc 2014 ; 26 Suppl :156-63.

2)Yamauchi H, Kida M, Imaizumi H, et al. Innovations and techniquesfor balloon-enteroscope-assisted endoscopic retrograde cholangiopancreatographyin patients with altered gastrointestinalanatomy. World J Gastroenterol 2015 ; 21(21) : 6460-9.

3)Yamauchi H, Kida M, Okuwaki K, et al. Passive-bending, short-typesingle-balloon enteroscope for endoscopic retrograde cholangiopancreatographyin Roux-en-Y anastomosis patients. World JGastroenterol 2015 ; 21(5) :1546-53.

4)Matsushita M, Shimatani M, Okazaki K. Clockwise insertion:A riskfactor of pancreatic hyperamylasemia and acute pancreatitis afterperoral balloon-assisted enteroscopy. Dig Endosc 2016 ;28(4):482.

5)Itoi T, Ishii K, Sofuni A, et al. Single Balloon Enteroscopy-AssistedERCP Using Rendezvous Technique for Sharp Angulation ofRoux-en-Y Limb in a Patient with Bile Duct Stones. Diagn TherEndosc 2009 ; 2009 :154084.

6)木暮宏史, 山田篤生, 伊佐山浩通ほか. Roux-en-Y法再建術後症例に対するカニュレーション. 消化器内視鏡 2014; 26(2) : 264-269.

7)Ishii K, Itoi T, Tonozuka R, et al. Balloon enteroscopy-assistedERCP in patients with Roux-en-Y gastrectomy and intact papillae(with videos). Gastrointest Endosc 2016 ; 83(2) : 377-86.

8)Tsutsumi K, Kato H, Sakakihara I, Yamamoto N, Noma Y, HoriguchiS, Harada R, Okada H, Yamamoto K. Dilation of a severebilioenteric or pancreatoenteric anastomotic stricture using aSoehendra Stent Retriever. World J Gastrointest Endosc 2013 ;5 : 412-416.

9)Miyata E, Yamauchi H, Kida M, et al. Successful endoscopic dilationof severe bilioenteric strictures with a wire-guided diathermicdilator and short-type single-balloon enteroscope. Endoscopy2015 ; 47 : E94-5.

10)Kida M,Yamauchi H, Okuwaki K, et al. Endoscopic ultrasound-guidedcholedochojejunostomy with a forward-viewing echoendoscopefor severe benign bilioenteric stricture in a patient with Child’sresection. Endoscopy 2015 ; 47: E303-4.