大腸ESD

斎藤 豊先生 国立がん研究センター中央病院内視鏡科

斎藤豊先生は、前出の小野裕之先生とともにITknife nano™の開発に携わった。ITknife nano™の登場は大腸ESDのよりスピーディーな、そしてより安全な施行に貢献できると語る。

ITknife nano™の特徴

大腸に合わせたデバイス開発

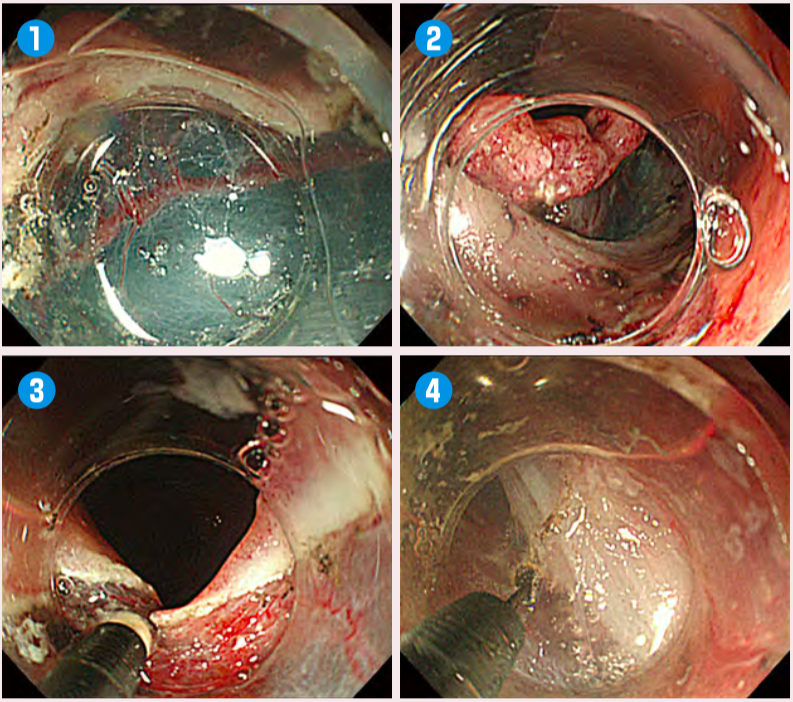

大腸や食道など筋層の薄い場所では穿孔のリスクが胃と比較して高いため、大腸ESDのときには普段から使い慣れているITknifeを使用したいと考えていました。ITknifeは穿孔の危険性が理論上は低いはずですが、絶縁チップが大きいために、従来のスペックでは粘膜も粘膜下層も薄い大腸においては、粘膜下層に潜り込むのが困難と考えられました。

今回のITknife nanoは、絶縁チップが小さくなったことで粘膜下層へのアプローチが容易になりました。そのため、ITknife nanoを使うことで剥離スピードがかなり速くなります。先端系デバイスの切れ味もよいのですが、先端に通電する可能性があるために、視認しにくい箇所ではどうしても少しずつ剥離する必要があります。その点、ITknife nanoは、先端が絶縁されているという安心感がありますので、比較的大胆に切ることができます。また、先端系ナイフでは先端からの放電だけで切りますが、ITknife nanoの場合はロングブレードで切っていきますので、一度に切る面積が大きいことから、スピードアップが図れます。さらに、ITknife nanoはシースが硬めなため、病変を持ち上げて切除面を確認して切ることができるのが大きな魅力です。

先端系ナイフと組み合わせて

ただし、現時点ではITknife nano1本で全大腸ESDを完遂するのは難しいでしょう。より細かなナイフ操作が求められる場合や、かなり重度な線維化の場合には、先端系ナイフが有用となり、先端系ナイフと組み合わせてITknife nanoを使うことになります。

止血性能も高いITknife nano™

ITknife nanoは、止血の性能も高くなっています。従来では止血鉗子に変える必要があったところを、ITknife nanoのまま凝固モードに変えて止血でき、かなり太い血管の止血も可能です。ロングブレードの部分だけでなく、円盤型電極でも止血できますので、ナイフを少し浮かせて、筋層まで電流が届かないように気を付けています。血管が認められる場合においても、ナイフをゆっくりと滑らせることで出血させることなく剥離が可能です。速く動かすと出血してしまいます。筋層を貫く穿通枝などを凝固する場合は、過通電で遅発性穿孔を起こさないように気を付ける必要があります。

大腸ESDのコツ

大腸と胃のESDのアプローチの違い

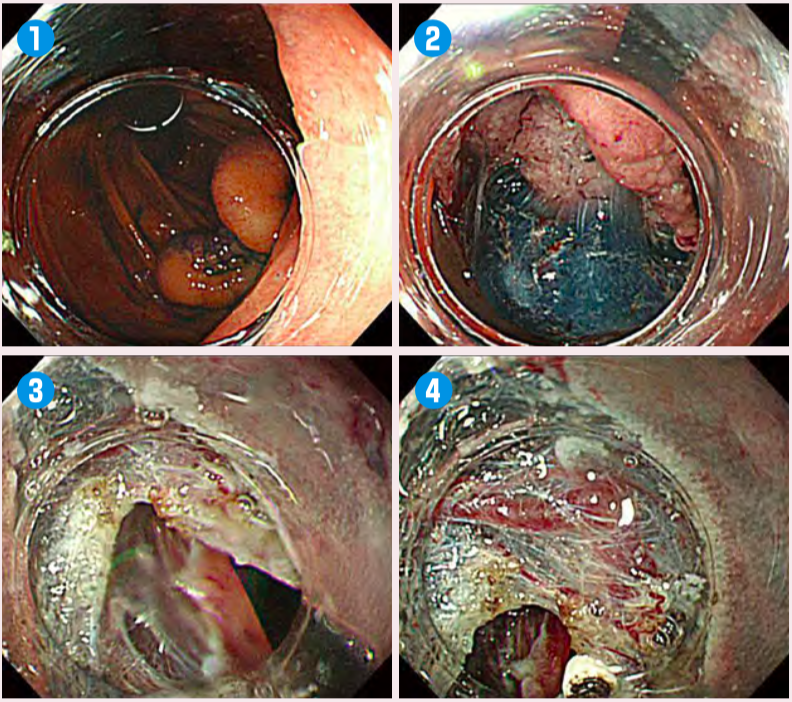

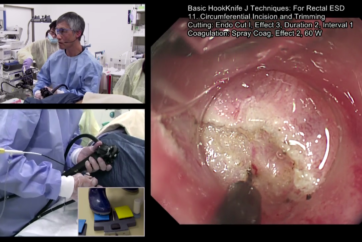

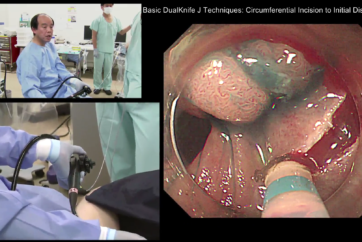

まず、大腸ESDが胃ESDと違う点は、周囲切開にて全周を切開せずに、部分切開と剥離を繰り返していくことです。当院では、反転して口側からアプローチし、5~8割ぐらい口側の周囲切開・剥離が終わった時点でスコープを順方向に戻して、今度は肛門側からまた同じように切開・剥離を行います。最後はまたスコープを反転させて終了することがほとんどです。

粘膜下層をしっかり視認して

より安全に粘膜下層を剥離するためには、十分な膨隆を得るための局注によるセーフティーマージンの確保、そして重力の方向を上手に使うことでのカウンタートラクション、さらには先端アタッチメントを利用することによる粘膜下層の確実な視認が大切となります。

また、大腸ESDでは、剥離面は筋層の直上ではなくて粘膜下層の下3分の1ぐらいをイメージしています。胃ESDでは筋層の直上を滑らせて切る感じですが、大腸ESDではむしろ少し粘膜下層を残すようなイメージで切ることが穿孔予防にとって重要です。

大きな病変を切除する場合などでは、ITknife nanoを粘膜下層に潜り込ませ、病変を持ち上げて切除面を確認してまた切るという、その繰り返しになります。このように慎重に進めることで難しい症例においても、穿孔といった偶発症を限りなくゼロに近付けることが可能だと思います。

大腸ESDを困難にする要因とは

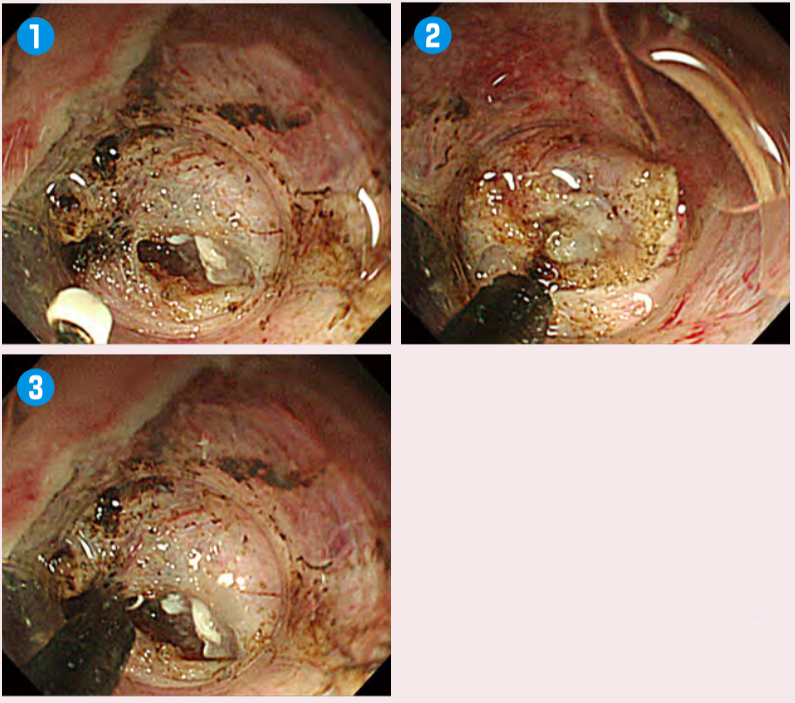

大腸ESDを困難にしている一つ目の理由として、大腸には多くのヒダが存在していることが挙げられます。ヒダ上にまたがっている病変の場合、ヒダの走行を間違えて剥離を進めてしまうと、ITknife nanoを使っていても容易に穿孔が起きるので、ヒダの走行をよく把握する必要があります。大腸ESD、特にITknife nanoを用いた場合にはスコープの反転を多用し、ヒダの上を滑らすように切らないといけません。ヒダの走行を3Dイメージでしっかり把握しながら切っていく必要があります。これは胃角をまたがる病変のESDなどとも共通することです。

大腸ESDを難しくしているもう一つの理由としては、肝弯曲部や脾弯曲部でスコープのパラドキシカルムーブメントが起こる場合が挙げられます。スコープを自由自在にコントロールできない場所では難しくなりますので、そのような場合には熟練者に任せるべきですし、熟練者であっても、スコープが自由自在に動かせないようなところではSliding tubeを使用するなどの工夫や、場合によってはESDを行わないといった決断も必要です。穿孔が起きたときにクリップ縫縮もできないような状態では、最悪の事態として、緊急手術が必要になります。

また、スコープが安定しないところでは、ITナイフ系以外のナイフでは危なくて切ることは難しいでしょう。スコープが安定しないところは先端系ナイフではふらふらしてどこを切ってしまうか分かりませんが、ITknife nanoは先端が絶縁体である上、粘膜下層をフックして固定して動かすことができますので、そのようなスコープの安定性が悪いところではITknife nanoが本領発揮するところでもあります。

安全な大腸ESDのために

2cmを一つの目安に

大腸腫瘍の特性として、分割切除で対応しても問題ないような病変も多いのですが、LSTのnon-granula(r非顆粒型)やLST類似の0-Ⅱc病変などで、特に2cm以上のものは悪性度が高い場合が多く、粘膜下層浸潤の割合も高いので、一括切除するべきです。2cm以上の病変を一括でとる際には、適切なデバイスを使って適切な方法で行えば、EMRよりもむしろESDのほうが穿孔のリスクは低いと考えます。大きな腫瘍をスネアで無理して一括でとろうとすると、逆に大きな穿孔をきたす可能性があります。

大腸でESDが必要な2cm以上のフラットな病変やⅠsの大きな病変は、当院では大体年間120~130例になります。早期癌の治療が大体300例、ポリペクトミー等を含めると1,000例になりますので、ESDの割合というのは全大腸内視鏡治療の中では10%程度ですが、これは施設の性格によって変わってきます。

大腸ESDの一番のメリットは、早期癌に対して外科手術をせずに内視鏡で完治できることです。ESD導入前は粘膜内癌でも腫瘍径が大きかった場合など2割ぐらいの病変が、技術的な困難性から外科手術されていました。しかしESDの導入により、粘膜内癌で外科手術されたのはわずか1%程度になりました。その1%も全周性の病変で、狭窄の問題もあり、外科手術適応となったものです。粘膜内病変と判断されれば、腫瘍径の制限なく内視鏡でとれる時代です。理論上は5cm以上、10cm以上であっても、粘膜内病変と診断できれば内視鏡で切除可能な時代になっています。

無理せず安全を第一に

ただし、やはり大きなⅠs villousなどは大腸ESDで最も難しい症例の一つです。線維化があったり、筋板が錯綜していたり、腫瘍の大きさによっては筋層がつり上がってきていて剥離面が想定できないこともあります。そのような場合には、穿孔の危険性も高い上、深達度診断も難しい病変が多いため、決して無理をせずに専門病院に依頼したり、腹腔鏡手術に変更する必要があります。もちろん、外科との連携は必須になります。

安全な大腸ESDを施行するためには、リスクを理解し環境を整えた上で、経験を積み重ねていくことが重要です。

電気メス設定値

| 電気メス本体 | 処置(内容) | 設定値 |

|---|---|---|

| ESG-100 | 粘膜(全周切開) | パルスカット(スローかファースト記載無し) 25W |

| 粘膜下層剥離 | フォースドコアグ2 25W | |

| VIO300D | 粘膜(全周切開) | ドライカット、イフェクト3、100W |

| 粘膜下層剥離 | スイフトコアグ、イフェクト2、50W |

- Content Type