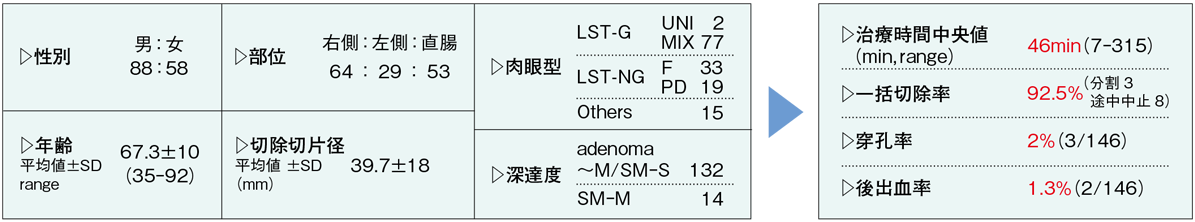

大腸ESD

山口 裕一郎先生 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科

小野裕之先生とともに静岡県立静岡がんセンター内視鏡科に勤務する山口裕一郎先生。病変に応じたデバイスの選択を説く山口先生は、ITknife nano™の特徴とその大腸での使い方を具体的に語る。

大腸ESDに適したITknife nano™

なぜにITナイフなのか

ワンストロークでの切開や剥離の範囲は、ナイフ面積に比例します。ITナイフは、先端系ナイフと比べ広いナイフ面積を有しているために、ワンストロークで切開できる範囲が広くなり、手技時間の短縮が可能です。

また絶縁チップを有していることもメリットです。先端系ナイフは、その電流の及ぶ範囲を見越してデバイスを操作しないと穿孔してしまいます。特に解剖学的特性上、大腸は屈曲やヒダが多いので、可視範囲内に筋層が視認できない場合には、先端系ナイフで切除しているうちに穿孔していたということがありえます。しかし、ITナイフは先端に絶縁チップがついているために、切開・剥離ポイントを予測できますので、穿孔のリスクが軽減するものと考えています。

細かな操作が可能なITknife nano™

ただ、狭い管腔臓器において、従来のITナイフで狭い箇所へ入り込むには絶縁チップが大きすぎ、また狭いワーキングスペースで取り回すにはナイフ長が長すぎるため、十分にITナイフの威力を発揮させられないと思いました。

その点ITknife nanoは、絶縁チップを小型化したことで、ナイフを切りたい組織に確実に当てることができるようになりました。またナイフ長を3.5mmにしたことで、狭いワーキングスペースでナイフの取り回しが容易になり、大腸ESDを施行するにあたり非常に扱いやすくなりました。

横・縦方向への剥離操作が可能なITknife nano™

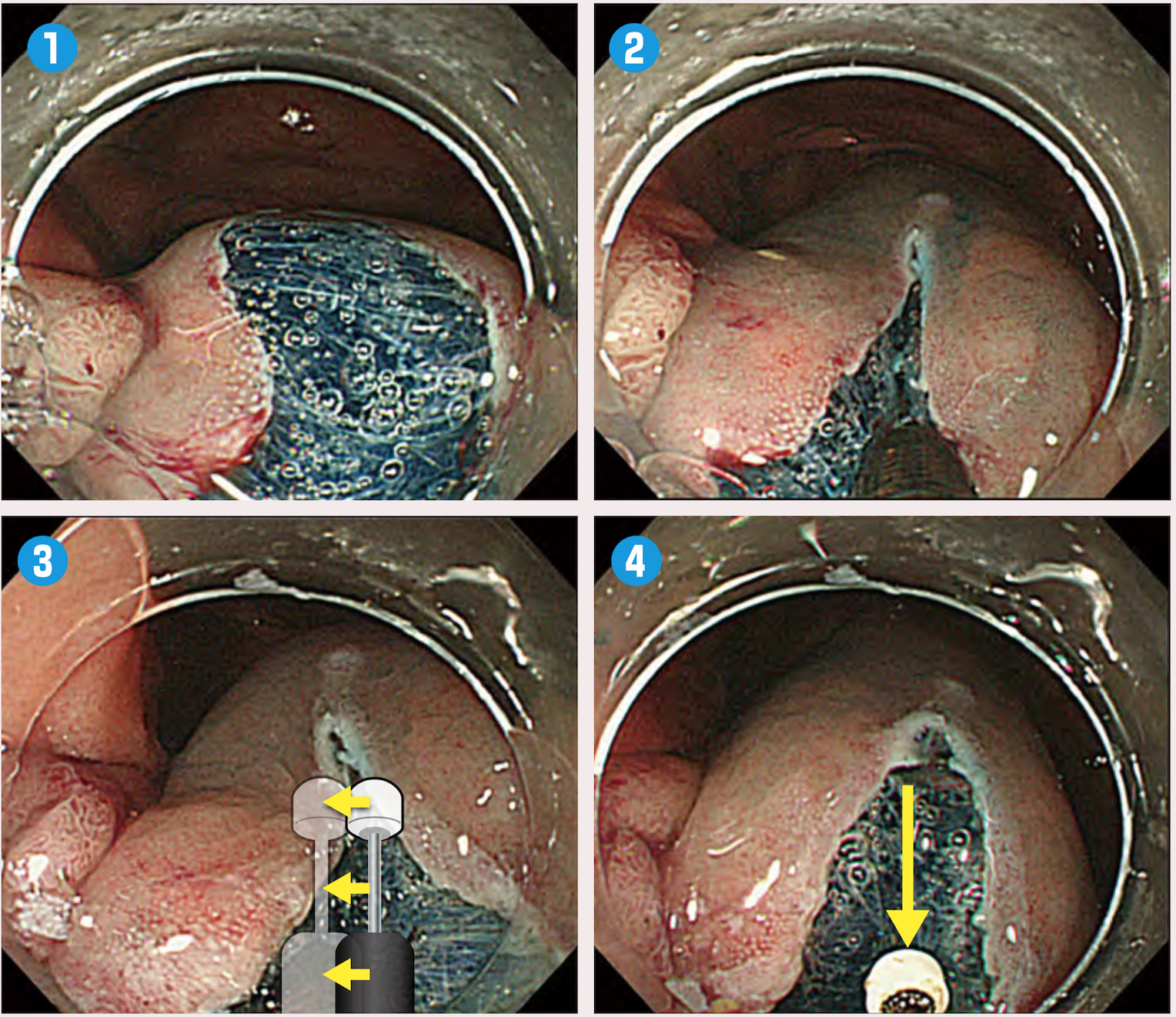

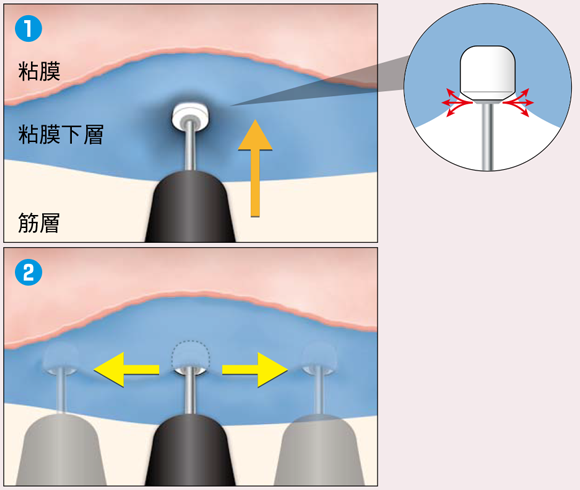

ITknife nanoは絶縁チップ裏に小さな円盤型電極がついていますから、ナイフ全体を手前に引くことで円盤型電極とロングブレードで構成される範囲の組織を切る「引っかけ切り」のような操作が可能となる特性も持っています(図1)。ITknife nanoを用いて切開・剥離をする際には基本的にナイフを横方向へ動かす操作が必要となりますが、どうしても横方向にナイフを動かせない場合には、円盤型電極とロングブレードを活用しナイフを手前に引いてくることで縦方向の組織剥離も可能です。

あえて切れにくくなっているITknife nano™

ITknife2を使っていた人の中には、胃のESDと同じ環境下でITknife nanoを使った場合、「切れにくい」と感じる人がいるかもしれませんが、ITknife nanoは切れにくくなるように工夫されていることを理解して欲しいと思います。無理に切ろうとするのではなく、ITknife nanoなりの独自の操作方法を学ぶ必要があります。

大腸ESDにおけるITknife nano™の操作方法のコツ

絶縁チップでスコープ操作を安定化

安全な大腸ESDの施行には、内視鏡操作の安定性が大きく左右します。大腸は腸管が動くため、スコープを安定させ、狙うポイントにスコープを固定できるかが重要になってきます。腸が動く理由としては、スコープを押し入れたことによって起こる腸の回転、心拍動、および呼吸動揺があります。そのため、大腸ESDはスコープの動きを把握しながらESDの進め方を決めていく必要があります。特に鎮静下では患者さんは吸気が深くなり、より大きな呼吸動揺が起こることがあります。先端系ナイフでは、場所によっては腸の動きに対してスコープの先端が浮いている状態で切開・剥離を行うこともありますので、患者さんを起こして息止めさせたり、腸の中でスコープを反転させて腸管壁に当てることによってスコープ先端を固定させることが必要です。

一方でITknife nanoは、先端が絶縁されているため絶縁チップを組織に押し当てることによりスコープを固定することができ、呼吸動揺による腸管の揺れを軽減できる場合があります。スコープが腸と同調して動いているからだと思いますが、スコープを反転せずとも内視鏡の画面は揺れませんので、先端系ナイフで切っているときよりも視野が良好となり、安全に大腸ESDを施行できるようになります。

粘膜下層へアプローチするためには

次に切開について話をします。大腸粘膜は柔らかいために、ロングブレードでテンションを掛けても粘膜が蛇腹状となり、全周切開が上手くいきません。そのためにロングブレードを切開部の粘膜に軽く押し当てて、その上でテンションを掛けて切開を行う必要があります(図2)。特に、剥離時の粘膜下層へのアプローチを考慮すると、粘膜筋板までしっかりと切開を行うことが大切です。ただし、円盤型電極のスパークによる筋層損傷を防ぐために、ナイフを若干立たせ気味にして切開を行うことがコツです。

少しずつ切り進める感じで

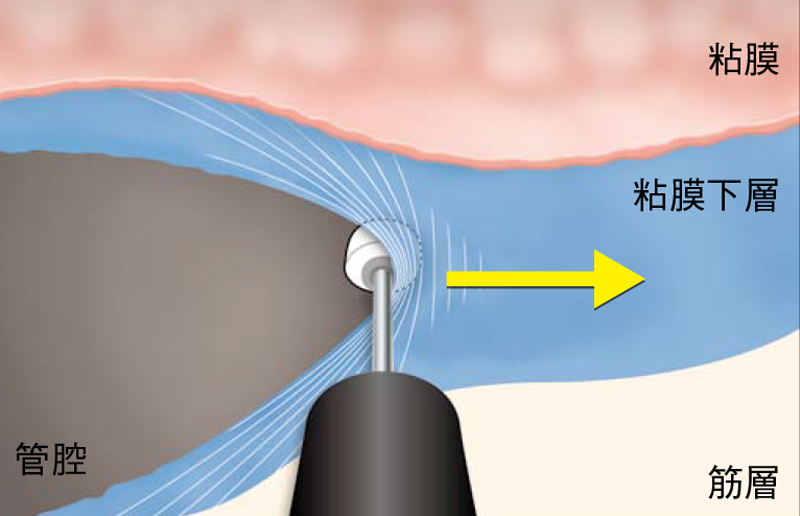

剥離は次のとおりです。胃のESDの剥離時における基本手技は、ITknifeのロングブレードを筋層の直上にて滑らせることです。しかし大腸は粘膜が薄いために、粘膜下層の中層を狙って切り進めます(図3)。また粘膜が柔らかくもあるために、胃と同じようにロングブレードにて引っかけて剥離を行うと、筋層を巻き込んでしまう可能性があります。筋層の巻き込みを防ぐためにも、先端系ナイフのように目の前の組織が少しずつ剥離されたことを確認してから、次の剥離へ進めていくという手順で剥離を行っています。胃のESDと全く同じ方法で剥離をすることは、ITknife nanoとはいえ危険です。

止血をするためには

さらにITknife nanoの良さとして、止血効果が非常に高いこともあると思います。先端系ナイフはナイフ長が短いために、血管が完全に凝固する前に切れてしまうことがあります(かすり切り)。その点ITknife nanoでは、ナイフ長が長いため「かすり切り」が起こりにくく出血するケースが減りました。当然ながら注意すべきことはあります。ナイフを押し当てすぎるとサイドスパークにより容易に穿孔してしまいます。よって絶縁チップの裏側を当て、ナイフを手前に倒しながら、円盤型電極のスパークで凝固止血することが大切です。

総じてITknife nanoは止血効果が高いため、止血鉗子の使用頻度も少なくなり、全体的に剥離速度の向上につながっています。

状況に応じたデバイス選択を

ITナイフ系はデバイス操作に若干のコツを要するものの、一度その特性をつかむことができれば他のデバイスにはない有用性があると思います。特にITknife nanoは、彫刻刀のように切りたい箇所だけを細かく切れるデバイスです。ITknife2のようにナイフ面積が大きなデバイスは、インピーダンスが低く、他のデバイスより電流設定を高くしないと組織が切れません。また電流設定が高いと、意図しないスパークにより筋層に電流が流れてしまう可能性が高くなります。しかしITknife nanoは、ITknife2のような大きなナイフ面積がありませんので、彫刻刀のような細やかな操作が可能で、大腸ESDで非常に役立っています。

胃と大腸のESDは共通部分もたくさんありますが、一度胃のESDを忘れて、大腸ESDでのITknife nanoの独特の使い方を習得した方がよいでしょう。このことがより安全に大腸ESDを施行可能とする近道だと思います。ただ、アプローチが難しく、粘膜筋板まで十分に切開することができないと判断した場合等では先端系ナイフを使うことをお勧めします。最終的に病変を安全かつ確実に切除することが目的ですので、種々のデバイスを使い分けることが必要でしょう。

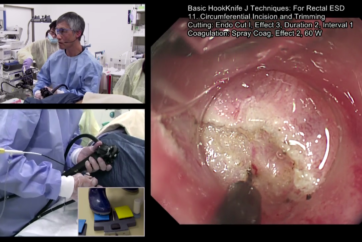

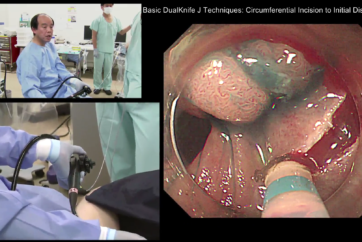

電気メス設定値

| 電気メス本体 | 処置(内容) | 設定値 |

|---|---|---|

| VIO300D | 粘膜(全周)切開 | エンドカットQモード イフェクト3 デュレーション2 インターバル2 |

| 粘膜下層剥離 | ソフトコアグ イフェクト3 30-40W |

※初心者の先生は30Wから始めることをお奨めします。

- Content Type