後藤修

先生2002年三重大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院および関連病院での内科研修ののち、2006年東京大学大学院医学系研究科内科学専攻(消化器内科学)・第108研究室(旧第一内科第8研究室)に所属。2010年に学位取得、2011年より慶應義塾大学医学部腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門に勤務。期間中6か月間オランダ・アムステルダムのAcademic Medical Center(AMC)に留学した。2018年より日本医科大学消化器内科学に移籍、2022年より現職。

組み合わせスコープと適切な縫合方向

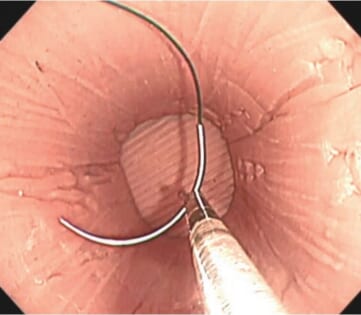

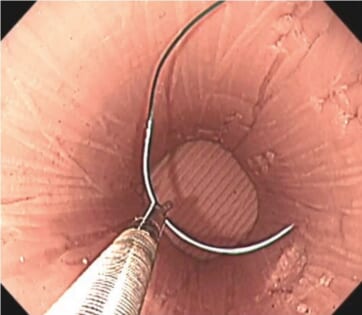

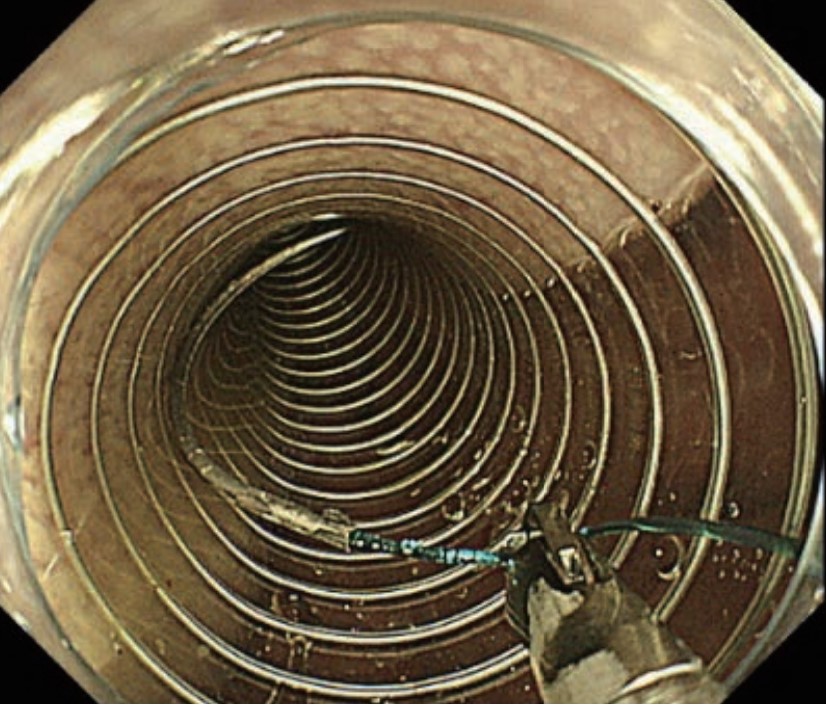

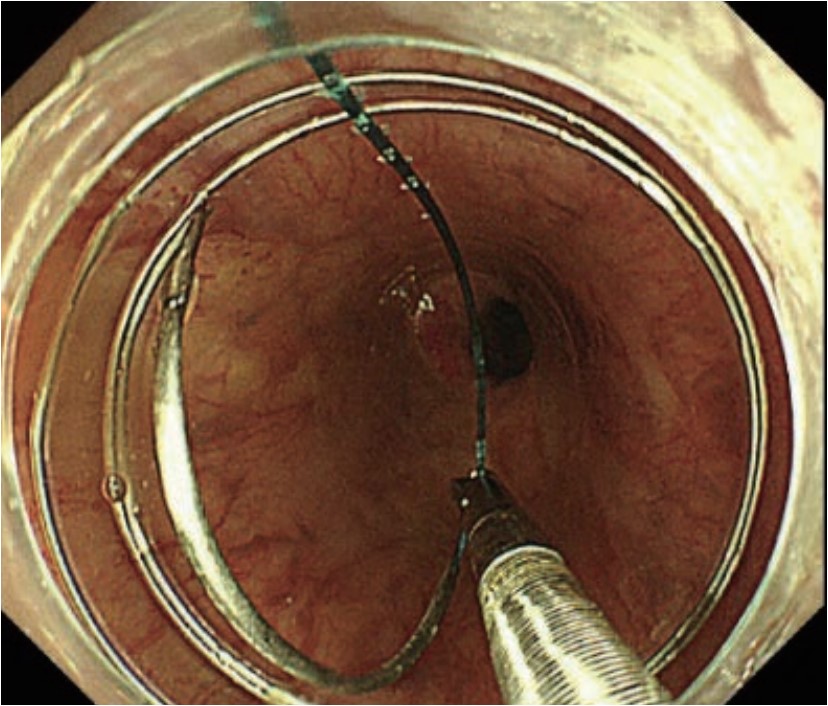

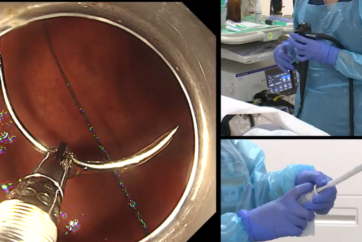

内視鏡的手縫い縫合法(Endoscopic Hand Suturing)では、使用する内視鏡の鉗子口の位置によって、手技を行いやすい縫合の向きが変わります。鉗子口の位置が5時方向の場合は右から左に(写真1)鉗子口の位置が7-8時の場合は左から右に穿刺を行います。(写真2)基本操作編では主に、鉗子口が5時方向の内視鏡を用いた場合の手技を解説しますが、鉗子口の位置が7-8時の内視鏡を用いた場合も、縫合の方向が違うだけで縫合手技の基本的な考え方は変わりません。左から右に縫合する場合については、10~11Pの『連続縫合実施のイメージ』や、本冊子に掲載されているQRコードから閲覧可能な『手技解説動画』をご参照ください。

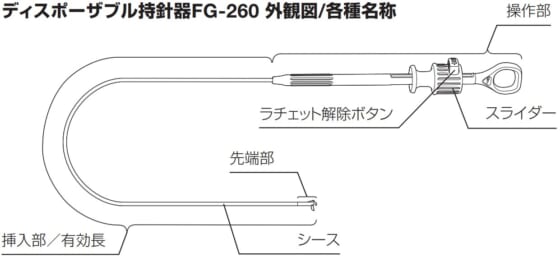

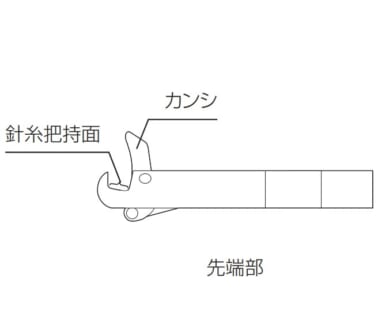

持針器製品外観図

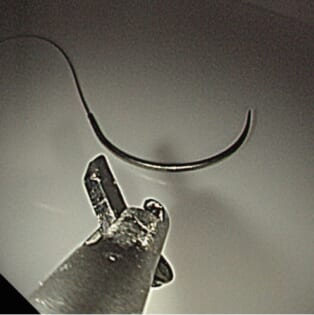

持針器は主に介助者(助手)が操作します。操作部のスライダーを握ることで先端部のカンシが針糸把持面に向かって下ります。操 作部にはラチェット機能が備わっており、スライダーを握りこむことで徐々に把持力を高めることができます。また、対象を把持し た状態を保持することができます。把持部を開く際はラチェット解除ボタンを押して、スライダーを前に押し出すことでカンシを挙 上させます。回転追従性が高く、操作部を回転させることで先端部の角度を任意に変えることが可能です。

事前準備

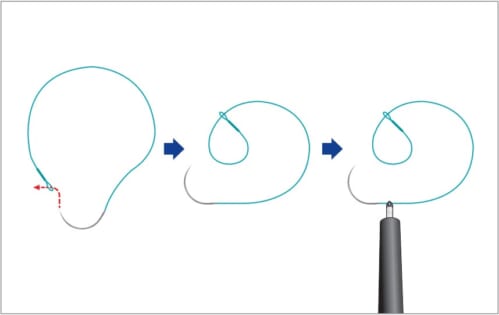

縫合糸の端部処理

縫合糸には糸を組織に留置するためのループが尾部に作られています。1針縫合したのち、このループに針を通して糸を組織に留 置しますが、管腔内でこの小さなループに針を通すのに難渋することもしばしばです。体外であらかじめループに針を通し、大きめ のループを作成しておくと、管腔内での糸の留置が容易になります。

管腔内挿入

縫合針を管腔内に挿入する際には以下のいずれかの方法を行います。

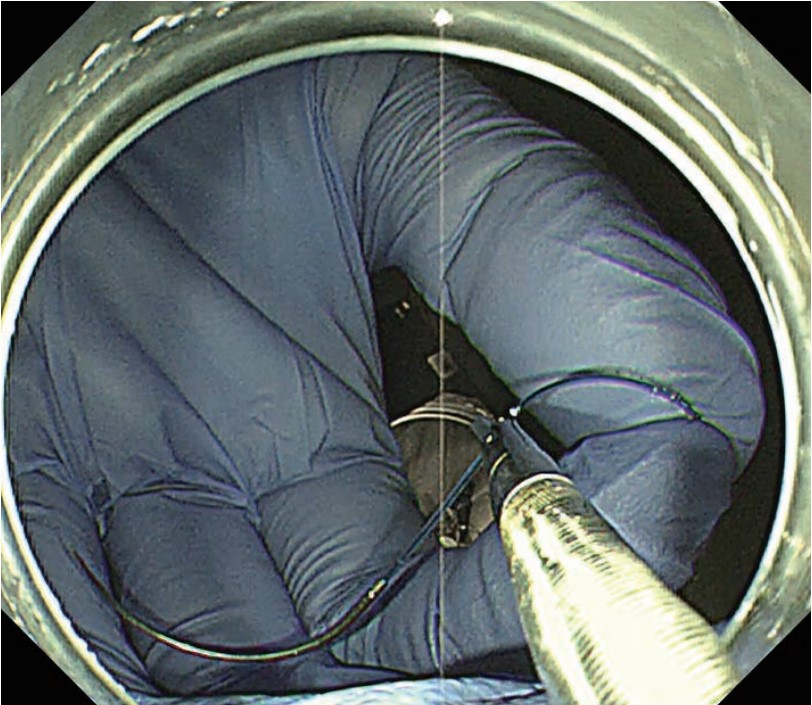

オーバーチューブ法

オーバーチューブを通して縫合針を管腔内に挿入します。(針糸は胃の症例では主に26mmのVLOCL0604、大腸など管腔が狭い症例などでは17mmのVLOC0804を使用)

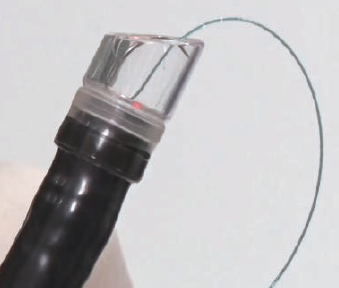

体外で内視鏡先端から持針器をわずかに出し、針尾部から5-10mmの糸の部分を把持します。針の部分を直接把持すると、管腔内への挿入時に周囲臓器を損傷するリスクが高くなります。また、針から遠いところで糸を把持すると、挿入の際に縫合針がスコープと管腔との間に入り込むことで針先が確認できなくなるうえ、スコープが針を圧迫することで組織への誤穿刺やスコープ損傷をきたす可能性があります。針に近い糸の部分を把持することで針の先端方向に直接力が働かなくなり、針の誤刺入が防げ ます。

針全体が視認できる位置まで持針器先端を突出させた状態で、適宜送気を行って管腔内のスペースを確保しつつ、持針器の先端が管腔の中心になるようにアングル操作を行いながらスコープを静かに進めます