日本医科大学付属病院 後藤 修 先生

上部

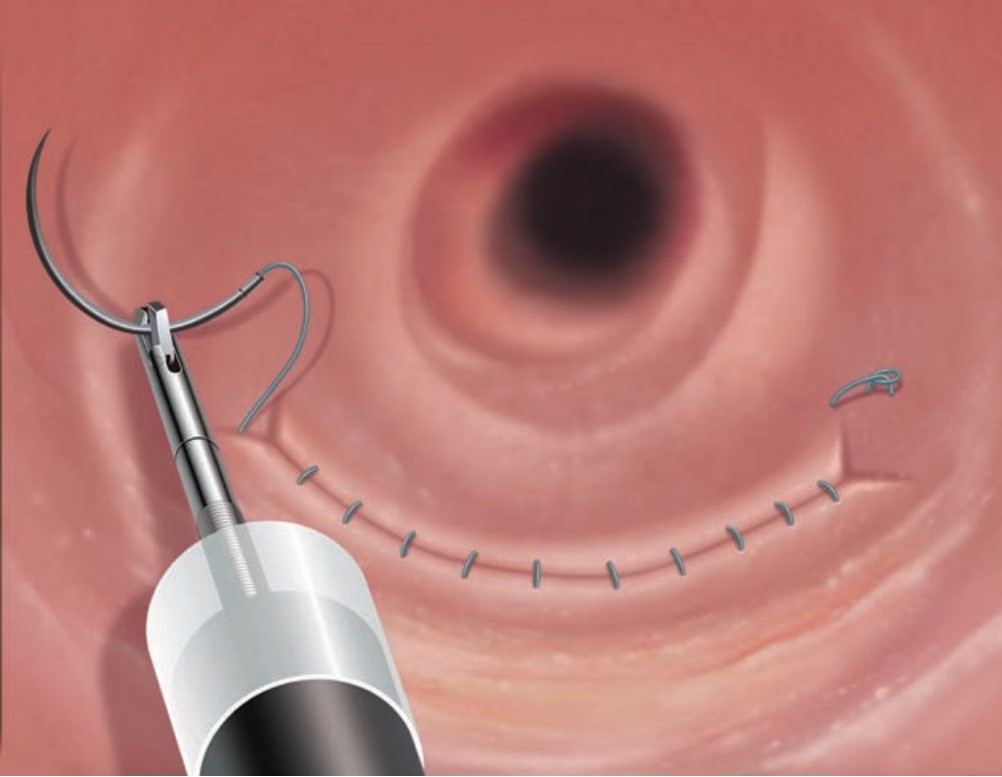

縫合の実際

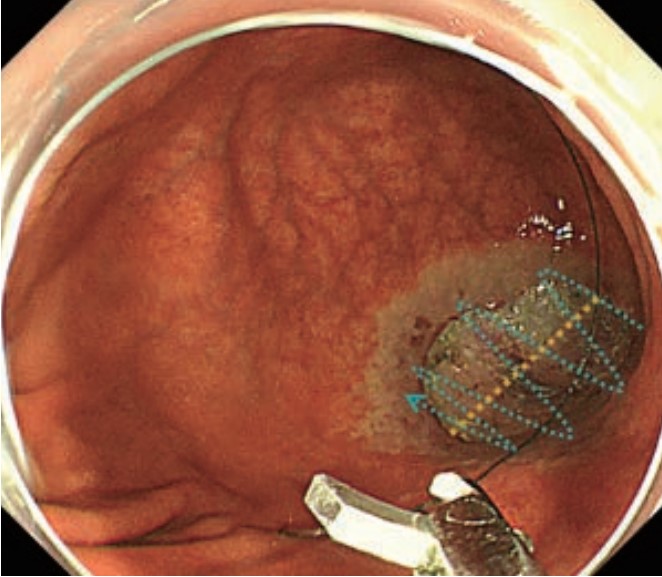

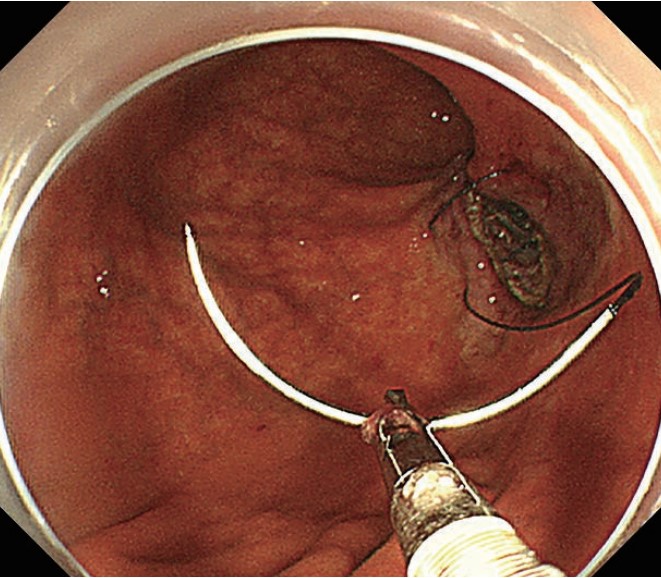

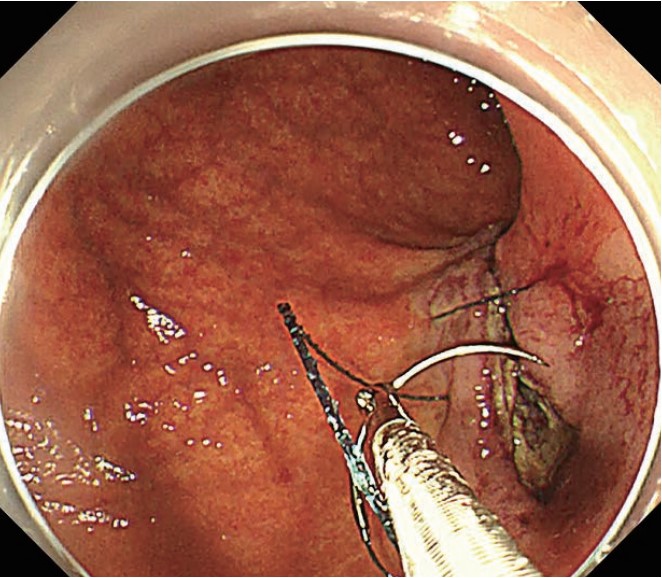

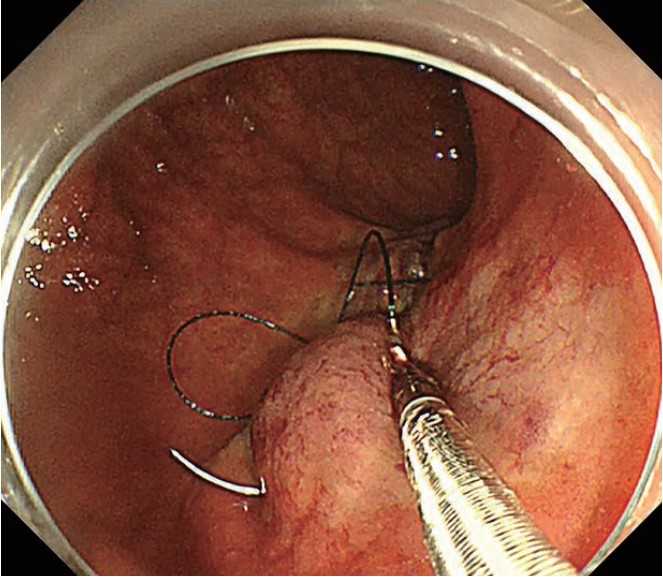

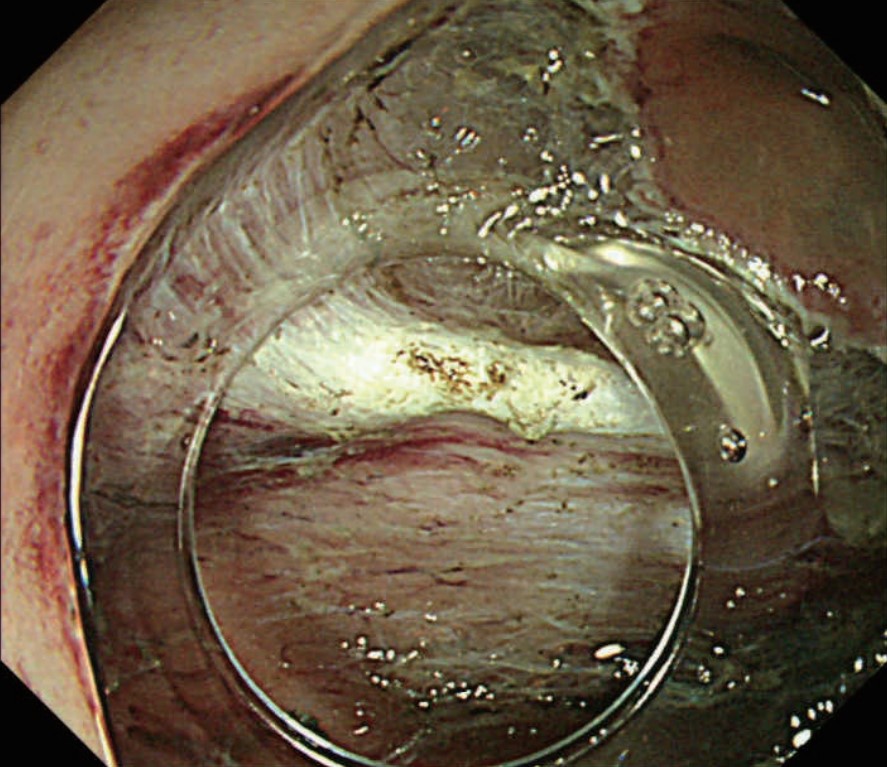

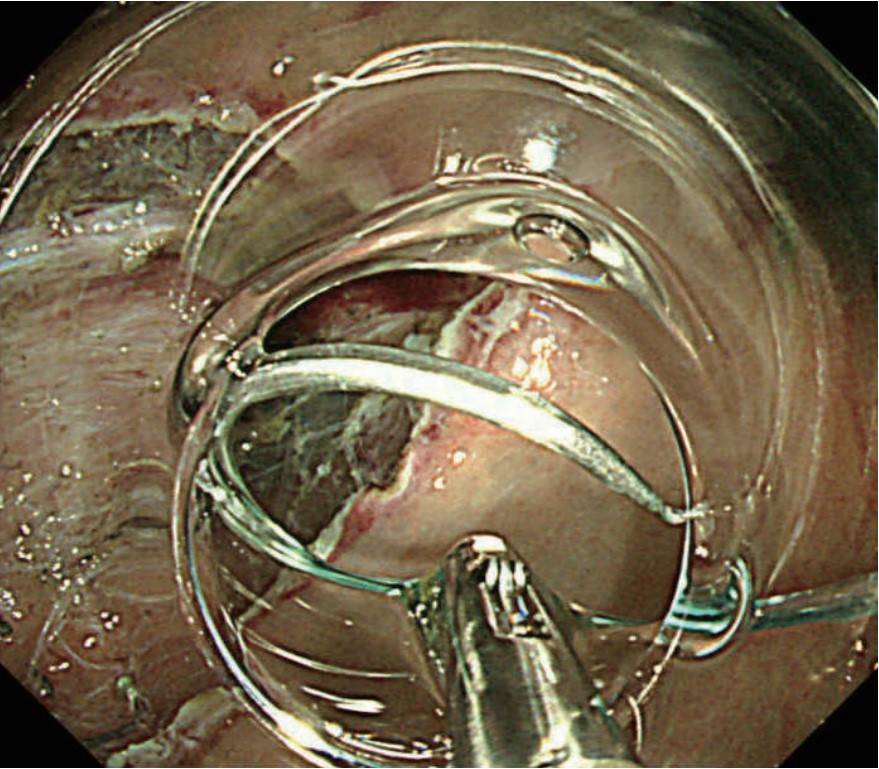

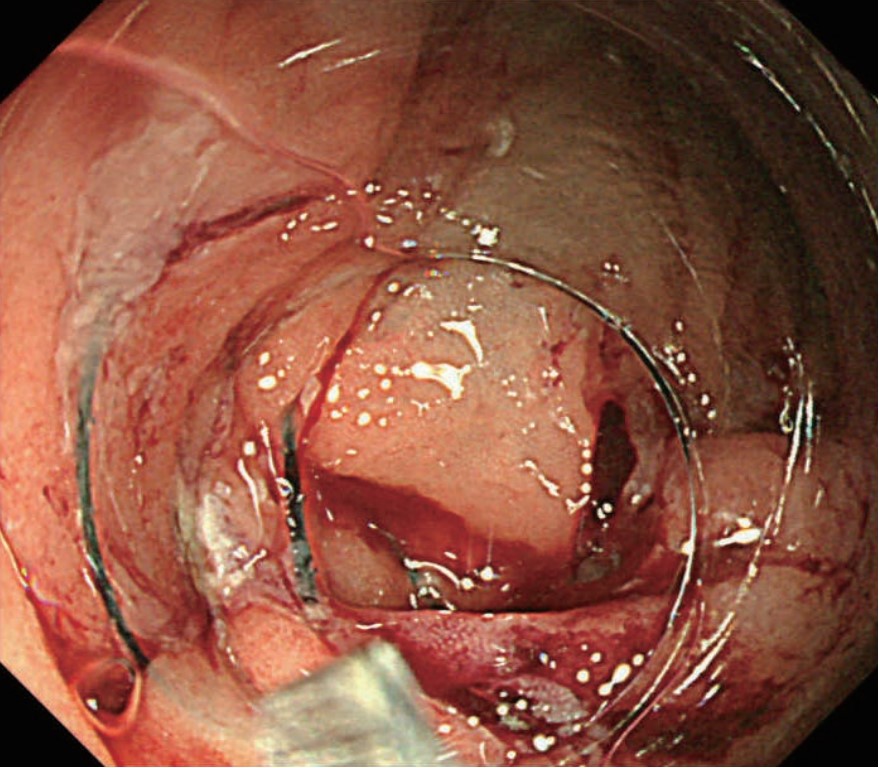

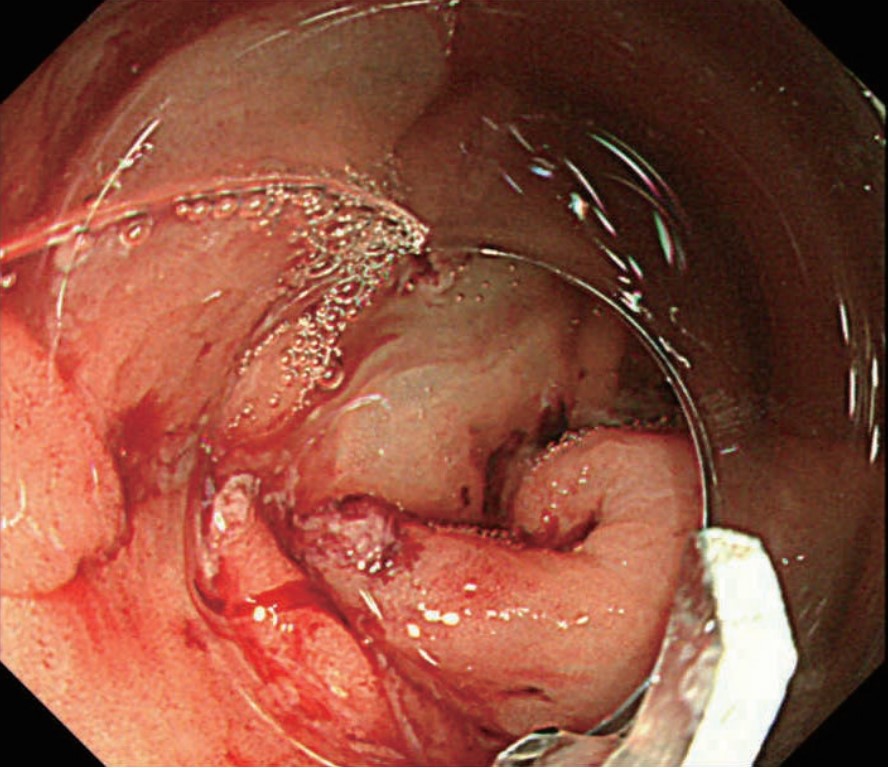

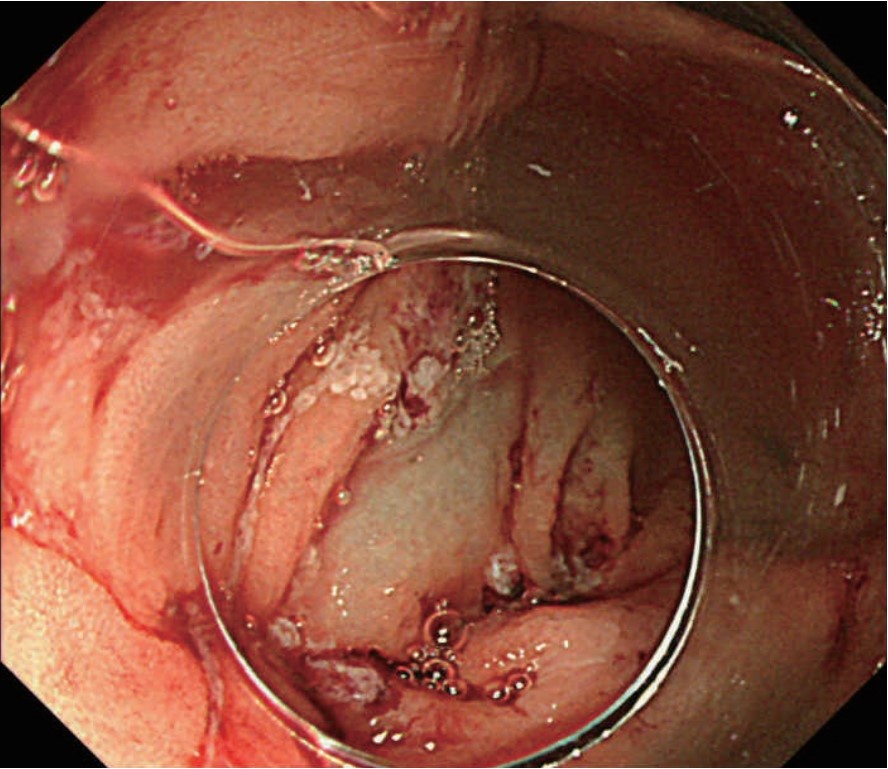

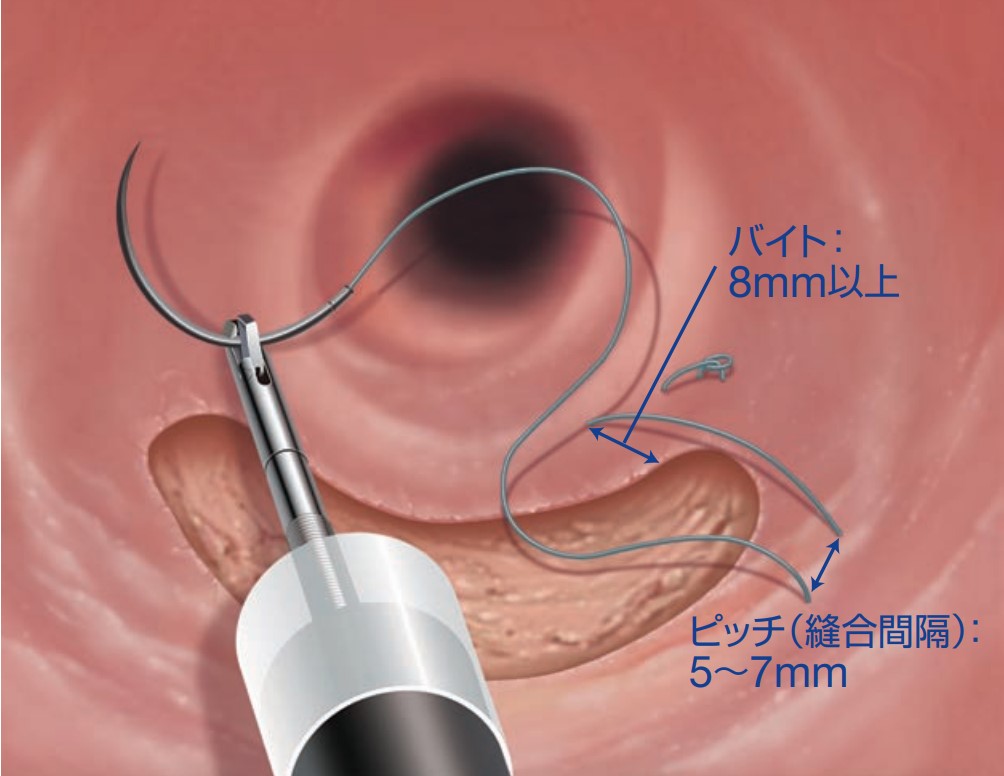

バイト(粘膜辺縁から穿刺部までの距離)を8mm以上確保するように、粘膜辺縁外側に先 端を刺入、筋層表層を滑らせるように進め、粘膜辺縁の筋層表層から導出します。その後 対側粘膜辺縁の筋層表層に刺入し、粘膜辺縁より8mm以上外側から導出します。縫合糸 を固定したのち、5-7mm程度のピッチ(縫合間隔)で連続縫合を行います。(図1)その後縫 合糸を把持して引き抜き、組織を寄せていきます。一針ごとに糸を手繰ってもかまいませ んが、縫合直後の部位をきつく締めこむと粘膜辺縁が内反し、次の縫合時に針先を適切な 深さで導出・穿刺しにくくなりますので、1針前までの部位をしっかり締めこむようにします。(写真1~8)

部位による特徴

胃体部、特に大弯や後壁は順方向で縫合部を画面下部に位置させやすく、手技が最も容易であると考えられます。一方、前壁や小 弯は反転方向での処置を要する場合があるため、縫合開始位置や針の刺入方向をあらかじめ慎重に決める必要があります。前庭 部は縫合するにつれ管腔が狭くなり、針の取り回しに難渋することがあるため注意が必要です。胃角部や穹窿部はスコープを適切 な角度に位置させにくい点で難易度が高いといえます。噴門部と幽門部は手技的に しいうえ狭窄のリスクがあることから、積極 的な縫合は避けたほうが無難でしょう。

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 斎藤 豊 先生

1992年群馬大学医学部医学科卒業。1996年同内科系大学院修了。その後2001年まで 国立がん研究センター中央病院でレジデント・シニアレジデントとして5年間研鑽、2001年 ~三井記念病院で2年間勤務。その後2003年より国立がん研究センター中央病院内視鏡科 で消化管内視鏡診療・研究に従事。2012年から内視鏡科科長、内視鏡センター長。2017年 より東京医科大学消化器肝臓内科兼任教授併任

下部

縫合方向

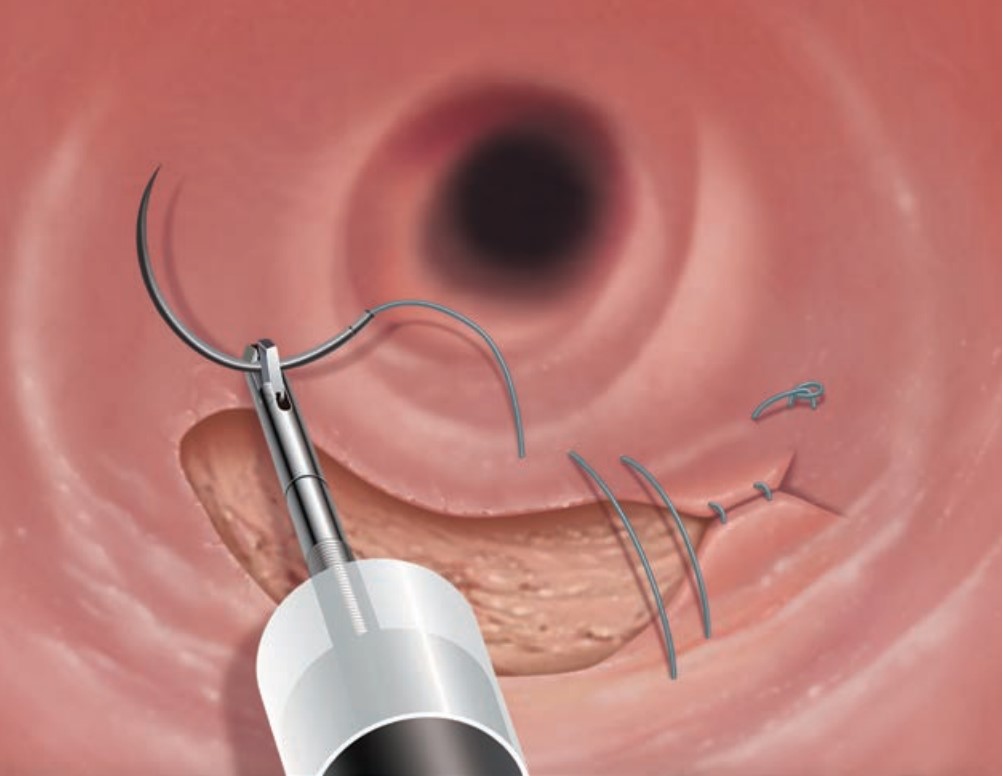

管腔内スペースが狭い大腸の場合、胃のように縫合線が長軸方向になる縫合を行うと狭窄をきたす可能性があります。したがっ て、縫合線が短軸方向になるように、管腔の前後方向に組織を寄せるように縫合を行います(図2)。

(図2)大腸EHSのシェーマ

すなわち、口側と肛門側の組織に交互に針を通し、糸が縫合部を縦方向にまたぐように縫っていきます。

ピッチ/バイト/深さ/縫縮具合など

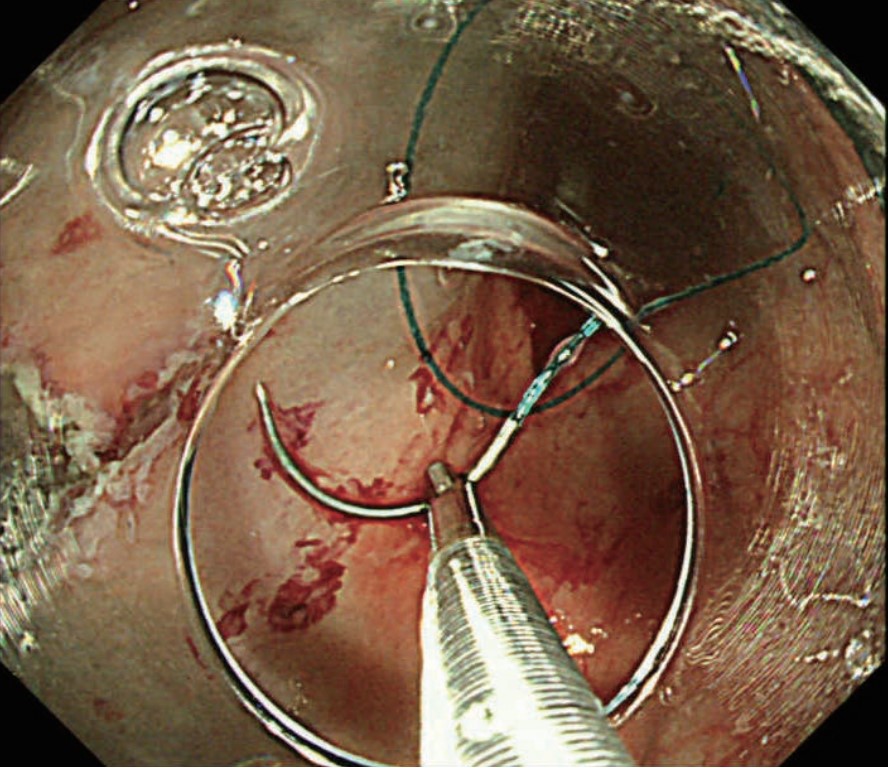

大腸では筋層が胃と比較して薄いため必ず、潰瘍底周囲の健常粘膜に局注を行い針が管腔外に貫通しないよう注意します。バイト(粘膜辺縁から穿刺部までの距離)を8mm以上確保するように、潰瘍口側粘膜辺縁外側に先端を刺入、筋層直上を滑らせるよう に進め、粘膜辺縁の筋層直上から刺出します。 の後潰瘍肛門側の粘膜辺縁の筋層直上に刺入し、筋層直上を滑らせるように進め、粘膜辺縁より8mm以上外側から刺出します。ここで糸を手繰って糸の遊びを無くします。

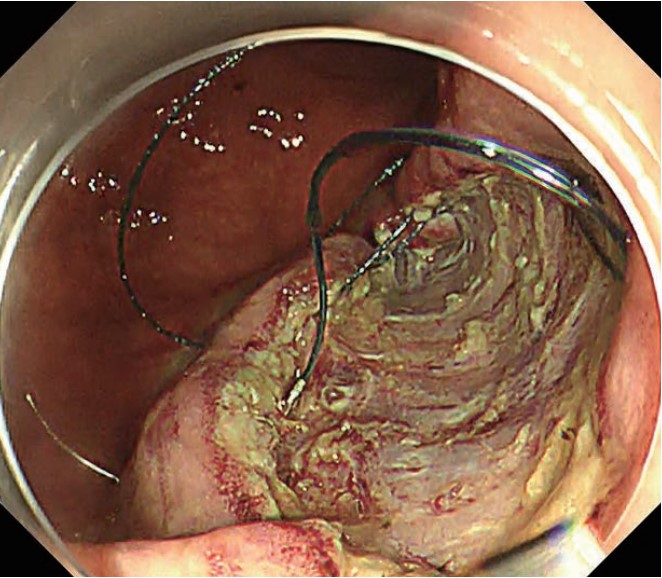

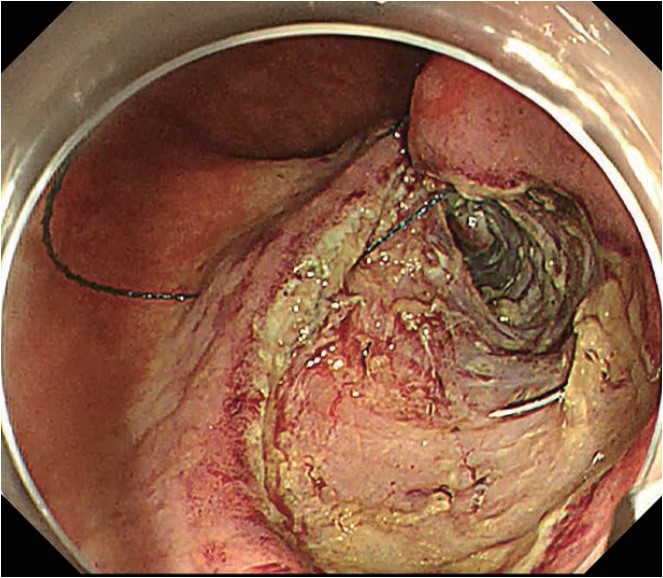

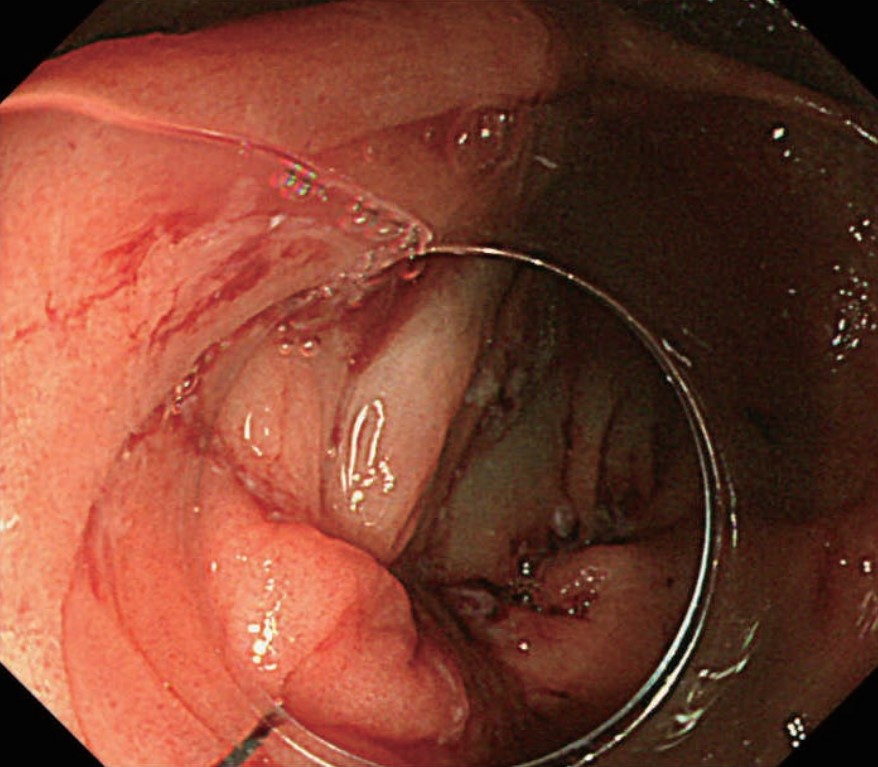

縫合糸を固定したのち、5-7mm程度のピッチ(縫合間隔)で先ほどと同様に口側→肛門側へと連続縫合を行います。(図2) その都度、縫合糸を把持して引き抜き、組織を寄せていきます。縫合直後の部位をきつく締めこむと粘膜辺縁が内反し、次の縫合 時に針先を適切な深さで穿刺しにくくなりますので、1針前までの部位をしっかり締めこむようにします。

その他部位別の戦略/コツなど

盲腸など深部結腸で手技を行う際は、ディスポーザブルスライディングチューブを用いてESDから、縫合まで行うことで、デバイス の出し入れが容易となります。なお、当院では、大腸ESDをSTフードショートタイプ(FUJIFILM社製:DH-28GR)で行っているた め、ディスポーザブルスライディングチューブと併用する際は、そのまま使用しています。

下部直腸で肛門縁に近接している場合は、肛門側から縫合を施行する必要があります。肛門側を最後に残すと、縫合がかなり困難 となるからです。また本手技はスコープの反転を用いて行うことも可能です。

図の説明

( A )盲腸ESD後

( B )針をディスポーザブルスライディングチューブを通して挿入。ESD後潰瘍まで運搬する。

( C )潰瘍の右端から縫縮を開始。奥側から刺入する。

( D ) 3針目を奥真ん中あたりに刺入する。

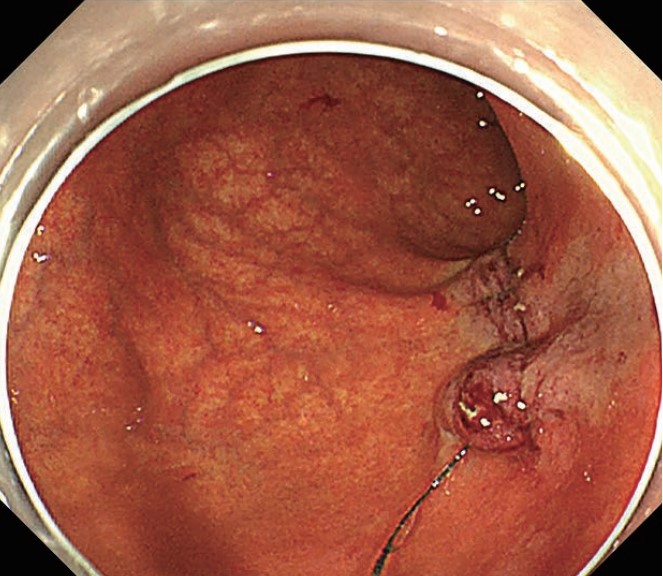

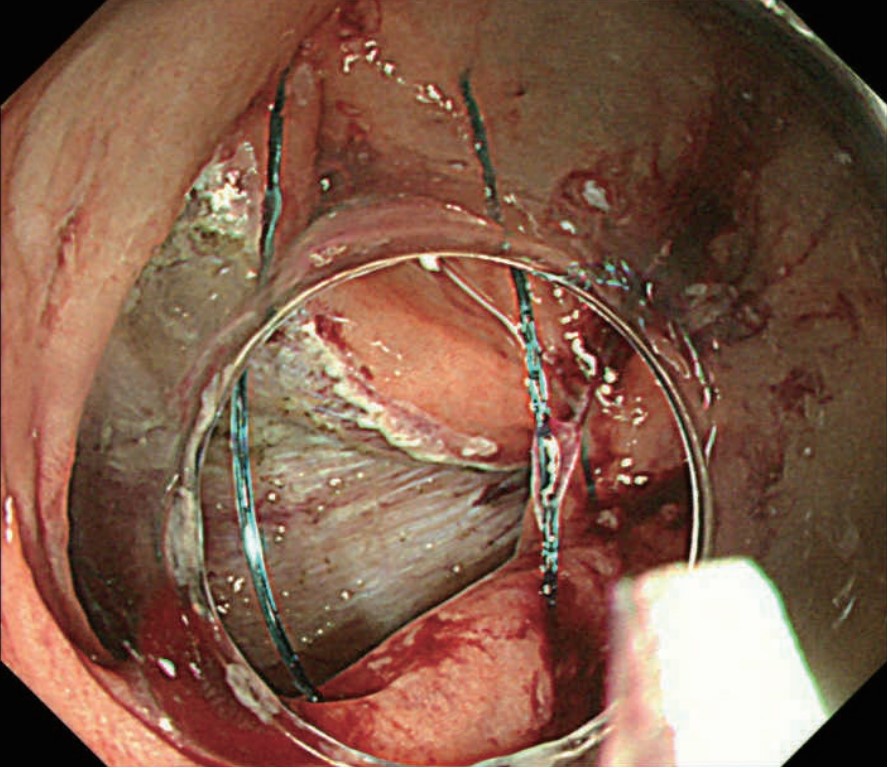

( E )糸を手繰り寄せ、完全に縫縮されている。

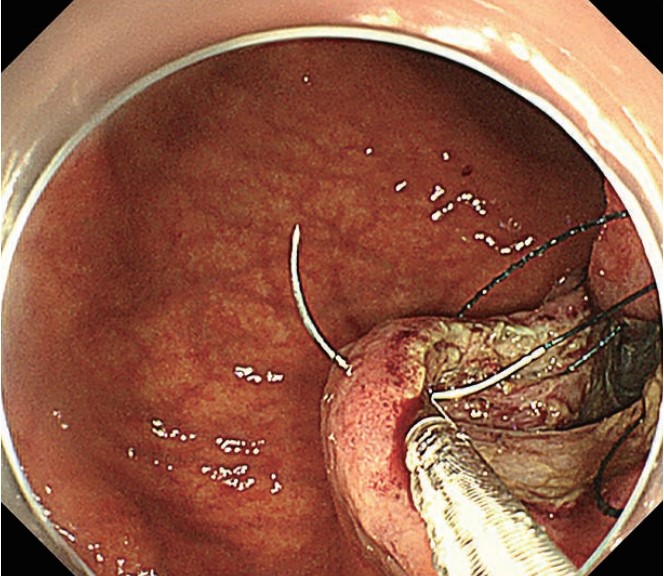

( F )余った糸を鋏鉗子で切除

(G, H) 5cm大の盲腸底部の潰瘍が完全に縫縮されている。

.jpg)

.jpg)

.jpg)