連続縫合

縫合対象が適切な位置になるよう視野を確保する

基本的にはスコープ視野の遠位側から近位側へ向けて連続縫合を行います。したがって、順方向で操作する場合は肛門側から、 反転操作で行う場合は口側から縫合を開始します。縫合は対象となる組織が視野の6時方向に位置している場合に最も容易にな ります。刺入位置ができるだけ視野の下部方向に位置するようにスコープを操作します。運針の際には針の進行方向へのスコー プ先端の追従動作が必要となりますので、スコープ先端が運針の分だけ動かせるような位置取りをするのがコツです。縫合前に 素振りを行ってスコープの動きをチェックしておくのも有効です。

針糸とスコープは適切な距離を保って運針する

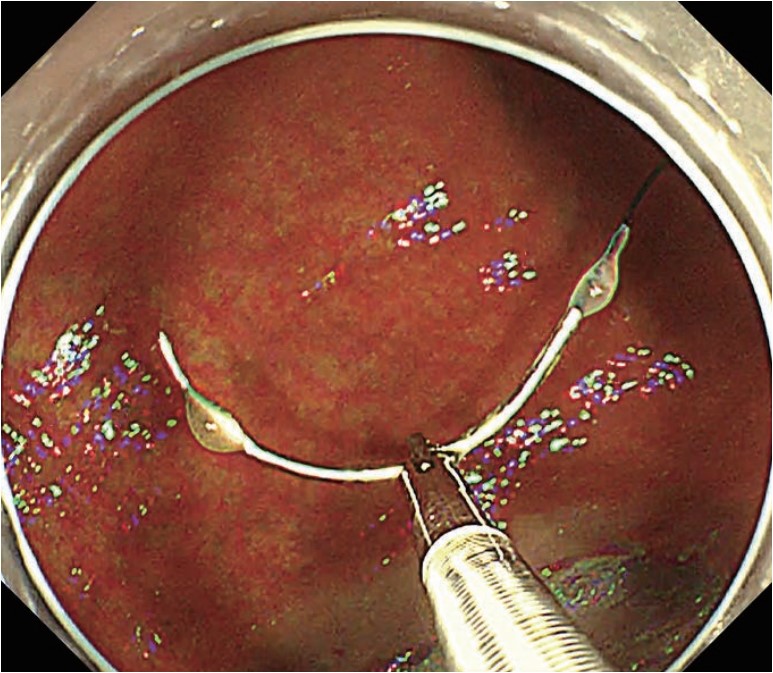

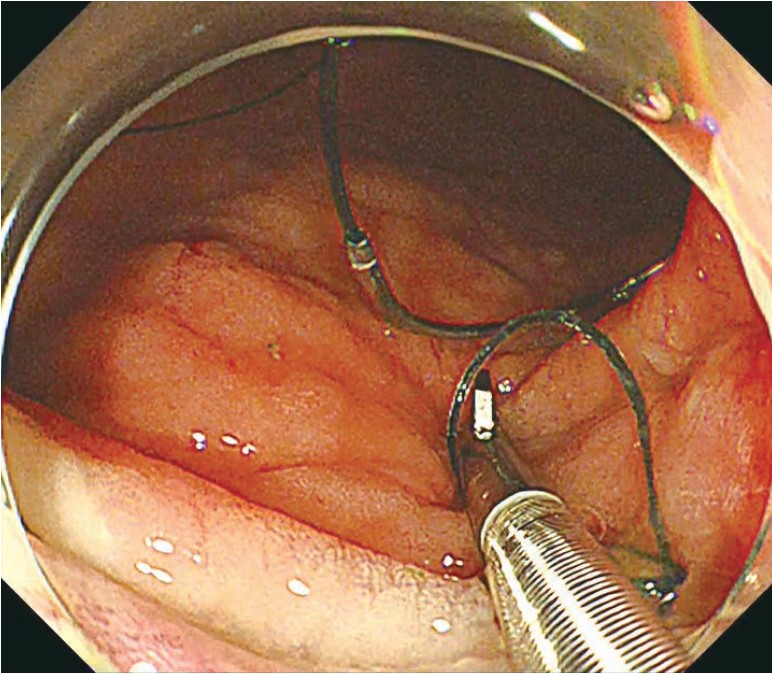

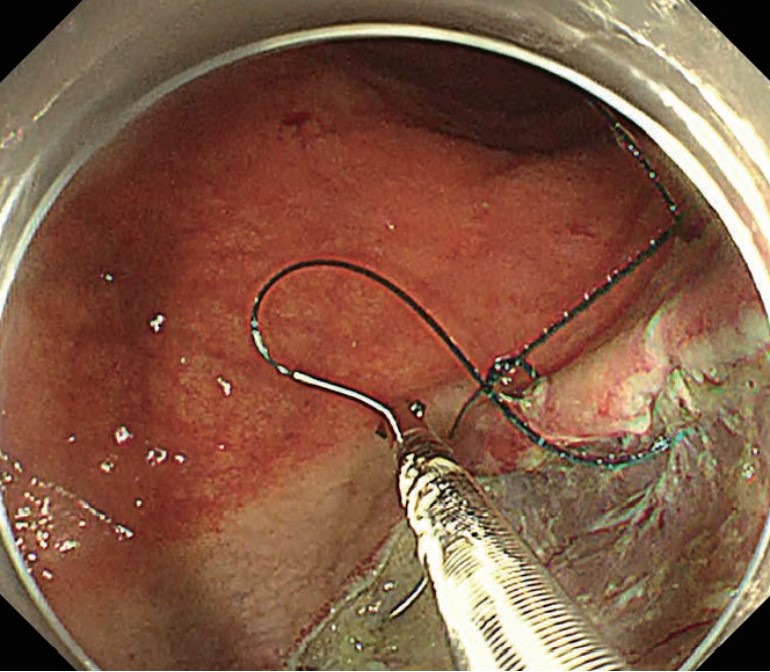

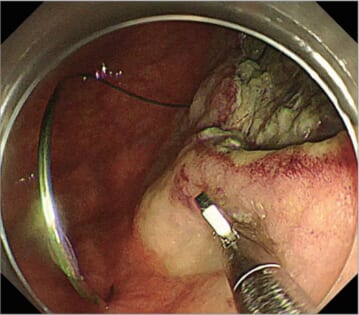

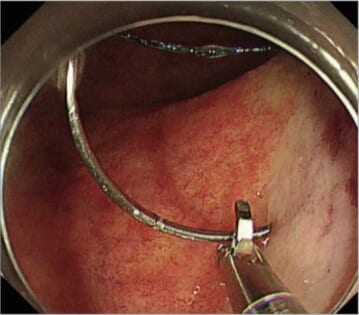

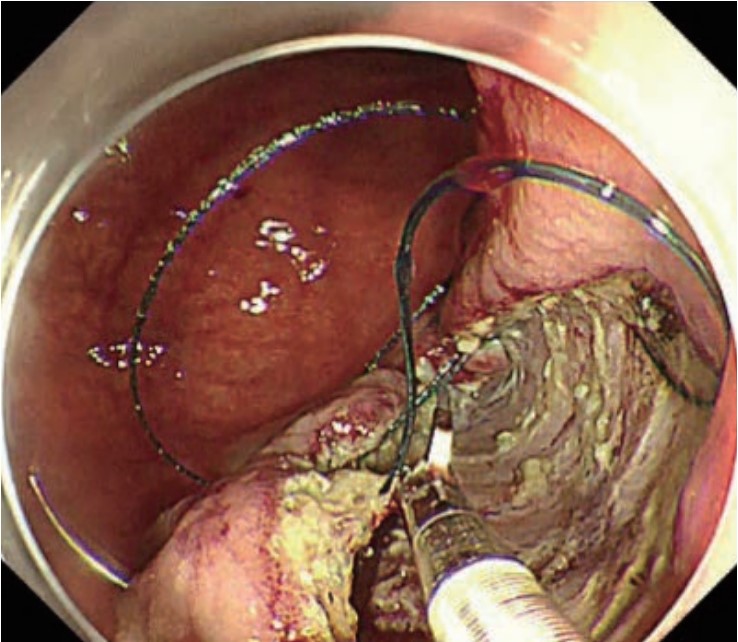

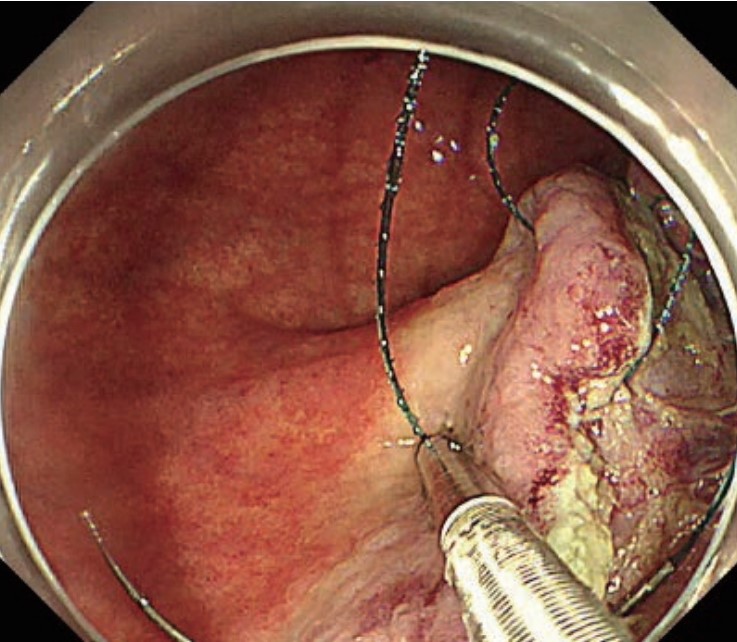

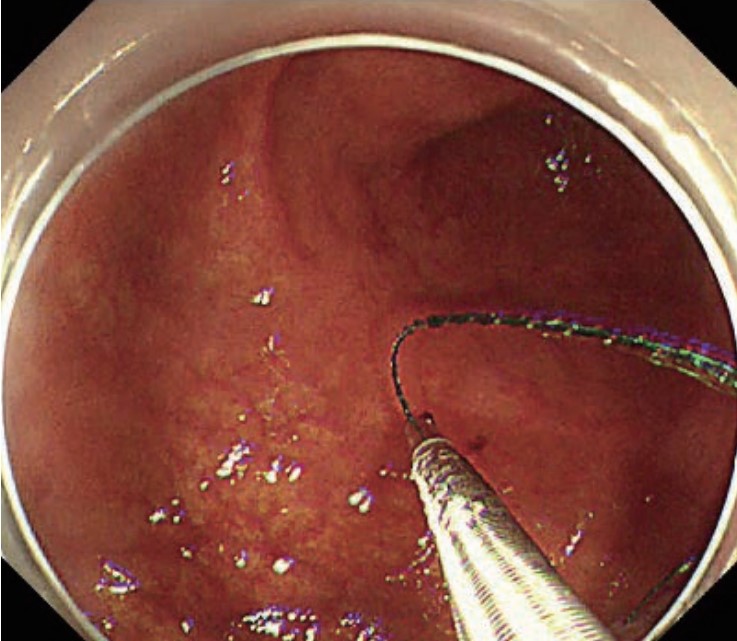

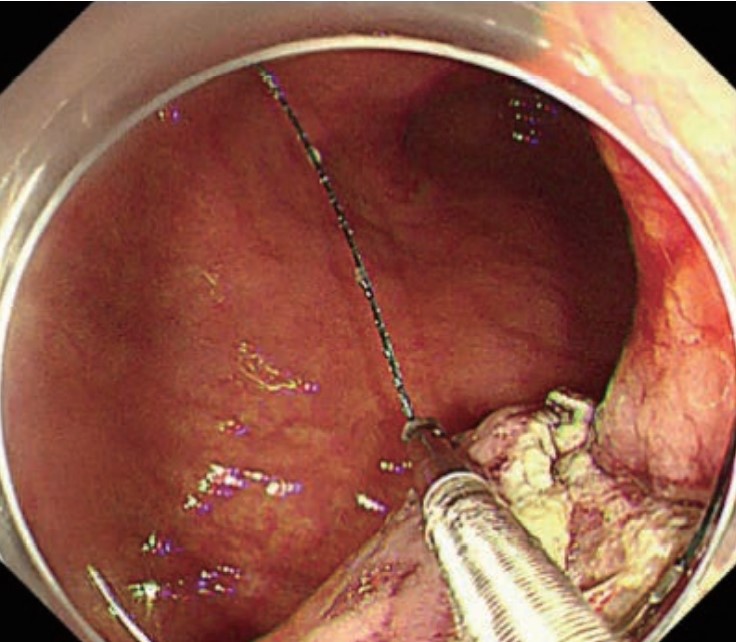

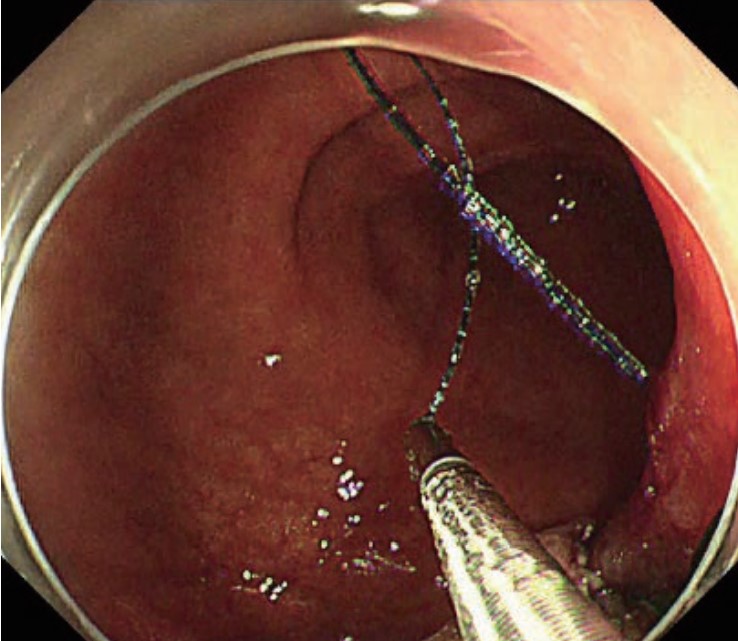

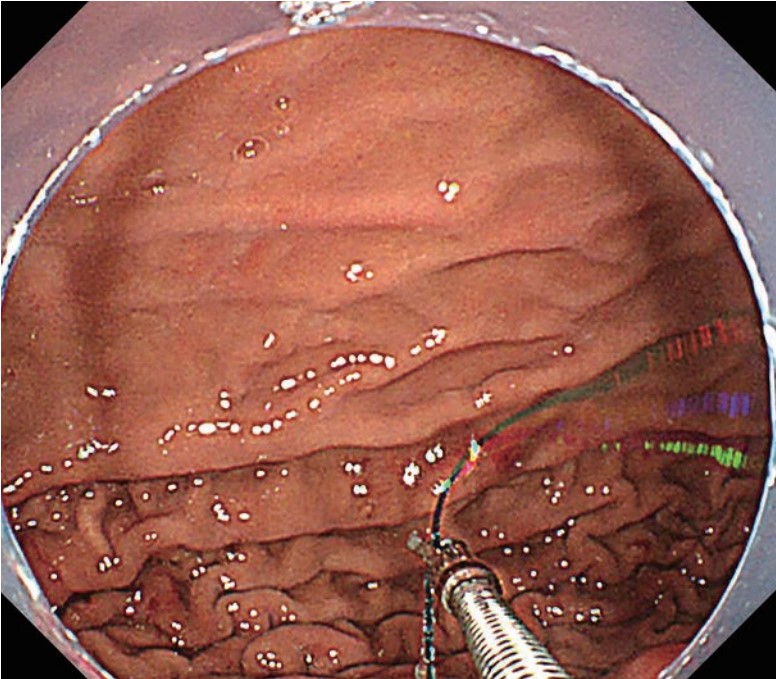

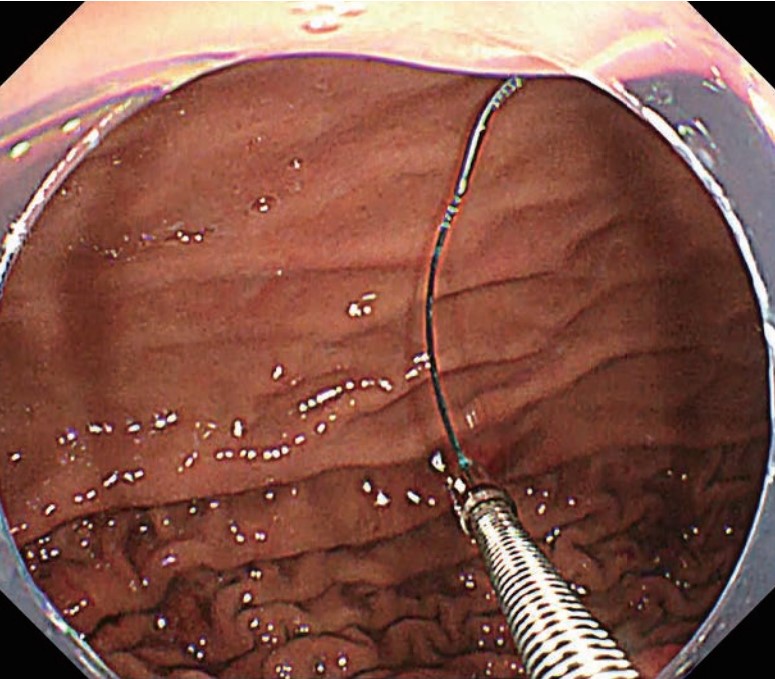

運針の際、針がスコープに近すぎると針先が見えなくなり、安全な穿刺ができません。逆に遠すぎても適切な位置への刺入が難し くなるうえ、持針器がしなってしまい針先への力が伝わりにくくなります。運針の際は、針糸とスコープの適切な距離を保つことが 重要です(写真1~4)。

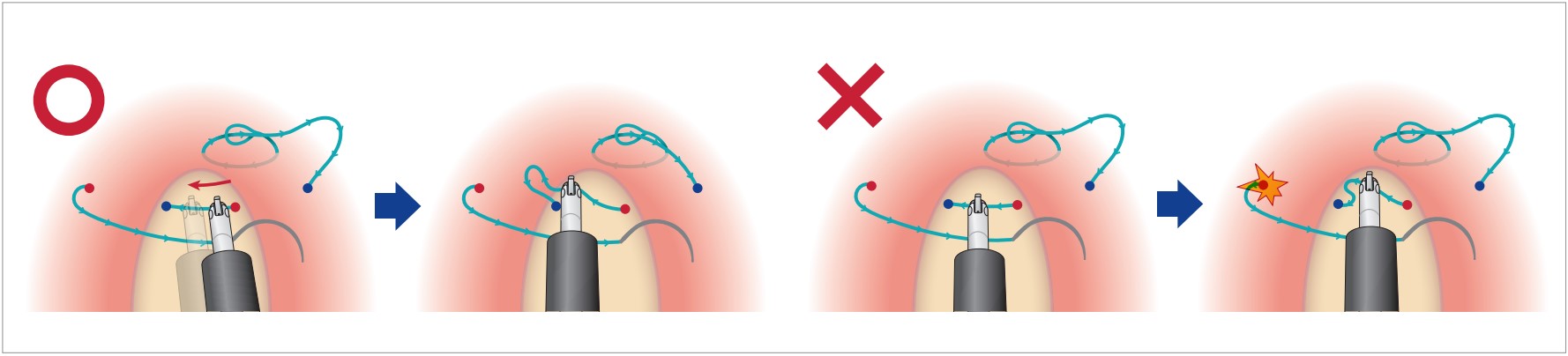

初回穿刺後の針糸尾部に作成したループの固定

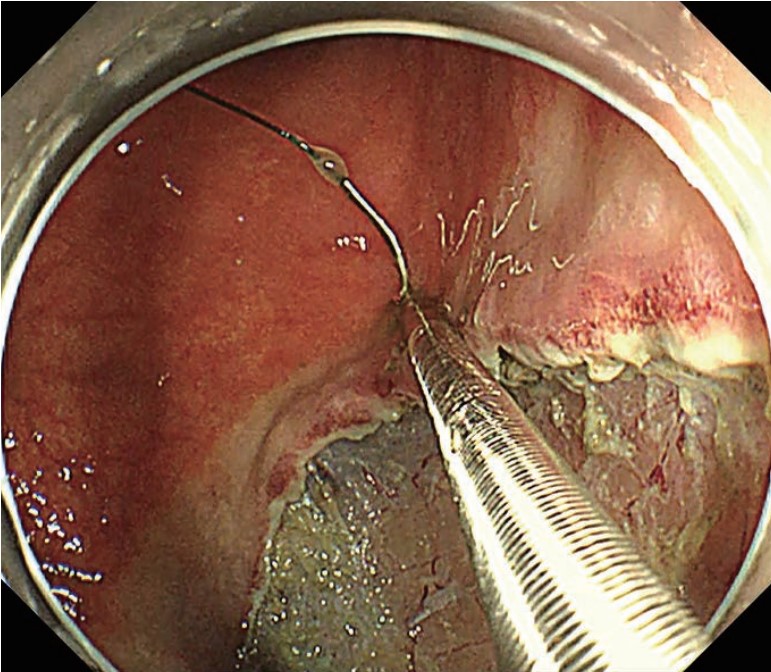

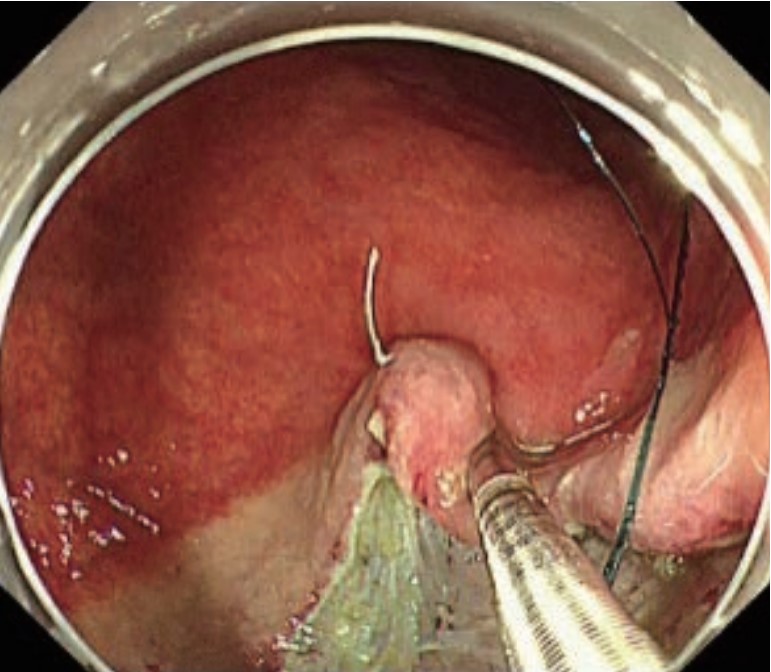

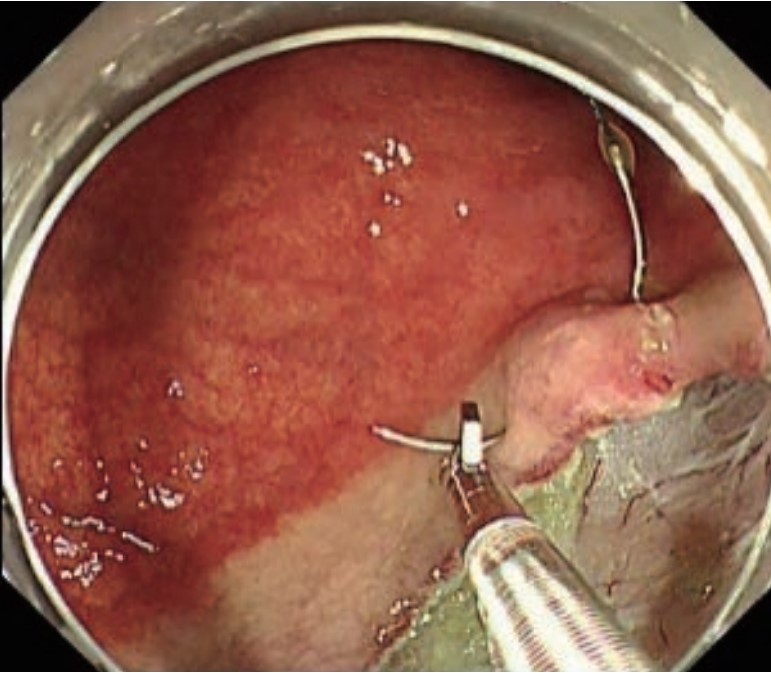

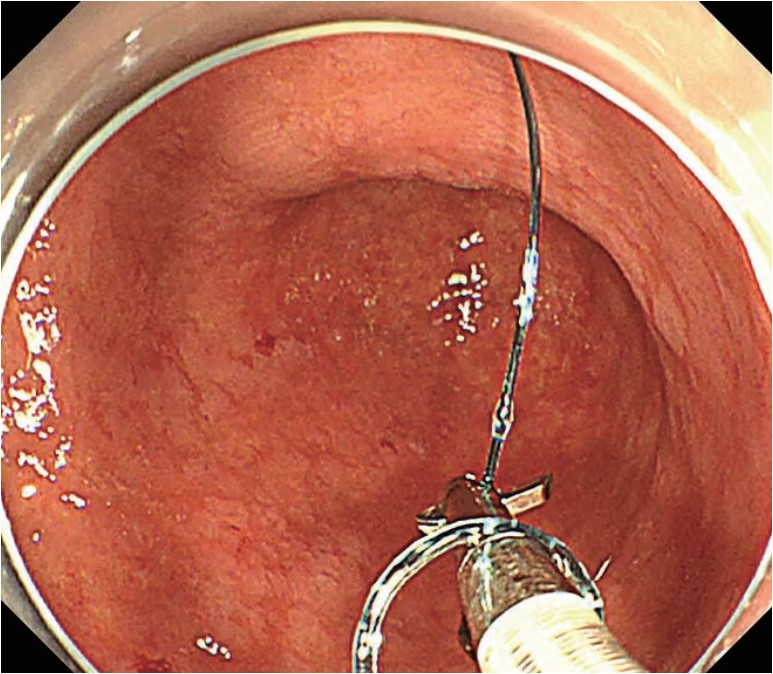

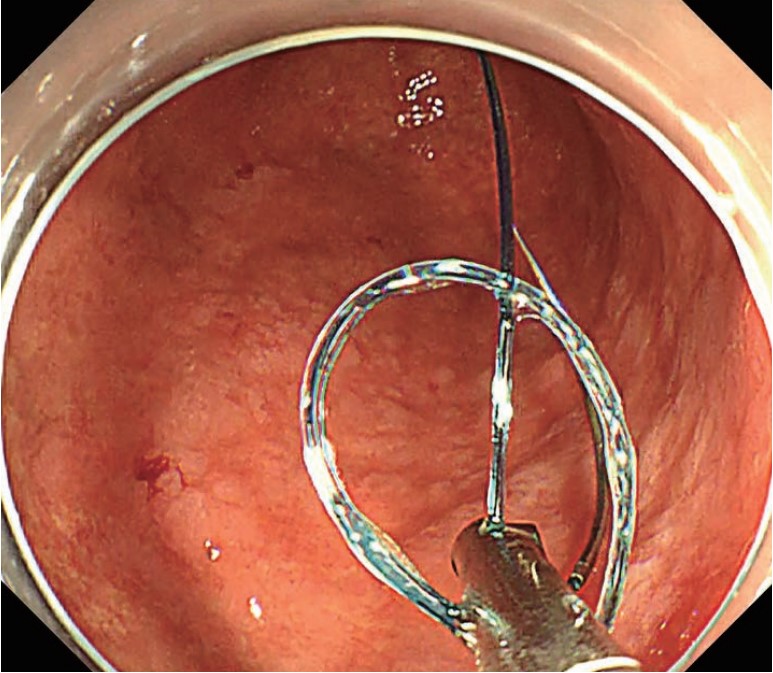

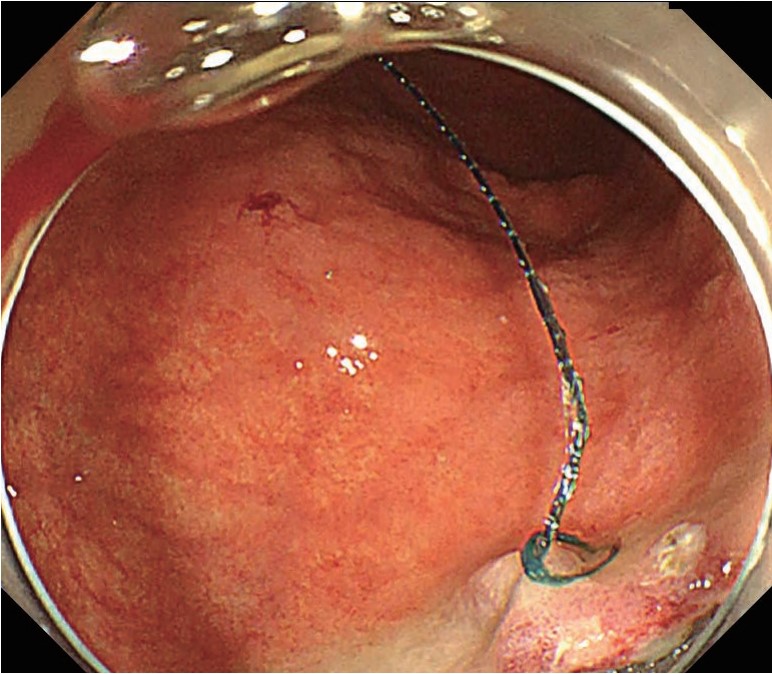

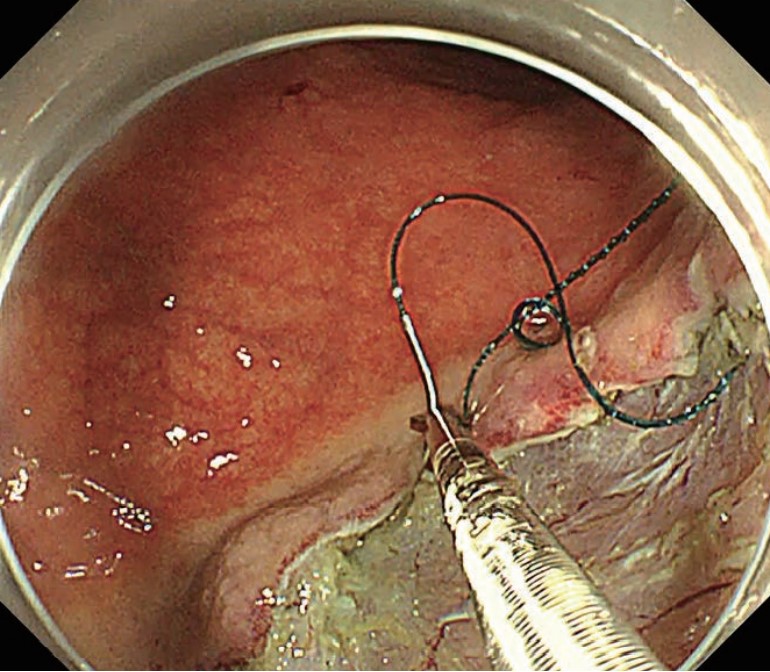

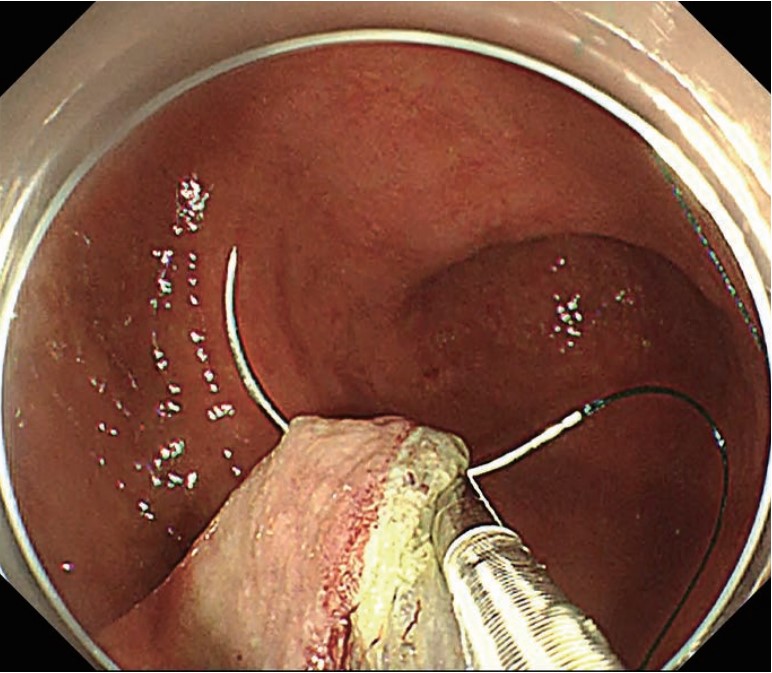

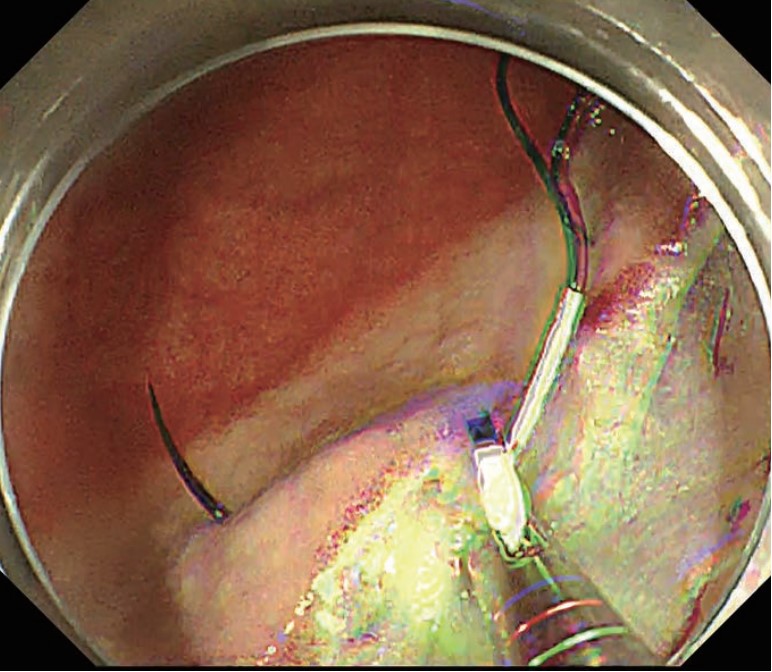

初回穿刺ののち、糸尾部に作成したループが刺入部に十分近接するまで糸を手繰りつつ、針をループの遠位側に置きます。(写真1) その後ループに持針器を通しながら針近傍の糸部を把持し、(写真2)持針器を引いて針全体をループ内にくぐらせます。(写真3) 針が完全にループを通過したことを確認し、糸を手繰りながらループがほぼなくなるまでしっかりと結紮し、糸を固定します。(写真4) 針糸はCovidien社製のV-lockを用い、胃の症例では主に26mmのVLOCL0604を、大腸など管腔が狭い症例などでは17mmの VLOC0804の針糸を用います。

スコープと持針器の協調操作

スコープと持針器の協調操作によって針を刺出入させていきます。術者が針先を適切な角度になるよう介助者に指示したのち、ス コープの進退およびアングル操作で狙った刺入点から組織を穿刺します。(写真1)介助者に適切な速度で持針器を回転操作するよう 指示をし、針先の向きが筋層に対して平行になったら、スコープの左右アングルを操作して組織内で針を進めます。(写真2)十分な穿 刺距離がとれたら、介助者にさらに持針器の回転操作を指示しながら、スコープのアングルおよびトルク操作を行い、組織から針糸の 先端を出します。(写真3)針が十分に組織を貫いたことを確認してから静かに鉗子を開いて針を離します。(写真4)その際、カンシを 針の尾側に倒すように持針器を回転させると、針糸から持針器が外しやすくなります。その後、針先端部を再把持して針を抜きます。

基本動作は同じ

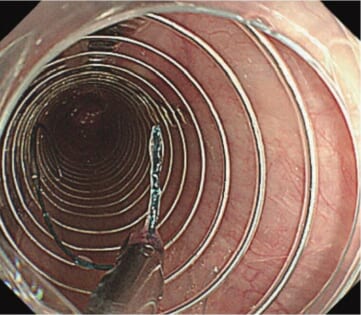

大腸においても、運針の基本動作は胃の場合と同様です。針を適切な位置で把持し、スコープと持針器の協調動作で刺出入させ ていきます。大腸でEHS(Endoscopic Hand Suturing)を行う場合は、胃に比べて管腔内が狭く、粘膜も薄いため17mmの小さ い針を使用します。

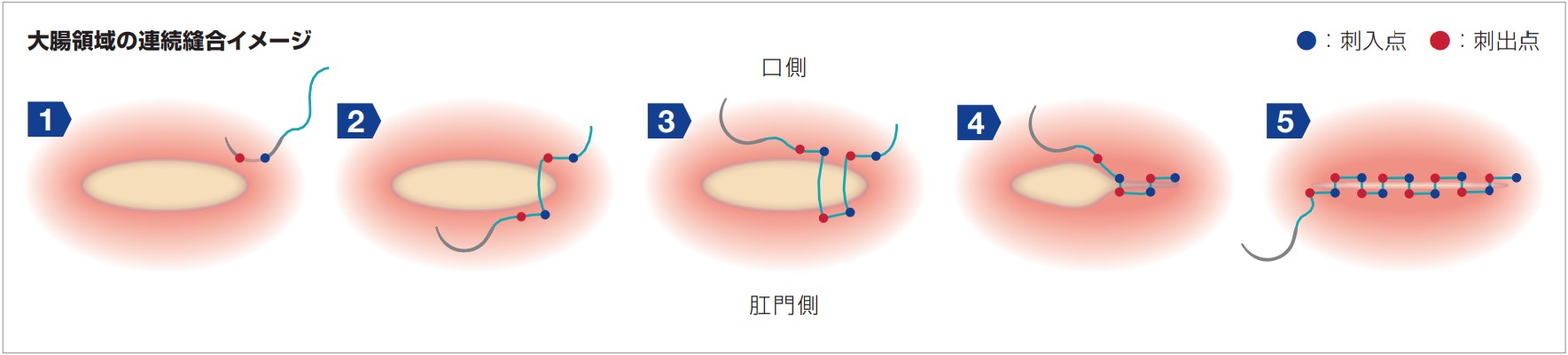

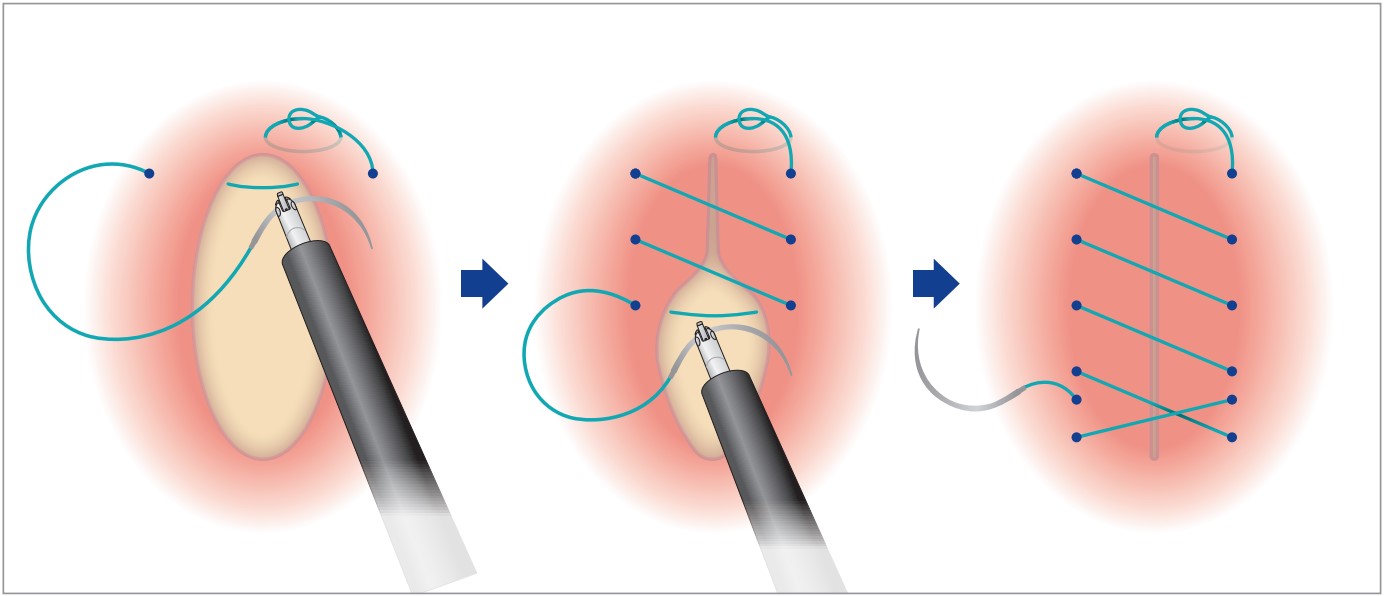

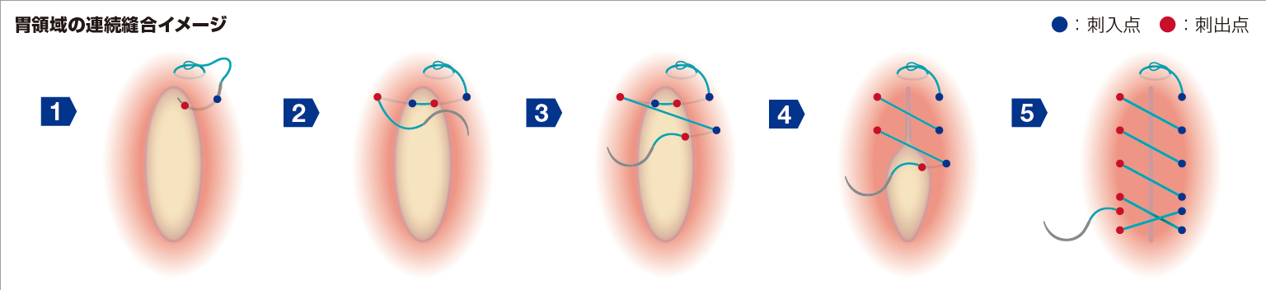

縫合線が短軸方向になるように、管腔の長軸方向に順に糸をかける

管腔内スペースが狭い大腸の場合、胃のように縫合線が長軸方向になる縫合を行うと狭窄をきたす可能性があります。したがっ て、縫合線が短軸方向になるように、管腔に向かって前後方向に組織を寄せるように縫合を行います。すなわち、口側と肛門側の 組織に交互に針を通し、糸が縫合部を縦方向にまたぐように縫っていきます。

結紮

針を抜いた部位の糸部を把持して手繰る

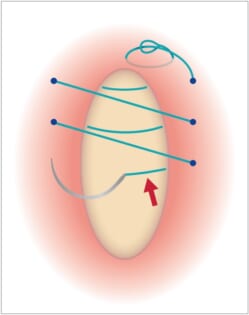

糸を手繰らずに連続縫合を続けると、糸が足りなくなり縫合操作がしづらくなってしまうため、適宜 糸を手繰り寄せながら結紮を進めていきます。(図1)なお、糸を手繰る際も、針を次の穿刺位置に 刺してから手繰り動作を始めるなど、針をできるだけフリーにしないよう工夫します。

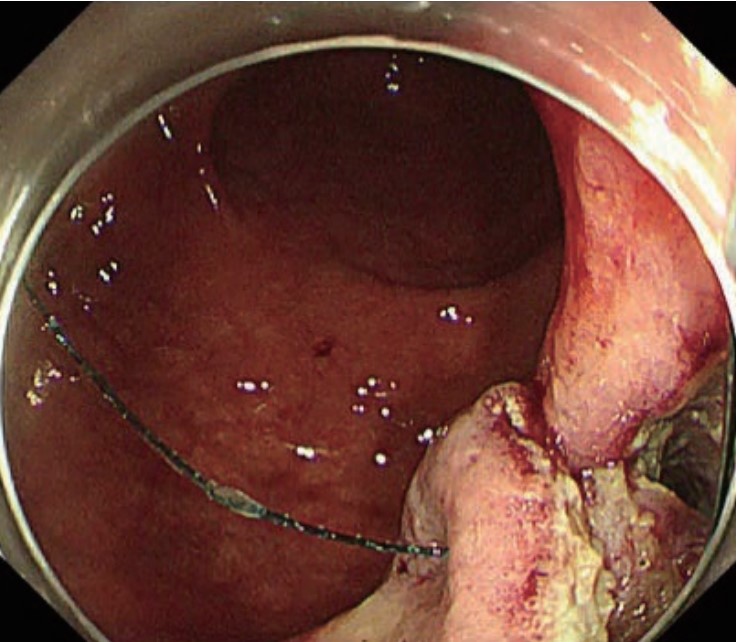

連続縫合の場合、針を抜いた側(刺出側)の糸を手繰ることで組織が絞扼されます。(写真1~6)組織 を貫いている糸の基部を把持し、糸を手繰っていきます。最初は糸が長いので、何度か糸を掴み直し ながら手繰ります。最後は把持した糸を刺出した側の反対方向に強く引っ張り、しっかりと組織を締 めこみます。なお、針を刺した側(刺入側)に近い部分から牽引すると、糸が十分牽引できないばかり か、糸のバーブ(返し)と反対方向に無理な力が加わり組織にダメージを与える可能性があるため注 意が必要です。(図2)

また、針尾部と糸との接続部に過度な力が加わると針が外れてしまう可能性があるため、組織を締めこむ際のみならず糸を手繰る 際も、針本体を把持した状態で糸を引く動作は最小限に留め、糸部を把持して引っ張ることを心掛けます。

糸を把持した状態で持針器を鉗子口内に引き込まない

持針器を鉗子口内に引き込みながら糸を手繰ると、鉗子口内やフード内で針がスタックしてしまう可能性があります。糸を把持し た状態で持針器を鉗子口内に引き込む動作はできるだけ避けましょう。やむを得ず行う場合は、必ず針がスコープ先端から十分 離れていることを確認してください。

糸を強く把持し過ぎない

組織を締めこむ際など、糸が滑らない程度にしっかりと把持する必要がありますが、持針器で糸を把持する際は、カンシが開いた 状態からラチェット音が1-2回鳴る程度に留め、スライダーを強く握り込まないようにしましょう。

縫合糸の切断

糸の刺出点より5-10mmの部位で切断する

縫合終了後、専用のディスポーザブルハサミ鉗子(型番:FS-410)で糸を切断します。糸の刺出点から5-10mmの部位にハサミ鉗 子先端をあて、糸にテンションをかけながら切断します。鉗子で糸を軽く挟み、糸を少し引っ張りながら一気に切断します

ハサミ鉗子の受部を糸に垂直にあてる

糸が刃の動く方向に対して平行(垂直に配置されていない状態)で鉗子のスライダーを握りこむと、糸が切断されず刃の間に嚙み こまれてしまう可能性があります。ハサミ鉗子受部を糸に垂直にあて、糸が刃の間でたわまぬようにわずかにテンションをかけつ つ素早く切断します。(写真1.2)なお、剪断力の落ちたハサミ鉗子を用いると嚙みこみのリスクが上がります。必ず専用のディス ポーザブルハサミ鉗子を使用しましょう。