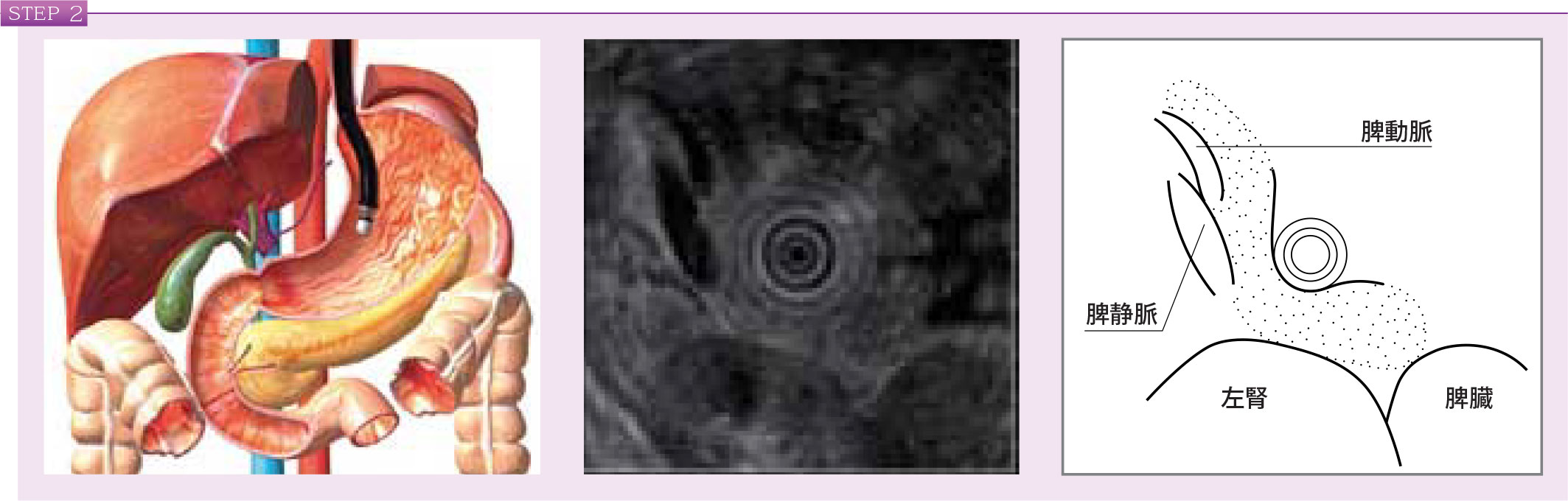

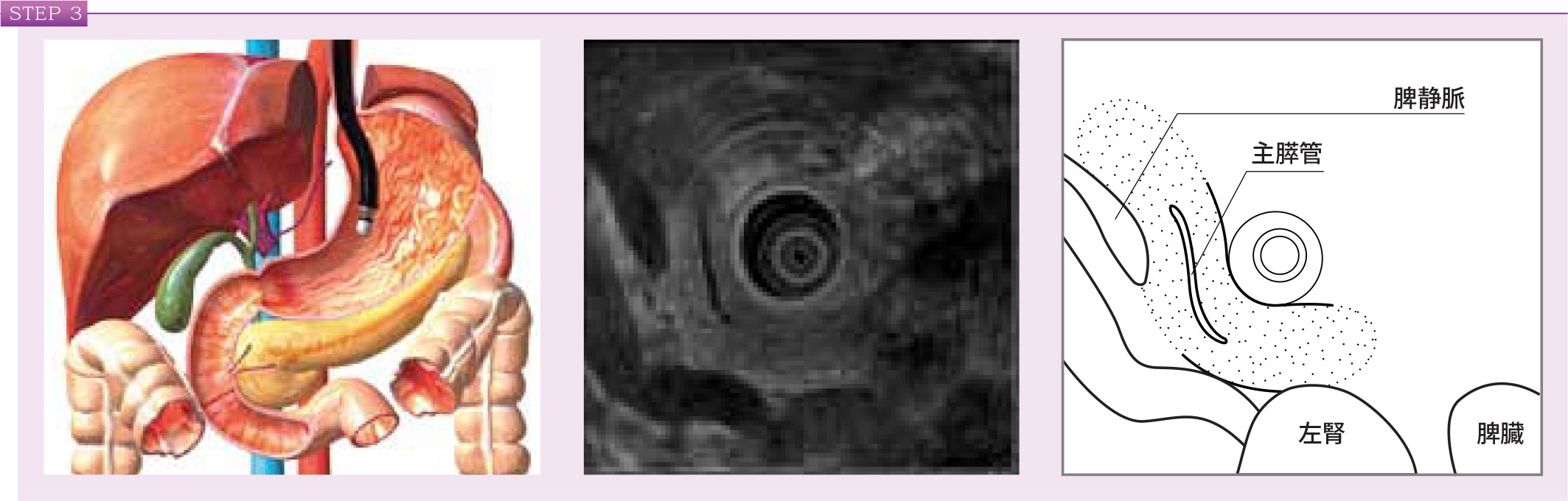

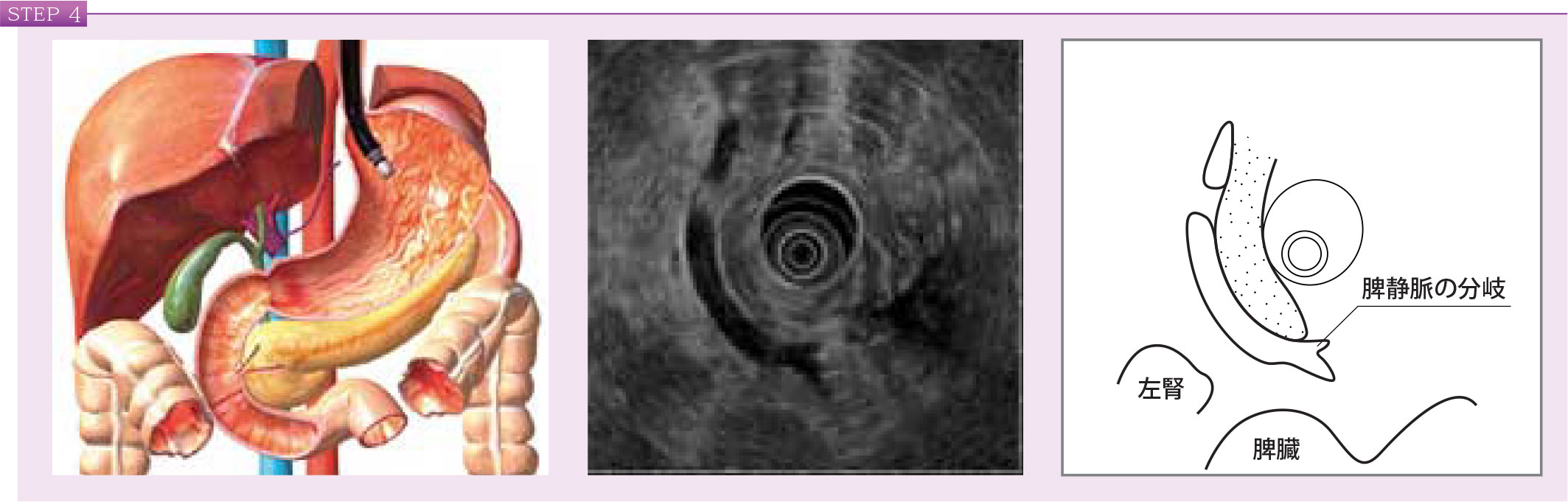

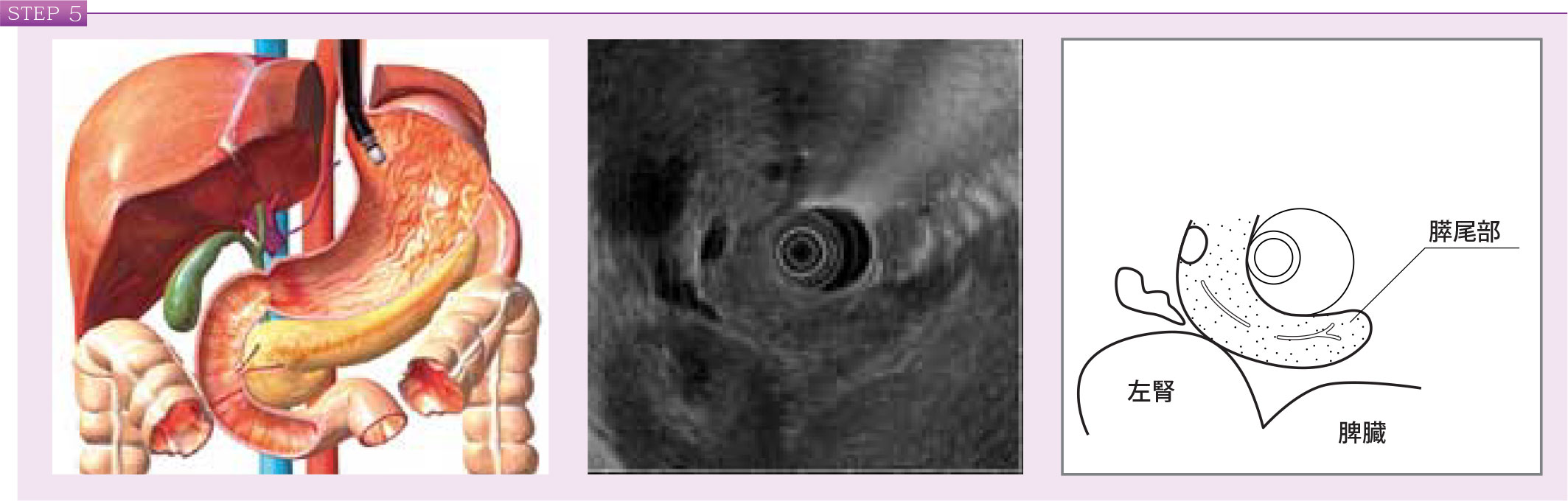

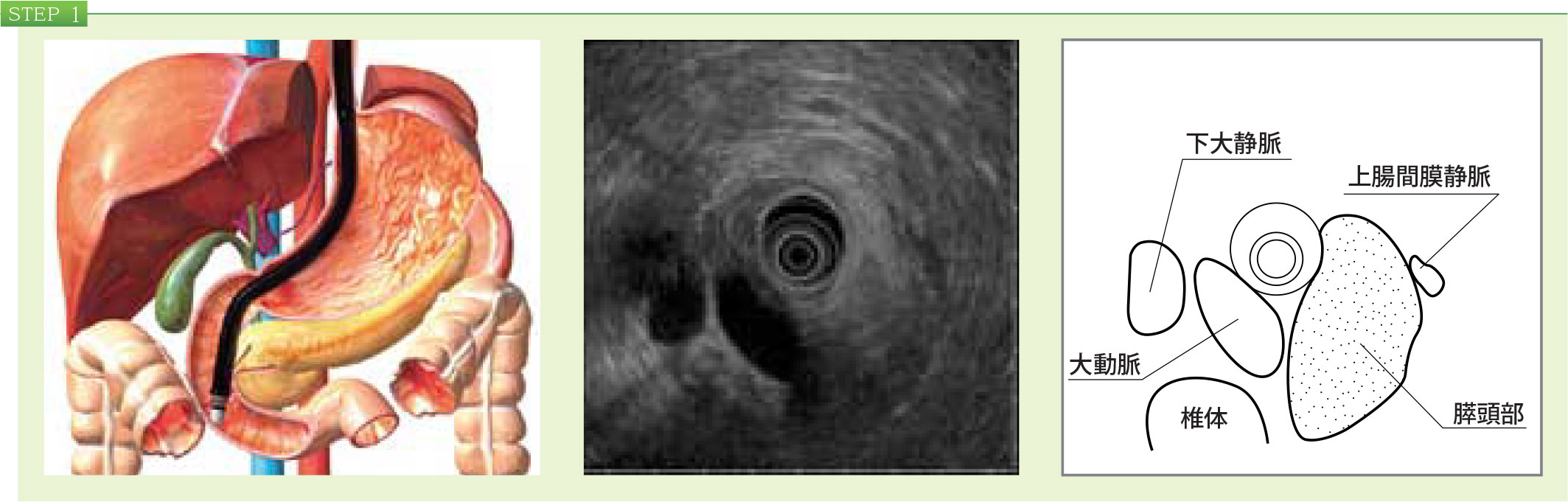

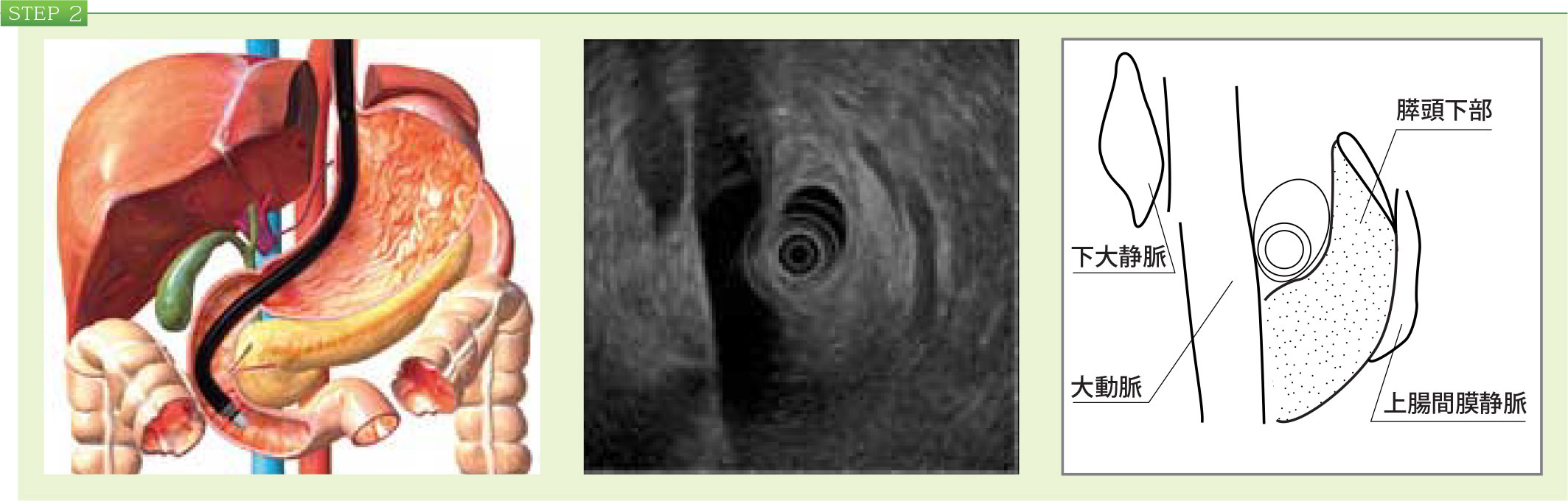

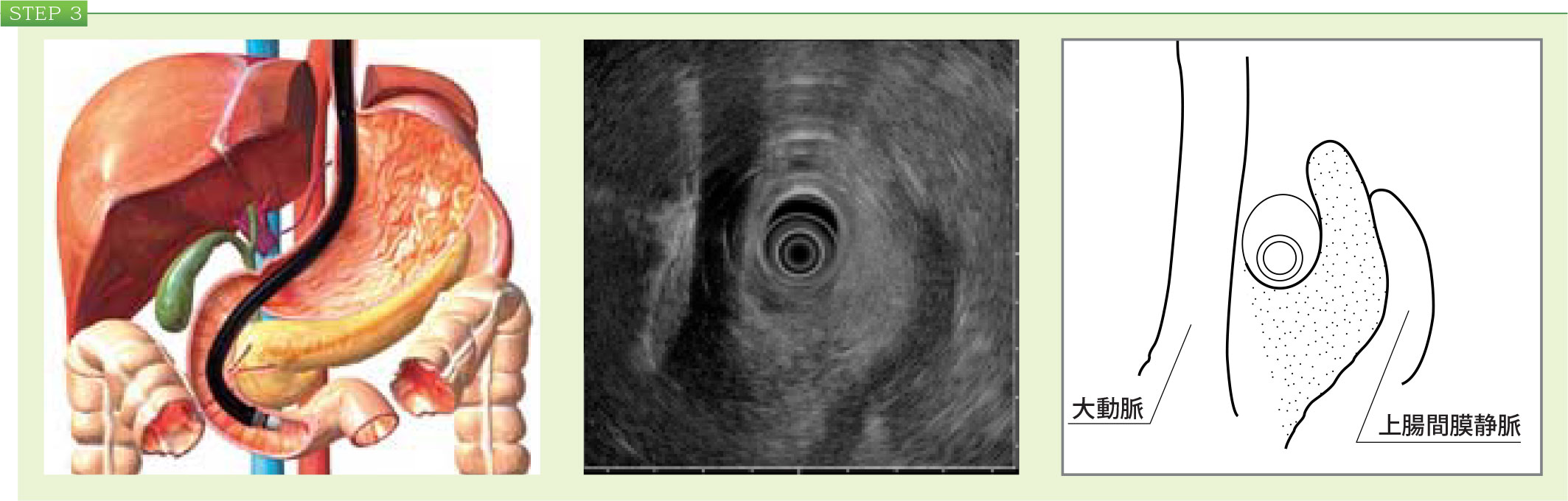

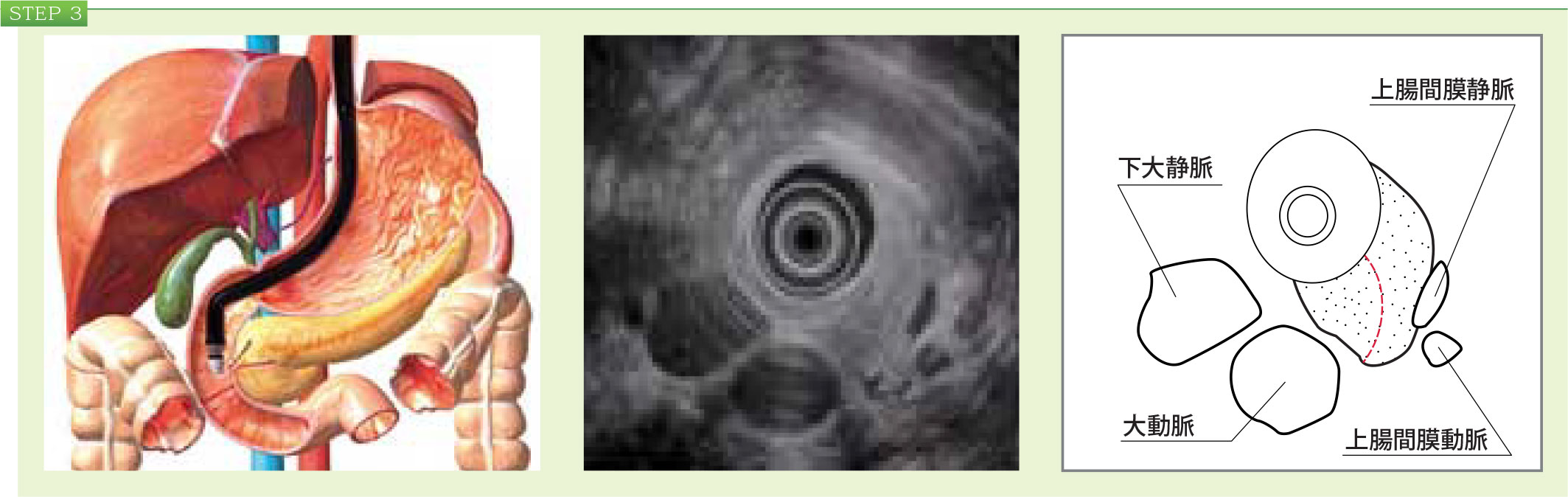

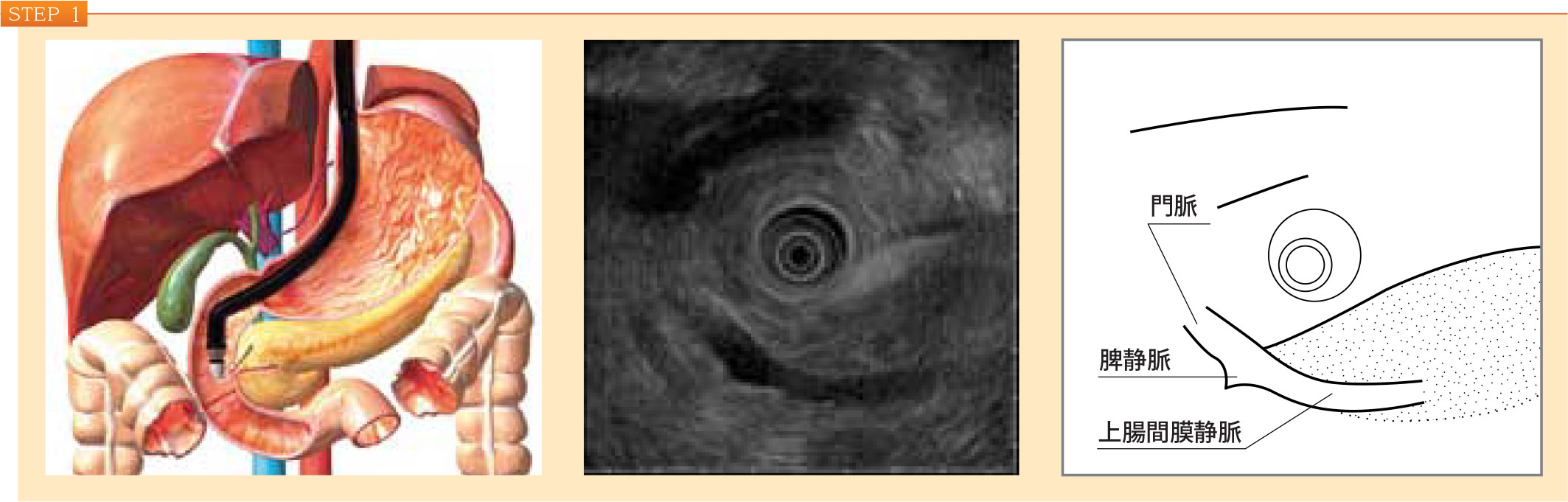

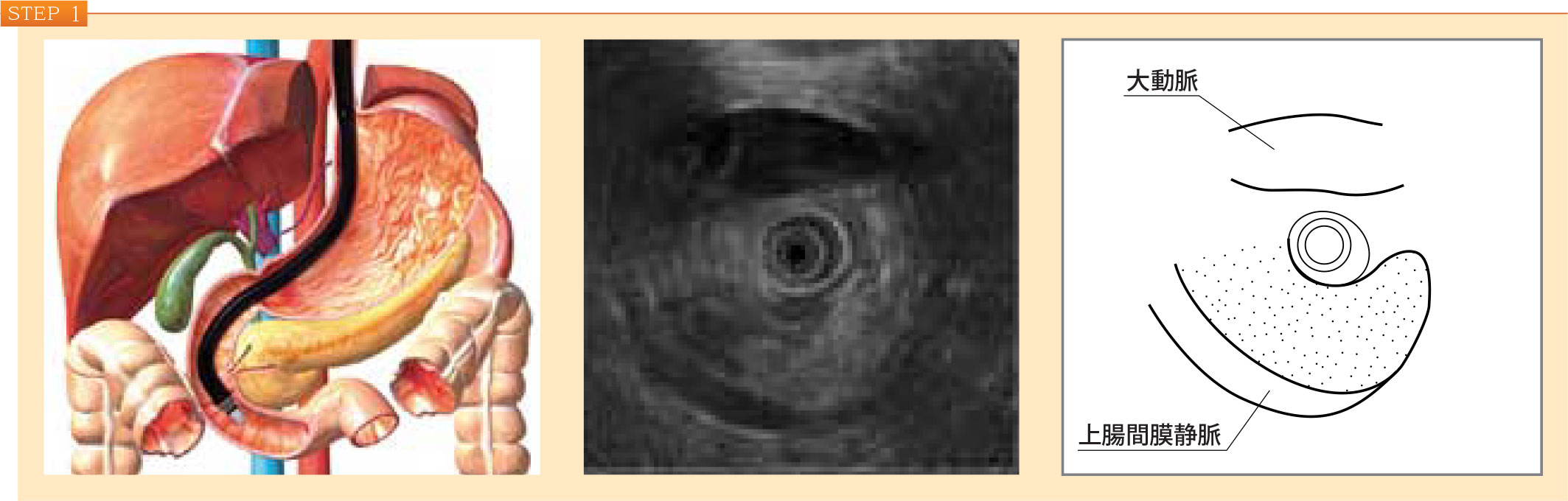

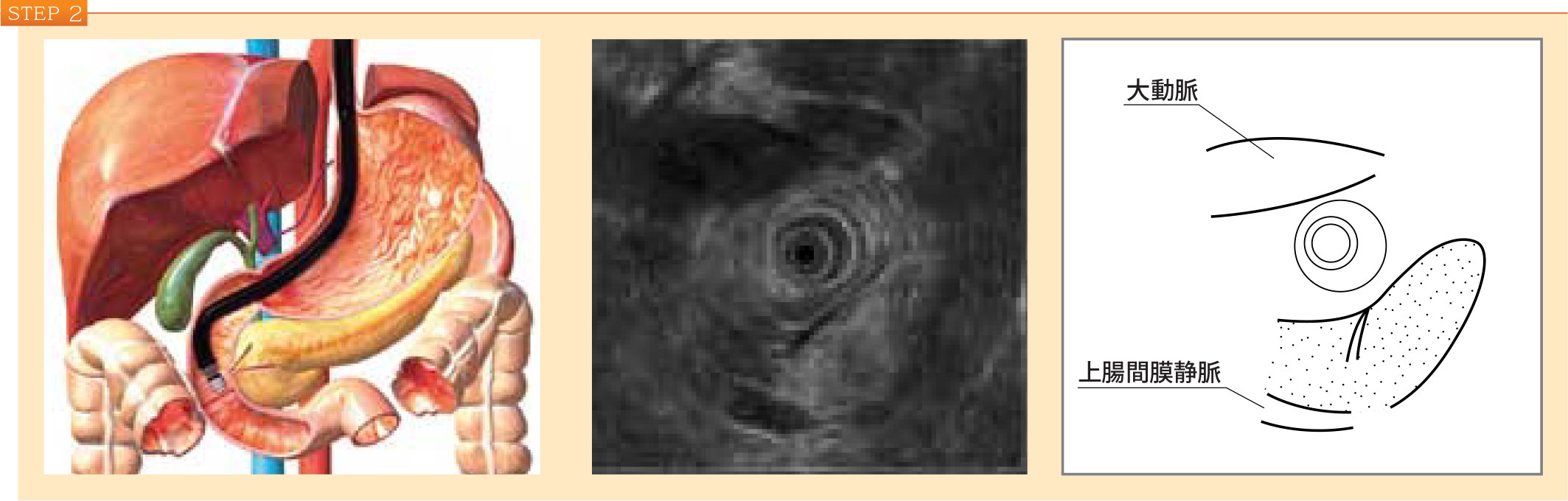

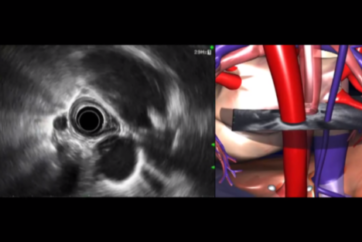

走査の実際 - 胃内からの観察

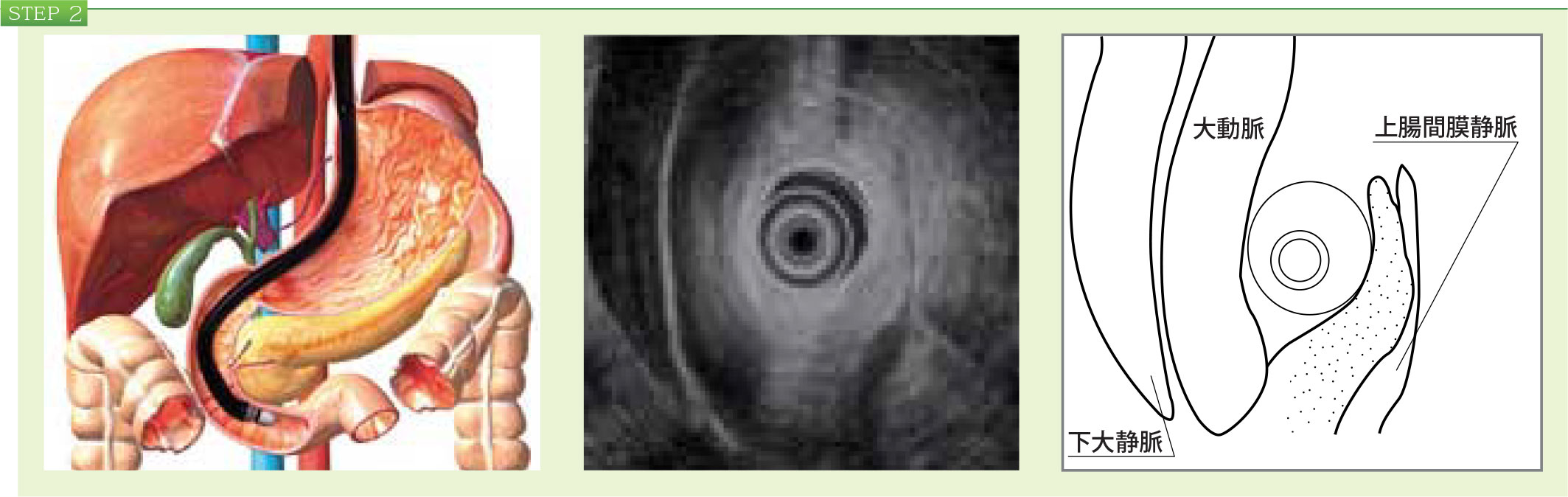

スコープの挿入は、上部消化管内視鏡検査と同様に左側臥位で行います。胃前庭部までスコープを進め、胃内の空気を吸引、バルーンを膨らませ、スコープをゆっくり引き抜きながら超音波走査を開始します。この時スコープのアングルは上下・左右共にニュートラルにしておきます。

《注意》胃内走査では、膵体部の全域は観察されていません。膵体部の全域の観察には、後に示す十二指腸球部からの観察を加える必要があります。

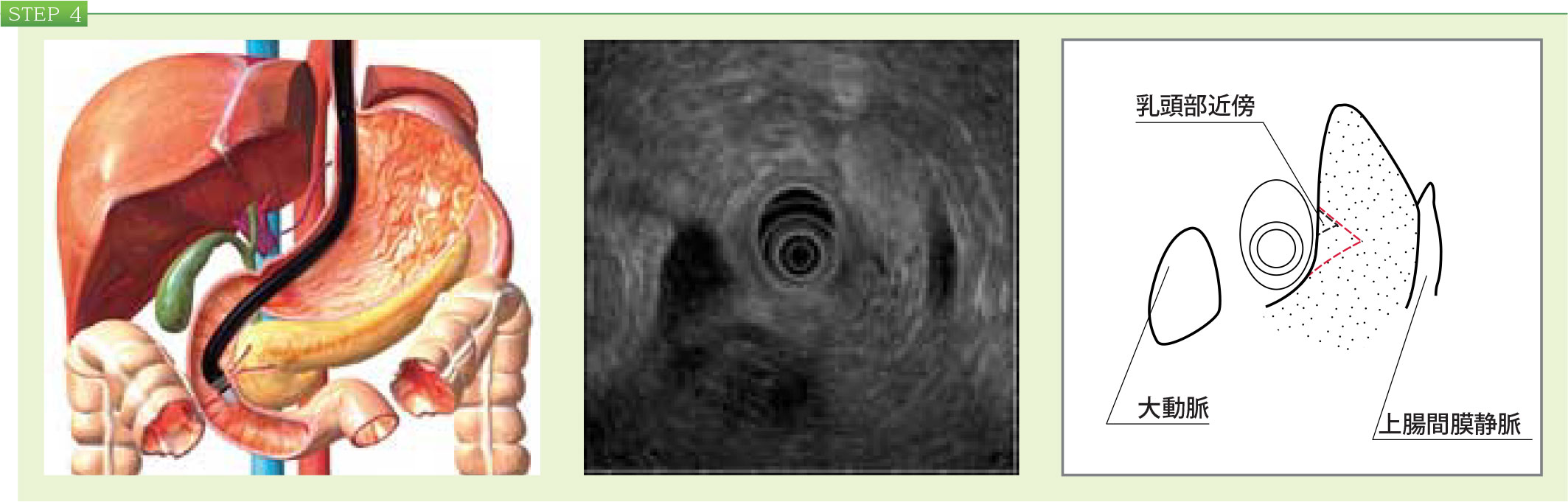

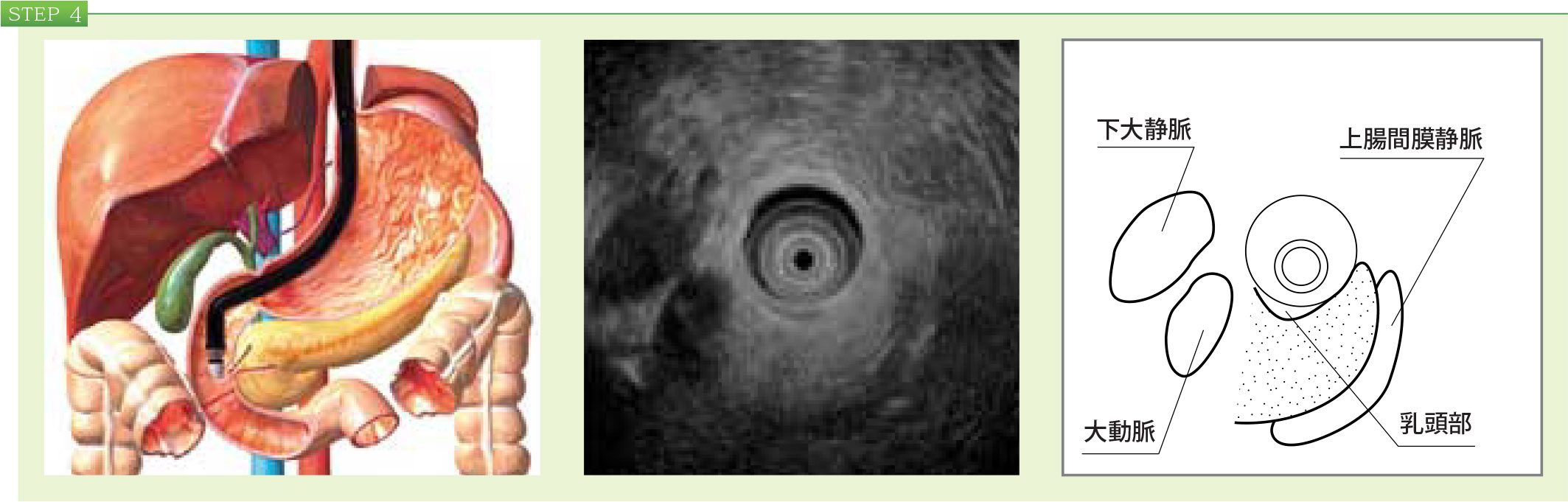

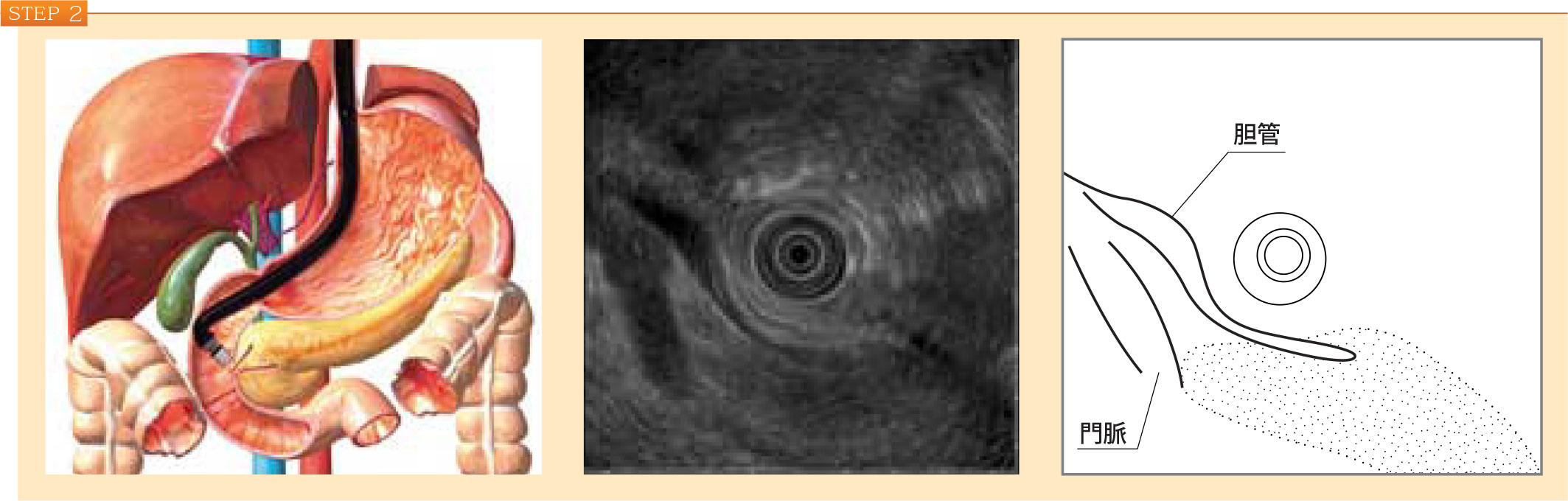

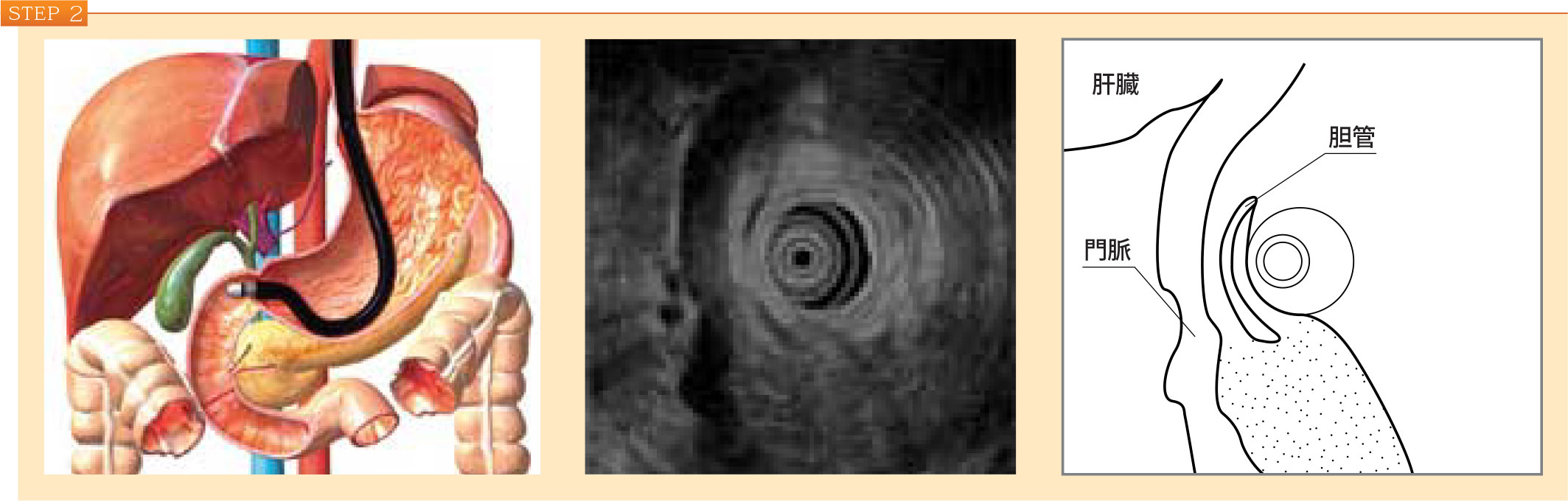

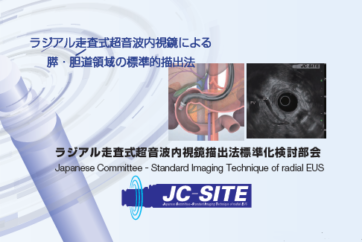

走査の実際 - 十二指腸下行脚からの観察(縦断法)

スコープを十二指腸球部に進め、上十二指腸角を確認します。ここからERCP操作(stretch法)の要領で、右アングルをかけてスコープを引き抜くと、スコープが十二指腸下行脚に進みます。

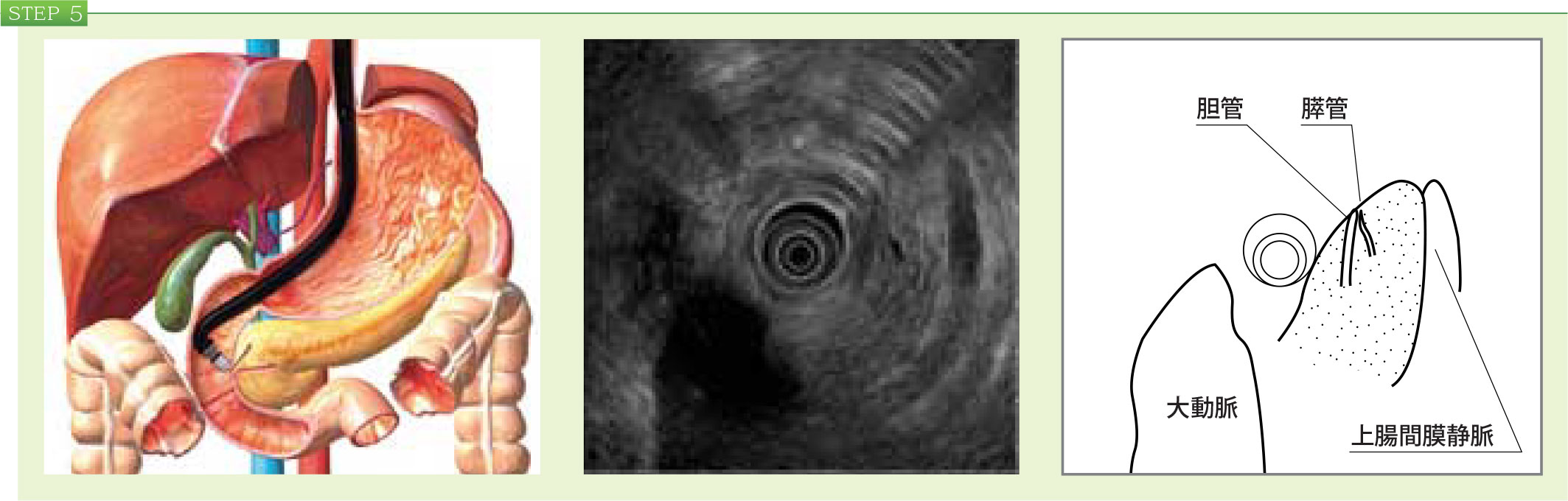

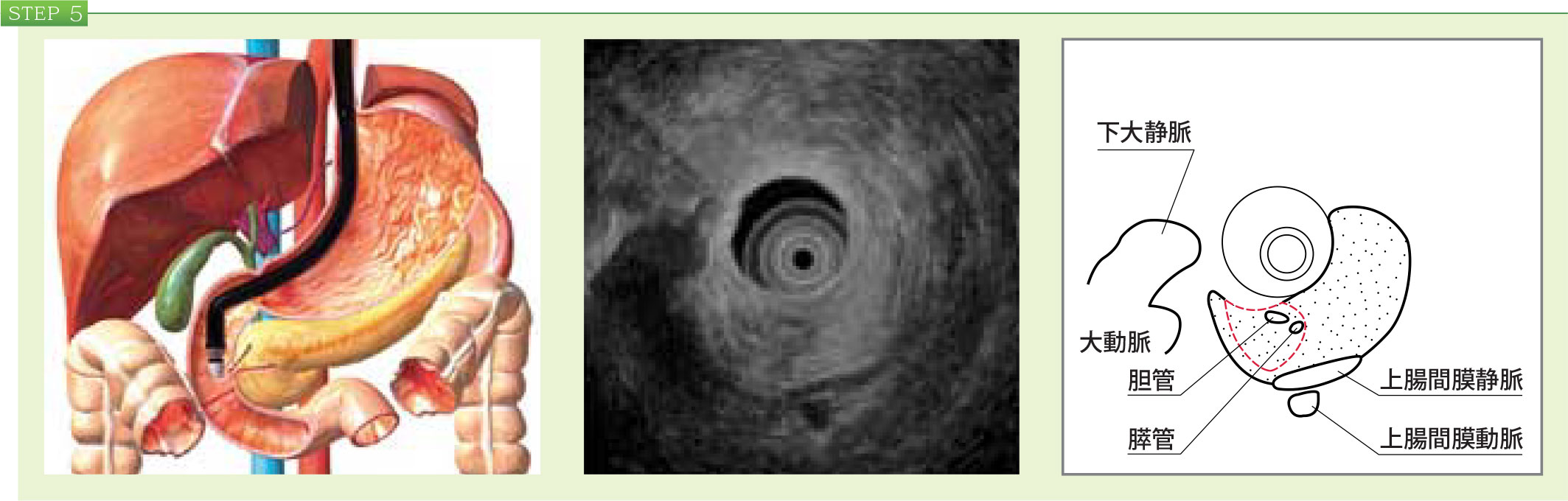

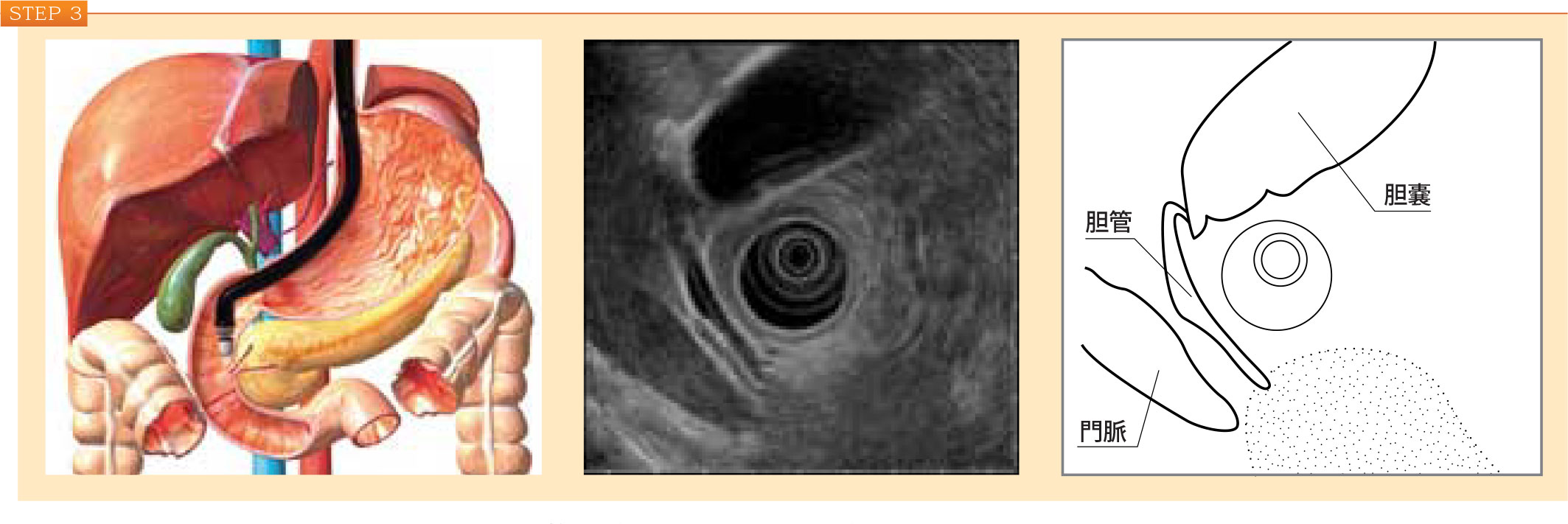

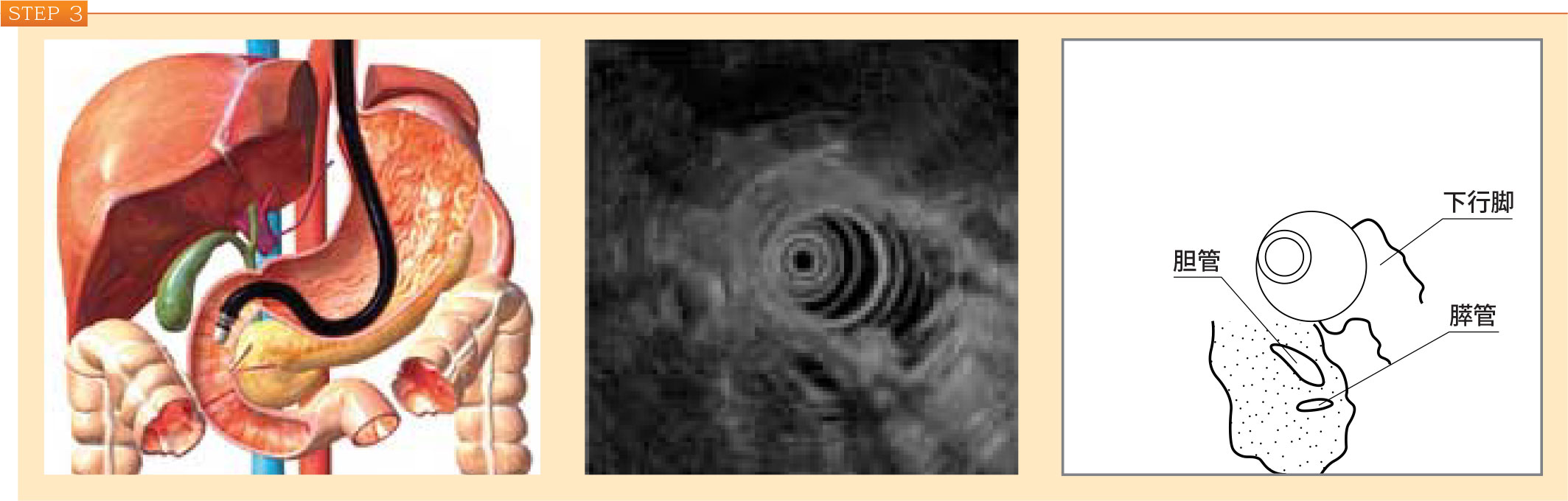

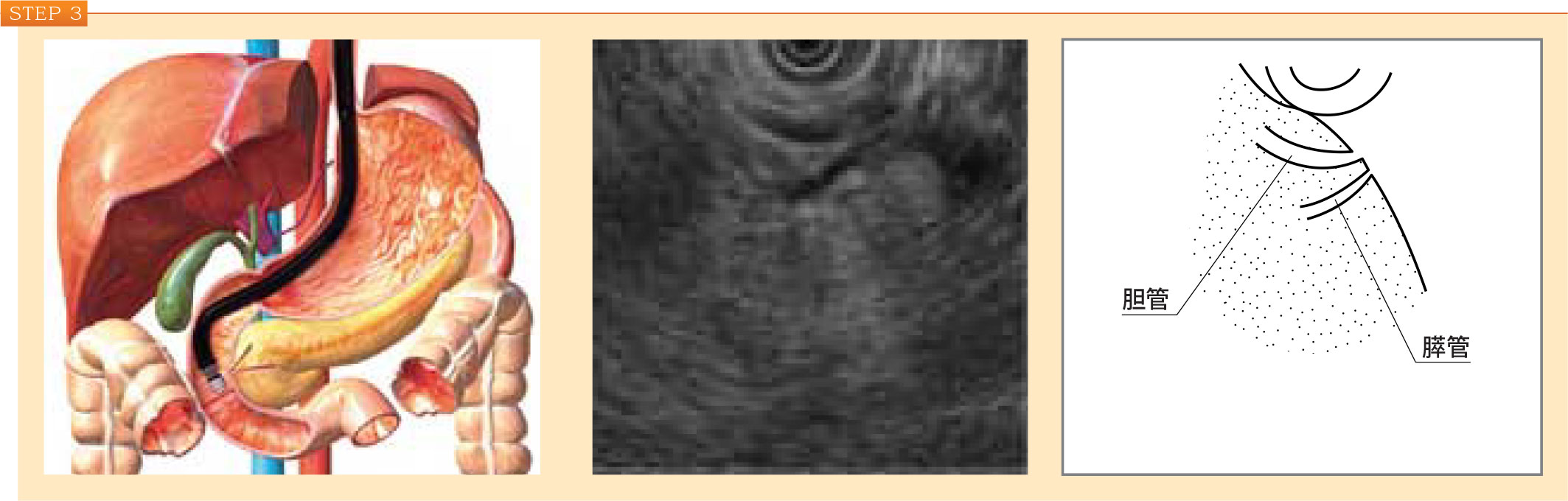

走査の実際 - 十二指腸下行脚からの観察(横断法)

スコープを十二指腸球部に進め、上十二指腸角を確認します。ここからERCP操作(stretch法)の要領で、右アングルをかけてスコープを引き抜くとスコープが十二指腸下行脚に進みます。

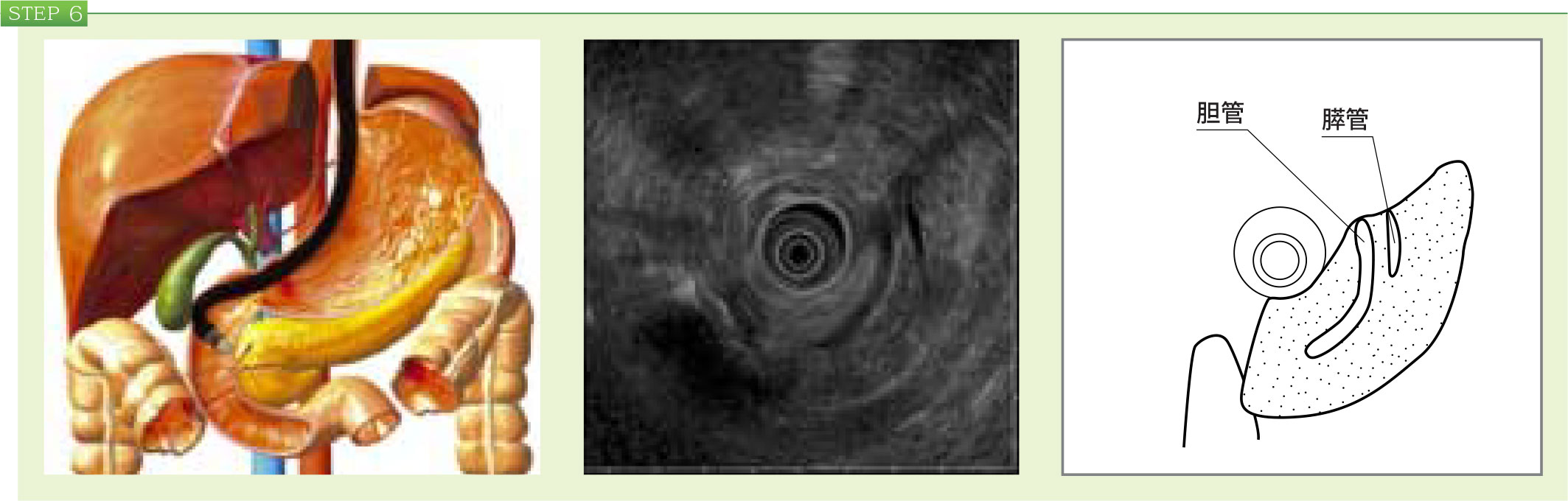

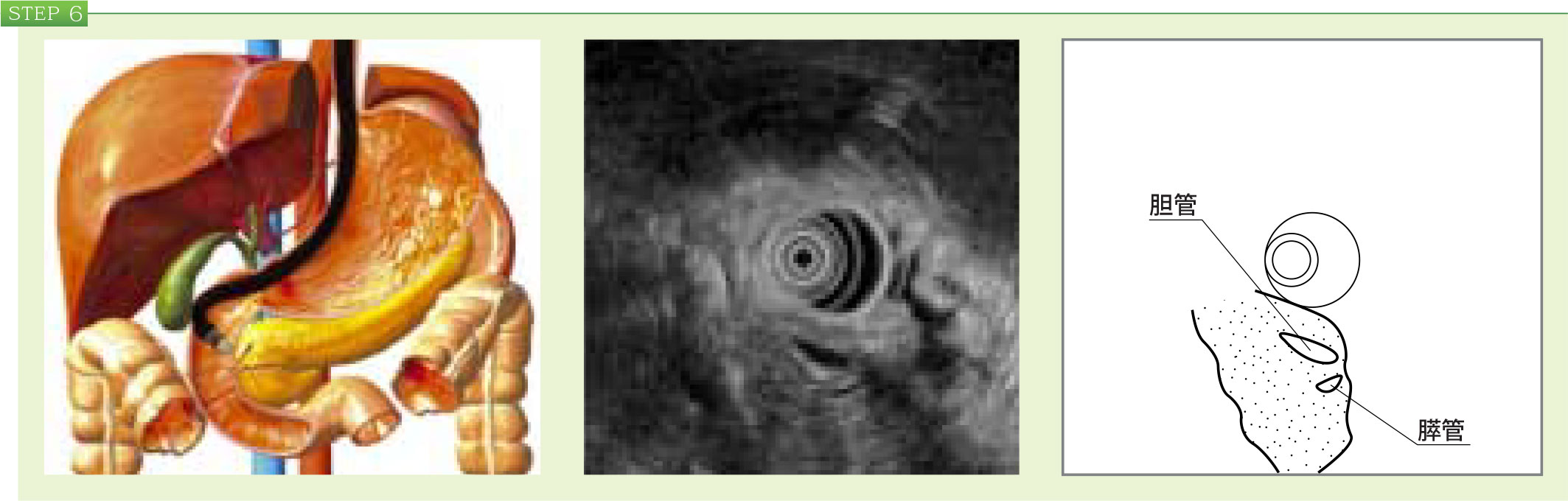

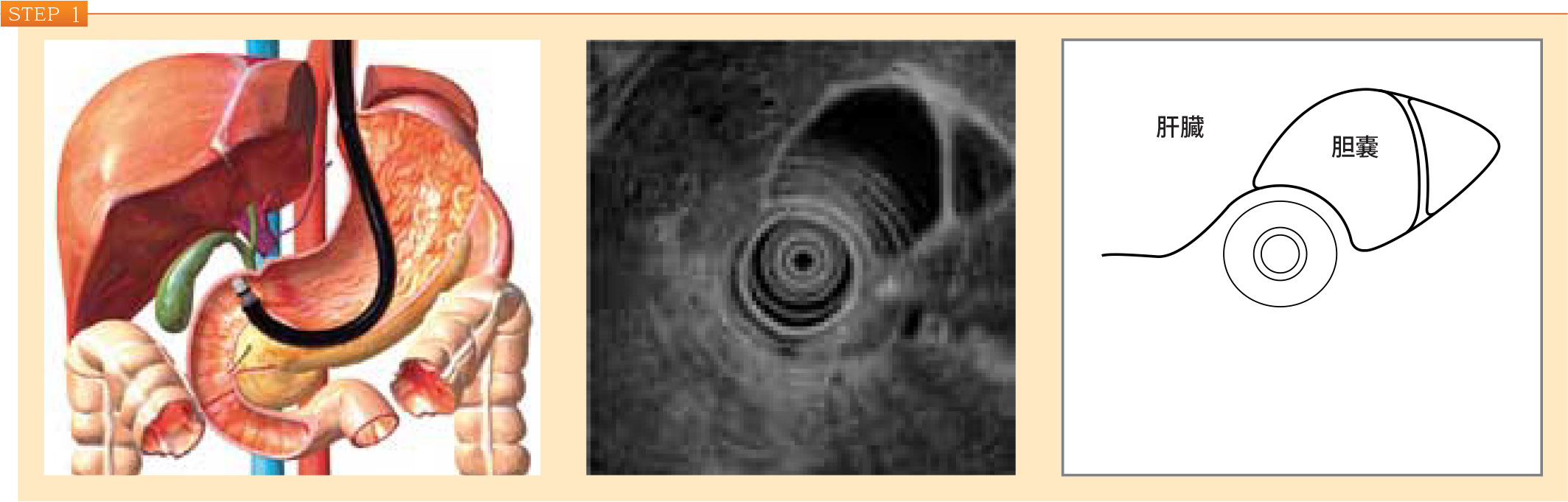

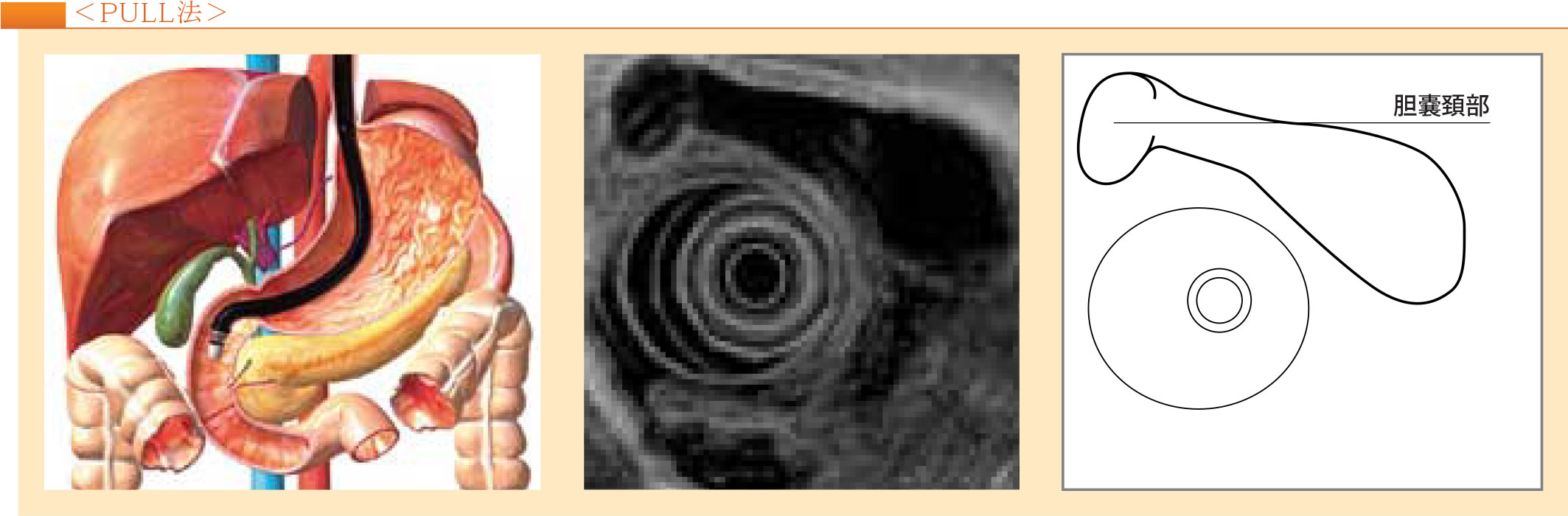

走査の実際 - 十二指腸下行脚・十二指腸球部からの観察(PULL法)

胆管と胆嚢の観察にはstretch法に引き続いて行うPULL法と、上十二指腸角からスコープを押し込みながら描出するPUSH法があります。まずPULL法を示します。

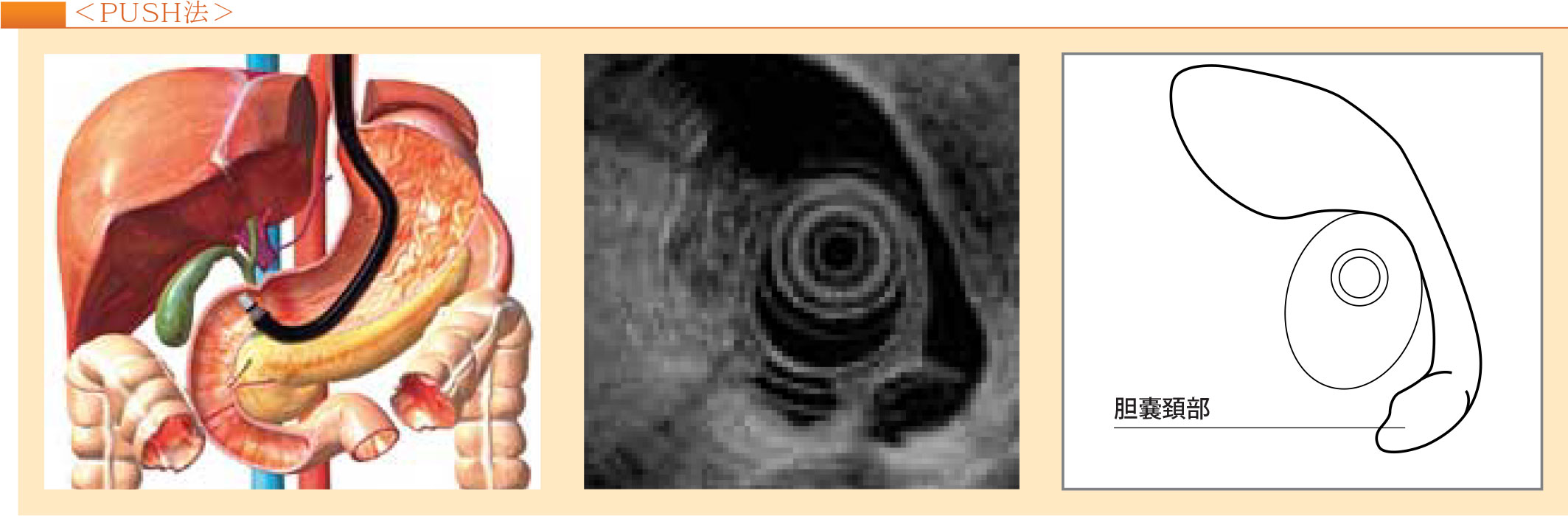

走査の実際 - 十二指腸下行脚・十二指腸球部からの観察(PUSH法)

PULL法にて胆管、胆嚢の観察が不充分の時には、PUSH法を用いて胆管、胆嚢を描出します。

イメージローテーションを用いた膵頭部の観察

膵管・胆管合流部を画面下方に描出したい場合には、イメージローテーションを用います。

胆嚢観察時の注意点

胆嚢観察時、十二指腸下行脚からの引き抜きながらのPULL法では、胆嚢頚部は左側に位置しますが、押し込みでのPUSH法では画像は逆転し、胆嚢頚部は右側に、底部は左側に位置します。これはスコープ先端がPULL法では尾側を向くのに対し、PUSH法では逆に頭側に向くために起こる現象です。