EVIS LUCERA ELITEの特徴

症例画像提示に先立ち、特に診断に関するEVIS LUCERA ELITEの特徴を記載する。

次項の比較画像と合わせてご確認頂きたい。

1. NBIの改善

NBIは中心波長が415nmと540nmのスペクトル幅を狭帯域化した観察光を用いることで、粘膜表層の毛細血管や表面微細構造が強調観察される、光デジタル法による画像強調観察機能であり、論文や学会発表などにおいて様々な有用性が報告されている。

一方で、広帯域の光であるキセノンランプの白色光から、二つの狭帯域光のみを取り出して照明光とする構造上、白色光観察と比べて光量が少なく、特に中遠景の観察において十分な明るさが得られないことや、オートマチックゲインコントロール(AGC)機能による、電気的な信号増幅によってノイジーな画像となることが問題であった。

EVIS LUCERA ELITEのNBIは「出射光量の増加」と「露光時間の増加」の二つの改善により、従来のNBI(EVIS LUCERA SPECTRUM)から大幅に明るさが向上している。

① 出射光量の増加

EVIS LUCERA ELITEの光源装置(CLV-290SL/CLV-290)では、大電流に対応し高効率ミラーを搭載した新たなキセノンランプを採用し、光源内部の光学設計の効率向上と合わせて、出射光量が従来光源(CV-260SLなど)から増加している。

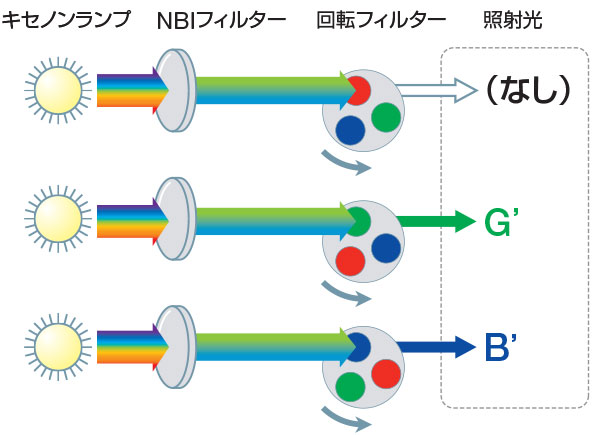

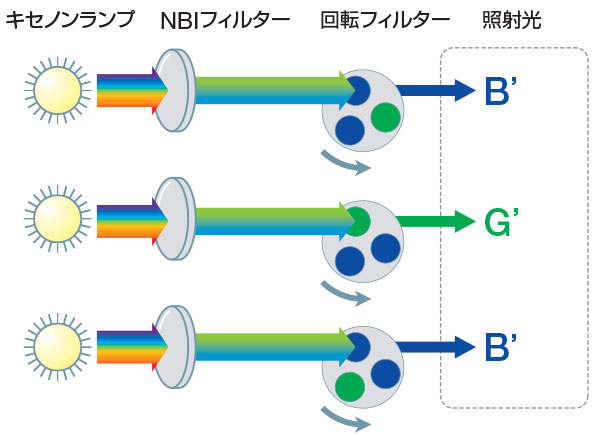

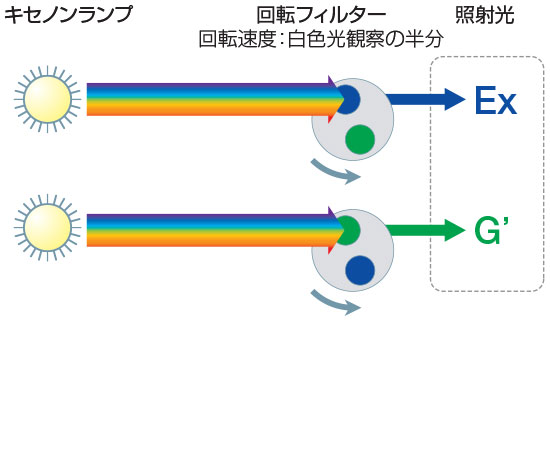

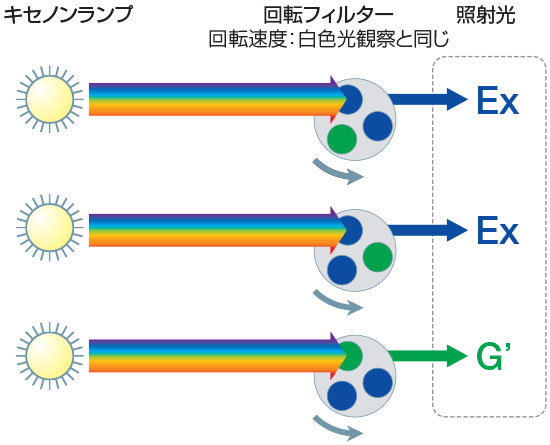

② 露光時間の増加(図1)

NBIで用いる中心波長415nmの狭帯域光(B’)は、中心波長540nmの狭帯域光(G’)と比べてキセノンランプの分光特性・ライトガイドの伝送効率・CCDの受光感度ともに低く、またヘモグロビンの吸収が強いため、B’の光量がNBI全体の明るさを左右する。

従来のNBI(図1左)ではキセノンランプの照射光はNBIフィルターを透過し、B’とG’の狭帯域光に変換された後、白色光観察と兼用のRGB回転フィルターによって順次B’とG’が照射されるが、Rフィルターが光路に差し掛かった際にはB’G’どちらも透過せず、1回転での照射光は無し→G’→B’となっている。

EVIS LUCERA ELITE(図1右)では、NBIの照明方式が変更され、NBI観察時にはNBI専用の回転フィルターが用いられている。これにより1回転での照射光はB’→G’→B’となっており、B’が2回照射されることで、B’の露光時間が2倍に増加している。

他にもAGCの設定が見直され、光量不足の際に素早く明るい画像が得られるようになっており、さらにはノイズリダクション処理の改善によりAGCが掛かっている際の画質も向上している(比較画像「NBIの改善」の項参照)。

2. ハイビジョン対応高画質CCDとデュアルフォーカス機能

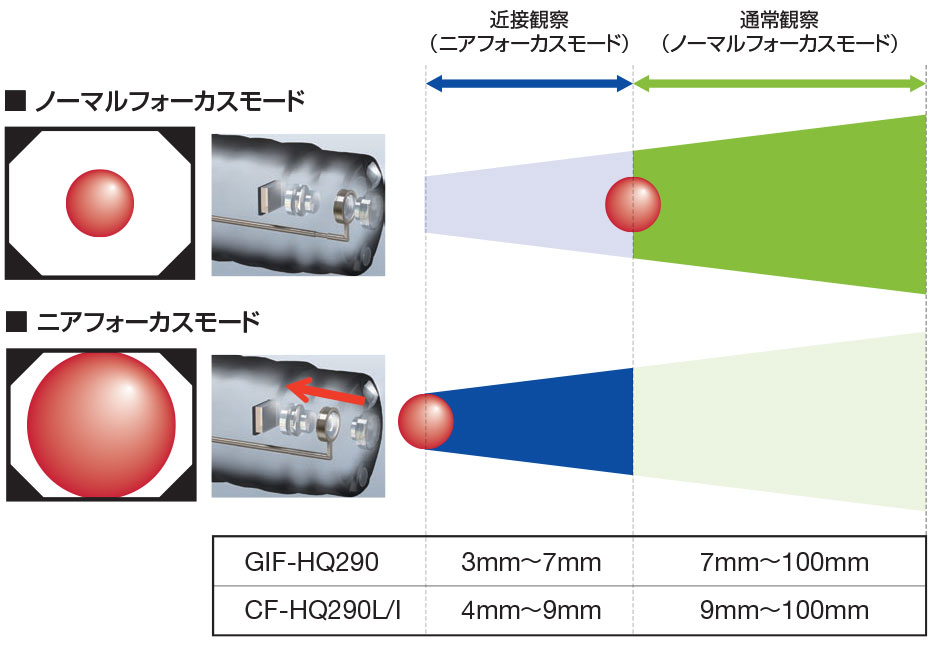

さらにHQ290シリーズのGIF-HQ290とCF-HQ290L/Iには、デュアルフォーカス機能が搭載されており、スコープ先端部のアクチュエーターを動作させることで対物レンズのフォーカスレンズが移動し、中遠景の観察に適したノーマルフォーカスモードと近点観察に適したニアフォーカスモードの二つのフォーカスを一瞬で切替える事が可能である(図2)。光学拡大機能(GIF-H260Z、CF-H260AZL/Iなど)との違いは、光学拡大機能ではWIDEから最大TELEまでレバー操作にて切替えを行い、フォーカスが近点に移動すると共に視野角が狭まるのに対して、デュアルフォーカス機能は2点間のフォーカス切替えであり、フォーカスが切替わっても視野角はほぼ変化しない。また、WIDE時の近点側と最大TELE時の遠点側の観察深度にギャップがあるのに対して、ノーマルフォーカスモードの近点側とニアフォーカスモードの遠点側の観察深度は同じ距離であるため、2つのフォーカス間にギャップはないこと、さらには光学拡大機能の最大TELE時の観察深度幅が1mm~1.5mm程度であるのに対して、デュアルフォーカス機能のニアフォーカス時の観察深度幅は4mm~5mm程度と広い事も特筆すべき点である。これらのことからデュアルフォーカス機能は簡便な操作により広い視野を維持したまま対象物の詳細な観察を実現する機能であると言える。また、TELE時の最大倍率が約100倍であるのに対して、ニアフォーカス時の最大倍率は45倍と低いが、最高解像力は同等※であり、電子ズーム機能の併用により、倍率の差を補うことも可能である(比較画像「光学拡大とデュアルフォーカス」項参照)。

なお、アクチュエーターの制御はプロセッサから行われ、スコープのリモートスイッチから操作が可能である。デュアルフォーカス機能付きスコープは4番の左に5番スイッチが追加されており、フォーカス切替は初期設定では5番に割当てられている。

※ニアフォーカスモード時の最高解像力は、それぞれ次のスコープの最大TELE時の最高解像力と同等である。GIF-HQ290 = GIF-Q240Z, CF-HQ290L/I = PCF-Q240Z

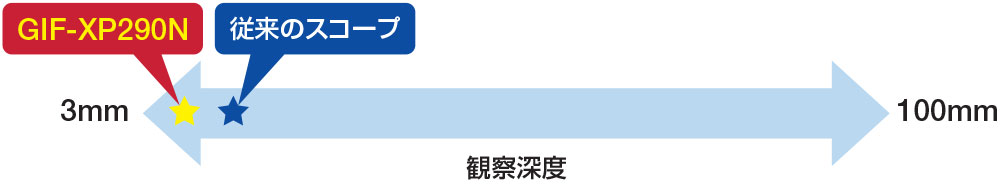

3. 極細径内視鏡の画質向上

EVIS LUCERA ELITEの極細径内視鏡GIF-XP290Nは経鼻挿入可能なスコープである。新開発の極細径用CCDを搭載し、遠景の画質はQ260/Q240シリーズに近いレベルまで向上している。また、近点強化した光学設計により、観察深度は3~100mmと従来製品と変わらないが、最高解像力を発揮する位置が近点寄りになっており(図3)、近接時にはH290/H260シリーズと同等の解像力が実現されている(比較画像「極細径内視鏡の画質」項参照)。

他にもGIF-XP260NSから外径を維持したまま、視野角140°と鉗子チャンネル径2.2mmが実現されている。

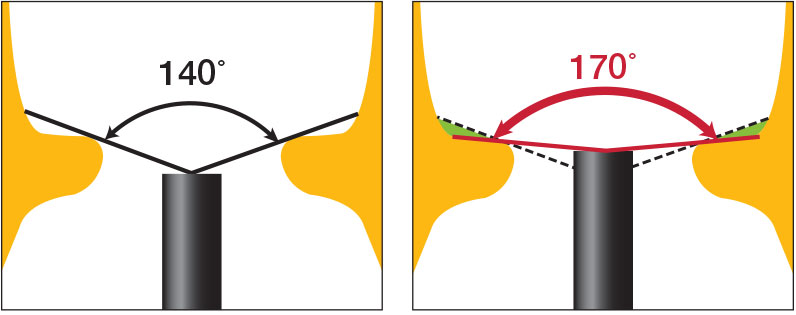

4. 大腸内視鏡の視野広角化

従来の大腸スコープの視野角は上部スコープと同じ140°となっていたが、EVIS LUCERA ELITEの大腸スコープ(CF-HQ290L/I、CFH290L/I、PCF-H290L/I)の視野角は170°となっている(図4)。視野角170°であっても、画像の歪みは違和感のないレベルであり、ライトガイドを3つ目とすることで、周辺部まで良好な配光が実現されている。襞裏など観察の難しい部位での見落としの低減や検査時間の短縮が期待される機能である。

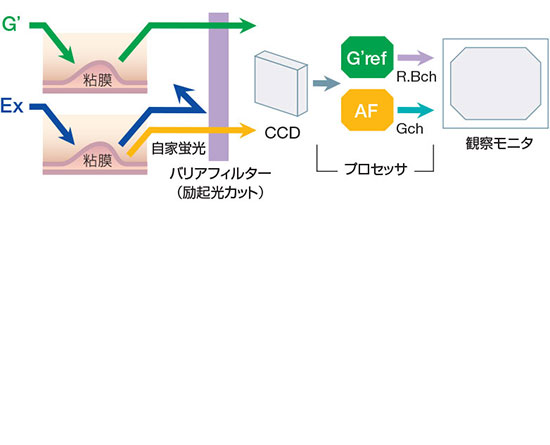

5. AFIの改善

比較画像

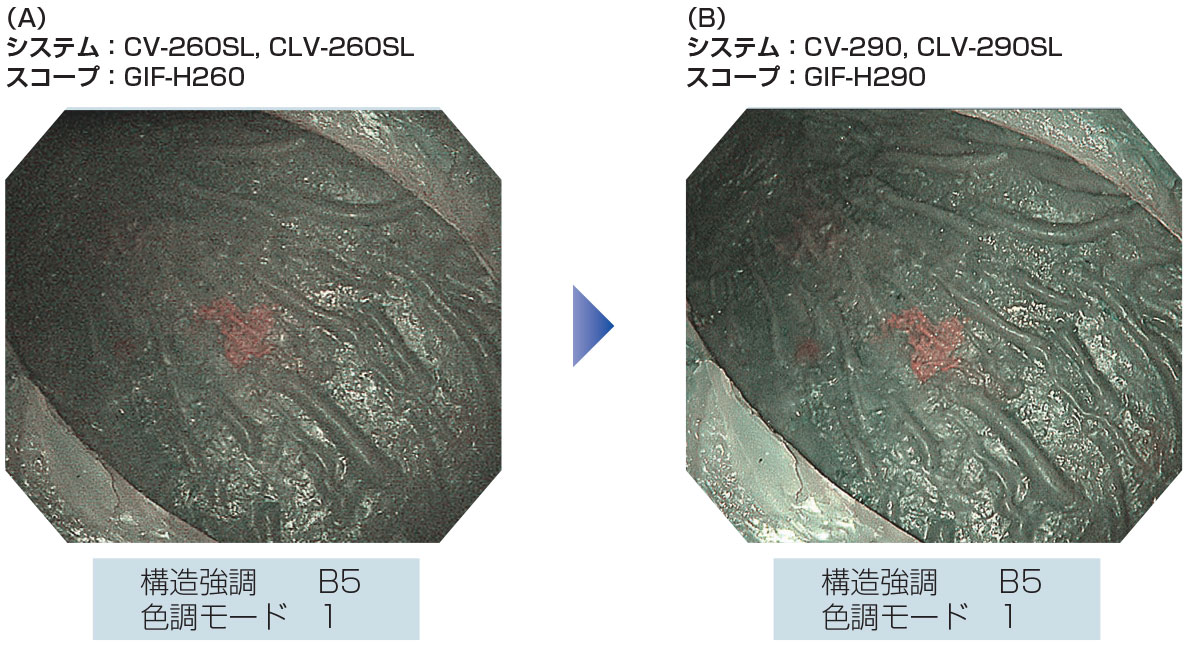

NBIの改善

胃モデルによる遠景のNBI画質比較。

AGC機能により、どちらのシステムも明るさに大きな差はないが、(B)では、NBIの明るさ改善によりAGCのゲインが低く抑えられており、ノイズリダクションの改善と併せてノイズ感のないクリアな画像が得られている。

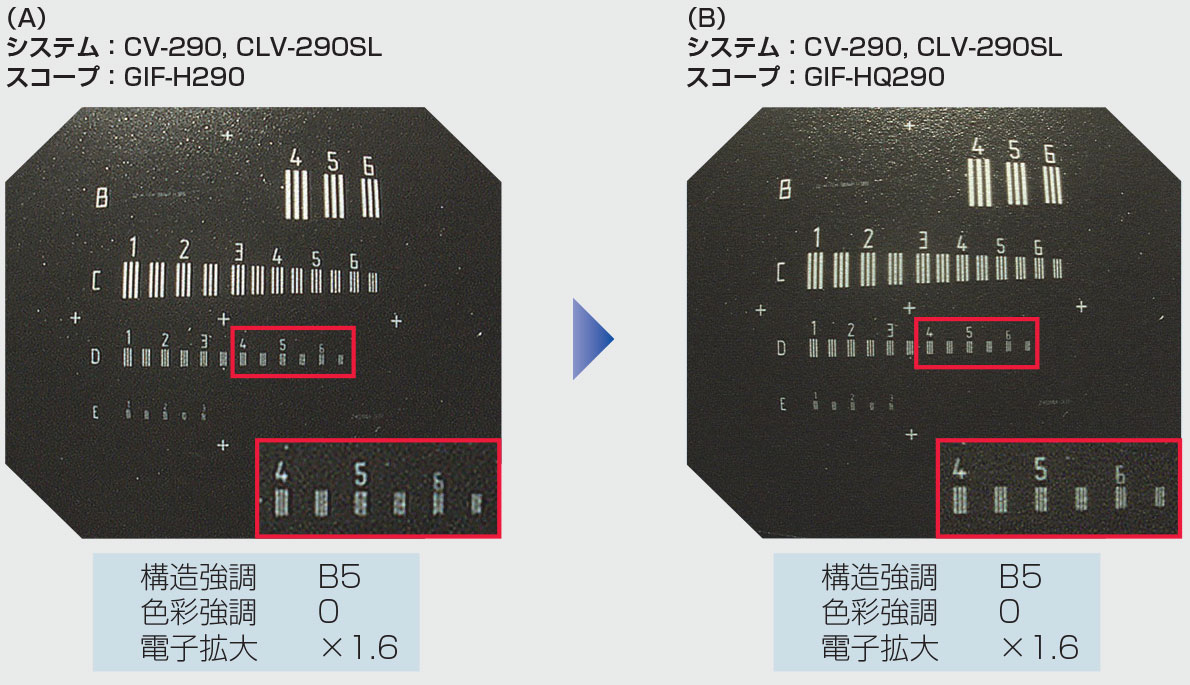

高画質内視鏡の画質

チャートによる遠景の画質比較。

解像感を比較するため1.6倍の電子拡大を掛けている。全体的な解像感について一見して大きな違いはないが、D行の微細な部分で違いを認識することができ、赤枠部を拡大してみると(B)の解像力が数ランク高いことが分かる。

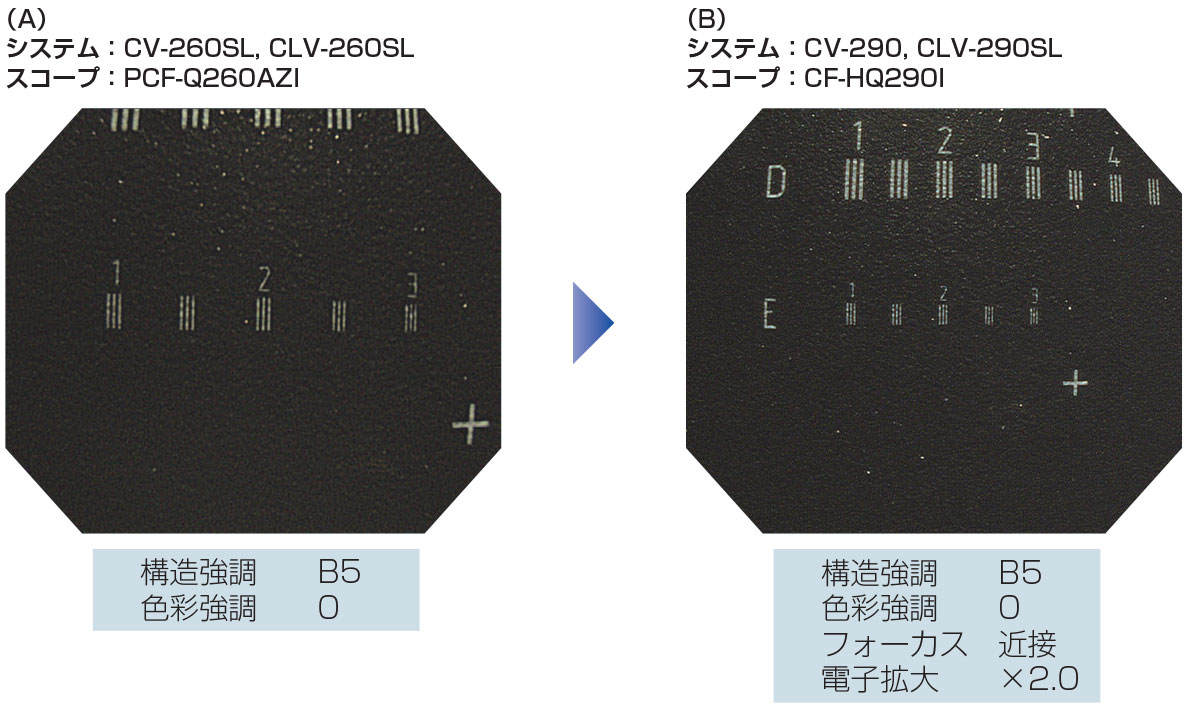

光学拡大とデュアルフォーカス

光学拡大機能のTELE時の解像力と、デュアルフォーカス機能のNear Focus時の解像力比較。

(A)PCF-Q260AZIのTELE時の視野角は60°に対して、(B)CF-HQ290IのNear Focus時の視野角が160°と大きく異なることから、(B)は電子拡大2倍(視野角80°)としている。倍率は(B)と比べて(A)の方が高く、被写体を大きく表示できているが、(B)は電子拡大2倍でありながらも全体的にクリアな画像が得られており、微細な部分を比較すると同等の解像力を有していることが分かる。

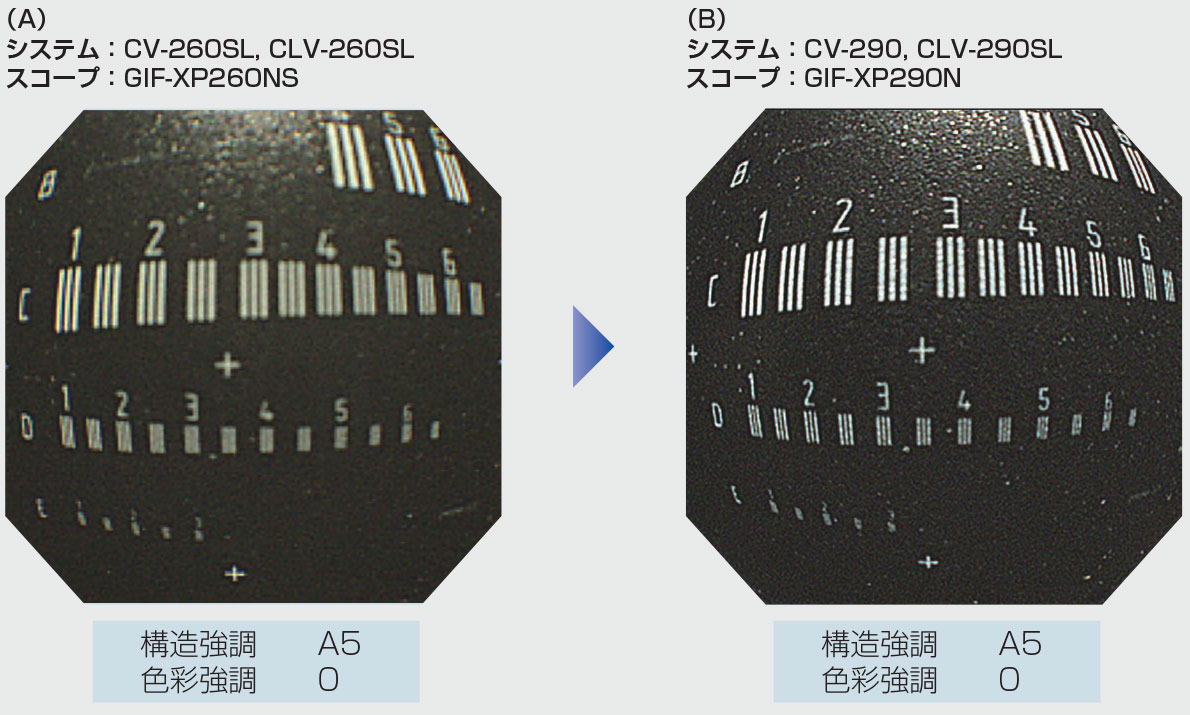

極細径内視鏡の画質

同一視野での解像力の比較。

視野角が(A)GIF-XP260NSは120°、(B)GIFXP290Nは140°と異なるためチャートとの距離は(A)よりも(B)の方が約2mm近接している。

全体的に(A)と比べて(B)の画質は明らかに優れており、解像力として(A)ではC行までしか解像できていないが、(B)ではD行の中盤まで解像できており、圧倒的な解像力の差があることが分かる。