標準的な描出方法

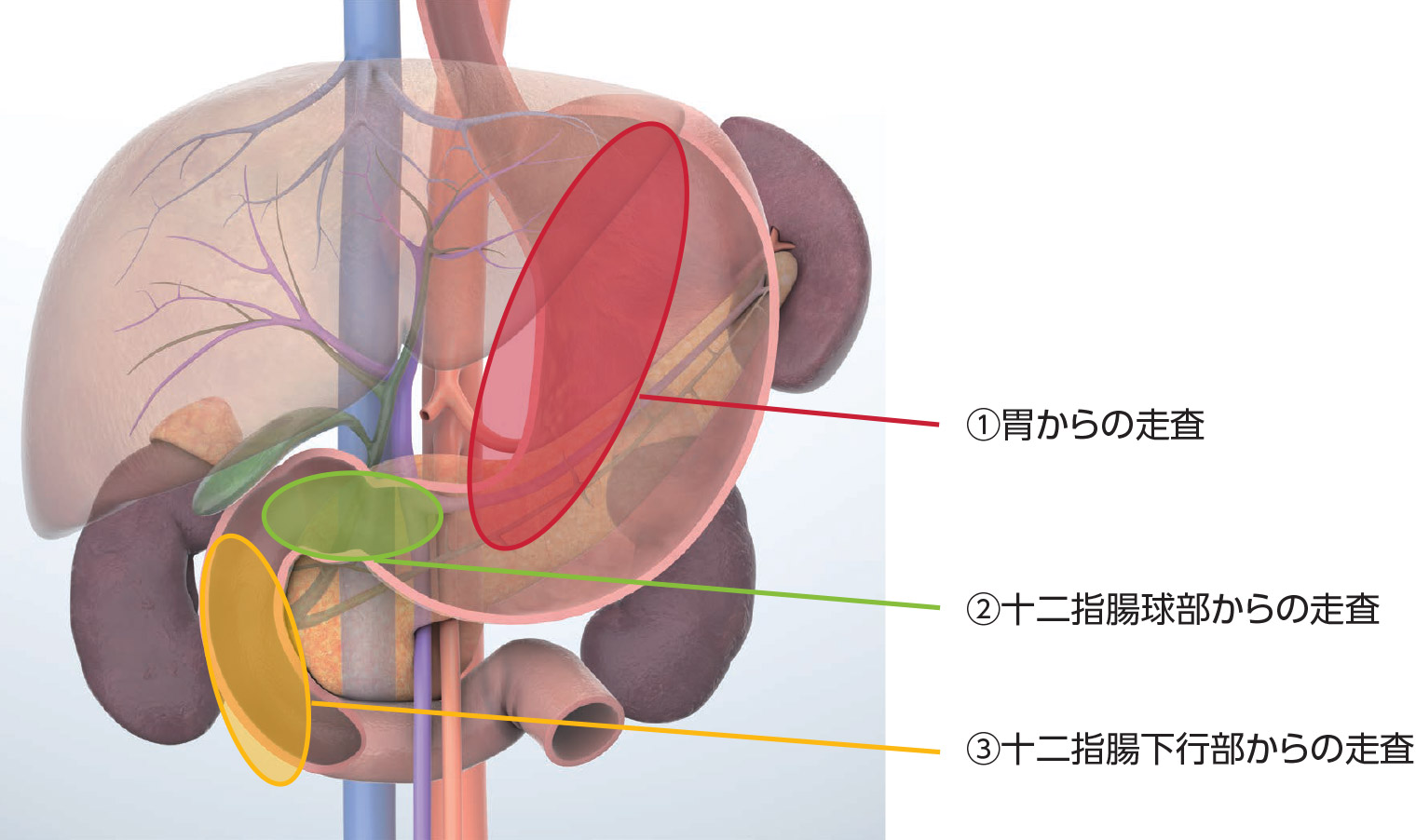

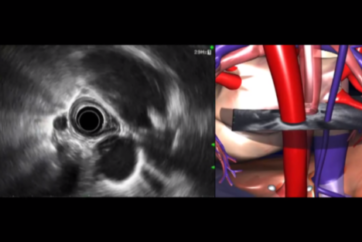

ラジアル走査式EUSの走査位置は、①胃からの走査、②十二指腸球部からの走査、③十二指腸下行部からの走査、に分けられます。十二指腸球部からの走査はスコープを押して球部に挿入した状態のロングスコープポジションでの観察となり、十二指腸下行部からの走査は、スコープをERCPの要領でショートスコープポジションとして観察します。観察部位の順番については特に定められたものはありません。重要なことは、一つの領域から観察するのではなく、複数の位置から異なる方向で見落としなく観察することです。それぞれの走査位置からは観察できる領域があり、そこを描出するための指標が定められています。的確な観察には、それぞれのステップを順を追ってきちんと描出することが重要です(表a)。

スコープの基本操作は時計/反時計回転、アップ/ダウンアングル、左右アングル、スコープの押し引きが基本となります。これらを組み合わせながら、関心領域を観察します。スコープ操作は、内視鏡画面ではなく超音波画面による盲目的操作となることが多く、特に咽頭、十二指腸球部への挿入時や、十二指腸でショートスコープポジションとする操作時には穿孔に対する注意が必要です。

アーチファクトの少ない明瞭で良質な画像を得るためには、消化管内の空気を十分に吸引することが必要です。また適宜、バルーンを膨らませて、スコープ先端と消化管壁を密着させます。また消化管内腔を広げるために水(微温湯)の注入も適宜行います。

観察領域と指標(表a)

| 走査位置 | 観察領域 | 指標 |

|---|---|---|

| 胃 | 膵体部 膵尾部 |

脾動・静脈 左腎 脾臓 上腸間膜動脈 腹腔動脈 大動脈 左副腎 |

| 十二指腸球部 | 膵頭部 膵頭体移行部 主膵管 胆管 胆嚢管 胆嚢 |

門脈 上腸間膜静脈 脾静脈 |

| 十二指腸下行部 | 膵頭部 乳頭部 主膵管・副膵管 胆管 胆嚢 |

大動脈 下大静脈 上腸間膜動・静脈 門脈 |

①

①スクロール/表示レンジ

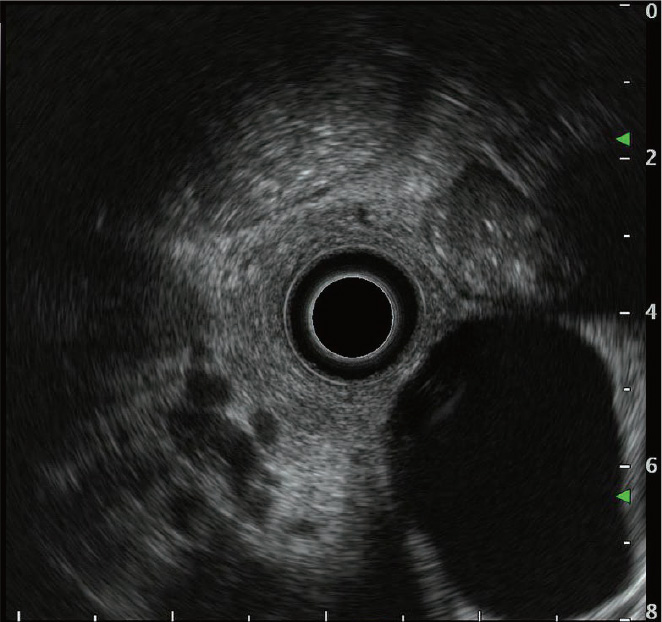

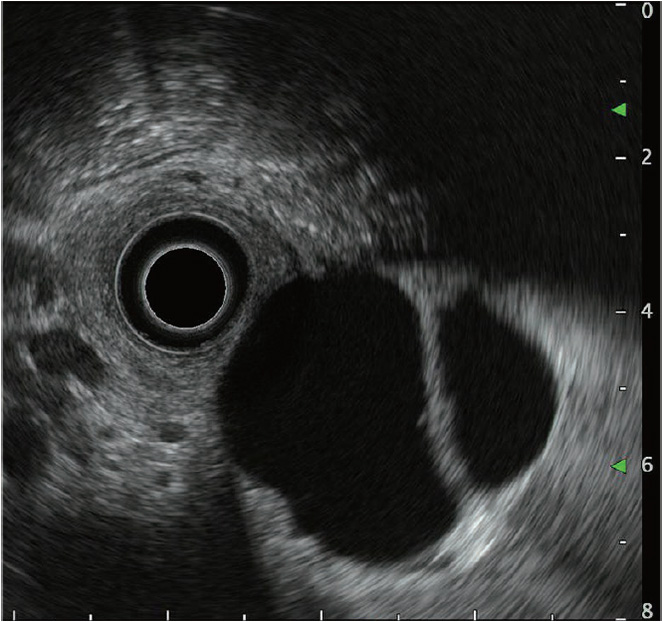

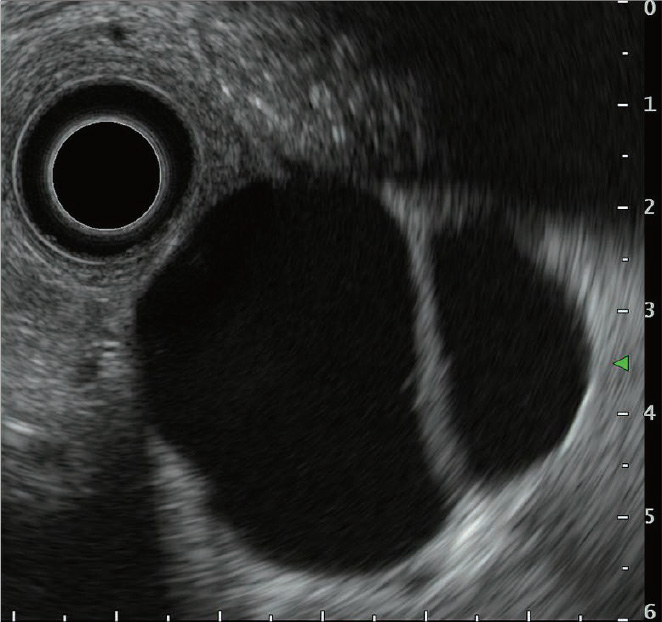

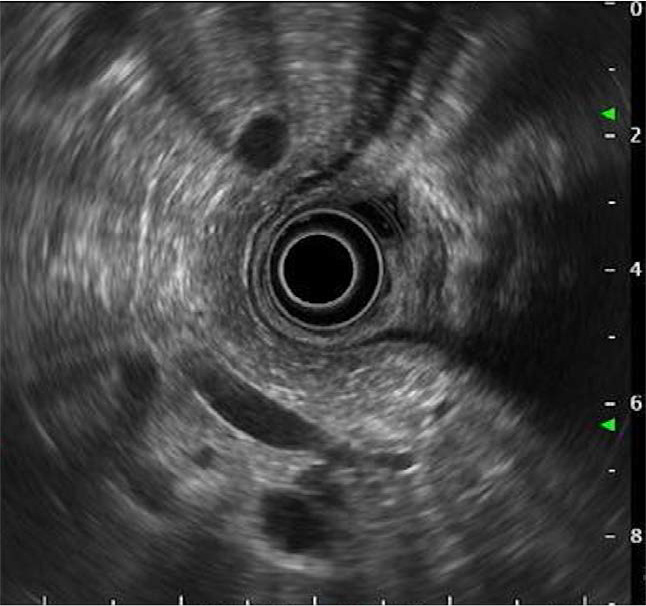

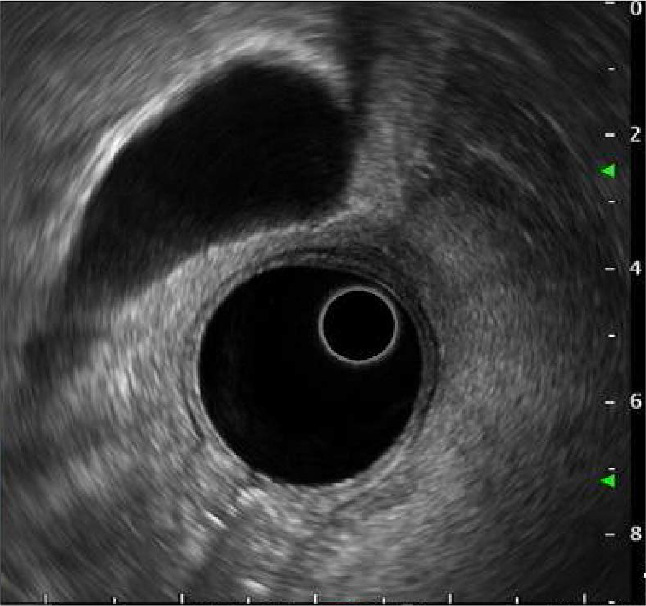

ラジアル走査式EUSは、360度の超音波画像を得られる反面、目的とする対象物が視野の辺縁に位置し観察しにくいことがあります(図a)。その場合には、スクロール機能を利用し、画面中央に対象物を移動させ観察しやすくします(図b)。また、胆膵疾患の病変は小さいことが多く、あらかじめ設定された表示レンジでは病変が小さく描出される場合があります。表示レンジは、超音波画像のサイズを変更することが可能であり、対象物が小さい場合に有用です(図c)。

②

②バルーンの膨らませ方

ラジアル走査式EUS観察において、アーチファクトの少ない良質な画像を得るためにはスコープ先端(振動子)と消化管壁を密着させる必要があります。このためバルーンの使用は極めて重要です。バルーンは適切にスコープ先端に装着し、水が漏れずにバルーン内に溜まることをあらかじめ確認しておきます。また、バルーン内の気泡はアーチファクトの要因となるため、スコープ先端を下にむけて、注水と吸引を繰り返し、気泡を除去することが重要です(図a)。

バルーンを膨らませるのはスコープの送気送水ボタンで行います。超音波画面でバルーンの大きさを確認しながら、送気送水ボタンを押し続けバルーンを膨らませます。バルーンを膨らませる大きさは、スコープ先端が消化管壁に密着し、アーチファクトが消失する程度にします。実際は、少量の注水によりバルーンが若干膨らむ程度で十分なことが多いです(図b)。しかし、十二指腸球部は管腔が大きく、アーチファクトが出やすいため管腔を十分に占める程度の大きさまで膨らませます(図c)。またショートスコープポジション操作の際、スコープが抜けやすい時には、ある程度の大きさに膨らませるとスコープが抜けずに安定する場合があります。ただし、あまり大きく膨らませるとスコープ先端が動かずに方向が変わりづらいため注意が必要です。